Возвращаясь к событиям сентября — октября 1939 года, хотелось бы присоединиться к точке зрения известного украинского поэта, депутата Верховного Совета СССР Д. В. Павлычка, который заявил: «Признание юридически недействительными открытых тайных советско-германских договоренностей 1939–1941 годов не ставит под сомнение правомерность воссоединения народа Западной Украины со своими братьями на Востоке…»

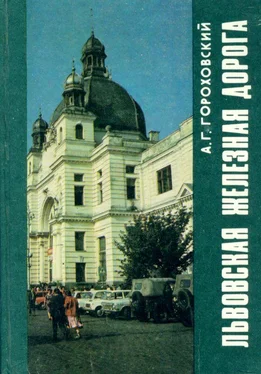

В начале ноября 1939 года на западноукраинских землях были образованы Львовская и Ковельская железные дороги. Лишь один месяц существовала еще одна магистраль — Станиславская, но вскоре она влилась в состав Львовской дороги, которую возглавил Николай Яковлевич Донченко.

Вновь созданной дороге досталось тяжелое наследие от буржуазной Польши. Локомотивный парк, к примеру, был крайне изношен и разнотипен. В пассажирском движении эксплуатировалось 48, а в грузовом —78 типов паровозов [17] Хачатуров Т. С . Железные дороги западных областей Белоруссии и Украины. М.: Транспорт, 1940. С. 52.

. У некоторых локомотивов давление на ось не превышало 7 тонн, они не имели перегрева пара, требовали большого количества топлива и немалых расходов на их содержание.

Пассажирский вагонный парк состоял преимущественно из двух- и трехосных вагонов, об удобствах в которых и говорить не приходилось, к тому же вагоны были оборудованы ручными тормозами.

А вот как выглядел грузовой вагон, вмещавший до 15 тонн груза. Имел он деревянную раму, примитивные буксы и рессоры, очень слабые сцепные приборы. Такой подвижной состав поступал на оздоровление в кустарные мастерские, плохо оборудованные, многие операции выполнялись вручную. Все это, в конечном счете, сказывалось на качестве ремонта и сроках его выполнения. Статистика свидетельствует, что простой паровоза в капитальном ремонте в 1937 г. составлял более 43 суток, а среднесуточный пробег локомотива едва достигал 137 км. Средний вес поезда не превышал 500 т, коммерческая скорость — 16,1 км/ч [18] Хачатуров Т. С. Железные дороги западных областей Белоруссии и Украины. М.: Транспорт. 1940. С. 74.

.

Путевое хозяйство было до крайности запущено, на отдельных участках дороги балльность колеи доходила до 5000 единиц, многие рельсы имели большой износ, к тому же из-за отсутствия шпал звенья лежали просто на балласте или даже на грунте.

Устройство сигнализации и связи на большинстве линий отличались разнотипностью, низким техническим уровнем. Лишь в 1935 г. начались работы по переходу на правостороннюю езду на линиях Львов — Здолбунов и Красне — Золочев с соответствующей переделкой стрелок и перестановкой сигналов.

Основная масса железнодорожников испытывала на себе все тяготы подневольного труда. Начиная с 1933 г. рабочая неделя путейцев, движенцев и ремонтников возросла с 46 до 48 часов, в то же время зарплата сократилась. Железнодорожники делились на группы: штатные, внештатные и сезонные. Штатными могли быть исключительно» поляки. Все остальные относились к внештатным, а сезонные постоянно испытывали страх быть в любой момент уволенными.

Это деление имело отношение и к уровню заработной платы. Так, сезонные и временные рабочие получали на 12–25 % меньше, чем их коллеги, работавшие на железных дорогах Польши [19] Бєлiнський Е. З icтopiї формування залізничного пролетаріату на Україні в другій половині XIX ст. // Наукові записки. К.: Вид-во АН УРСР, 1960. Т. 13.

. Естественно, что жизненный уровень этой категории работников был очень низким, что заставляло их искать побочные заработки.

С созданием в 1939 г. Львовской железной дороги всех временных рабочих зачислили в постоянный штат, что сразу же подняло настроение людей, повысило их заинтересованность в труде.

Чтобы обеспечить нормальное движение поездов, узкую западноевропейскую колею перешили на широкую. Работа оказалась нелегкой, к тому же не хватало шпал и материалов верхнего строения пути. Да и людей было мало, главным орудием труда являлись лом, молоток и лопата, не хватало специальных машин. На помощь пришли воины железнодорожных подразделений, которые оказали содействие в организации движения поездов на главных направлениях, связывающих Львов с Киевом и Москвой.

Одновременно решалась задача восстановления мостов, виадуков, тоннелей, многие из которых были разрушены во время военных действий и отремонтированы второпях, без соблюдения требований габаритности и возможности пропуска большегрузных поездов. Сложные и дорогостоящие капитальные работы способны были выполнить лишь специализированные строительные организации под руководством опытных инженеров.

Читать дальше

![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)

![Колсон Уайтхед - Подземная железная дорога [litres]](/books/411182/kolson-uajthed-podzemnaya-zheleznaya-doroga-litres-thumb.webp)