Можно думать, что такие же правила определяли поведение половцев и на русских землях, когда они приходили в гости к родственникам или отправлялись в далекое кочевье. Об этом свидетельствует та легкость, с которой киевские князья убивали половецких ханов, захватывали их вежи, стада и семьи, остававшиеся без серьезной охраны на время долгих отлучек мужчин. Сами половцы вели себя иначе, как показывают многочисленные следы их пребывания в Верхнем Поволжье, во владимирском Ополье - в окрестностях Переславля-Залесского и Ростова Великого, где сохранились топонимы "Половцы", "Половецкого", "Итларь". Да и в самом Боголюбове, резиденции владимиро-суздальских князей, тесно связанных кровным родством со Степью, за строками летописных известий встают живущие там степняки - половцы, торки, берендеи, аланы…

Думаю, что в отношении половцев следует говорить не о "контактах" с ними населения русских княжеств, а о симбиозе, начальном этапе постепенного слияния двух этносов, экологически вполне совместимых, если бы не последующее монгольское нашествие. Действительно, к XIII веку Русь и Половецкая Степь представляли единое образование, пронизанное бесчисленными нитями родственных, дружеских, политических и экономических связей. Образование многонациональное и интернациональное - именно так изначально складывалась Древняя Русь. Эту особенность отметил уже один из авторов "Повести временных лет", который, перечислив племена и народы, закончил перечень многозначительными словами: "…яже ныне зовомая Русь".

И здесь к месту вспомнить о втором, не менее ярком примере воздействия степной культуры на духовную культуру русского земледельческого населения. Это - былины.

Около двух столетий русский былинный эпос приковывает к себе внимание фольклористов, этнографов, историков, поэтов и художников.

В нем видят воспоминания об обрядах инициаций, оставленных в темных далях тысячелетий, и пережитки общинно-родового строя, борьбу патриархата с матриархатом, явственные отзвуки языческих времен и отражение дружинного быта Древней Руси. Но кроме всего этого, в них - дыхание степей, особенно во "владимировом" или "киевском" цикле.

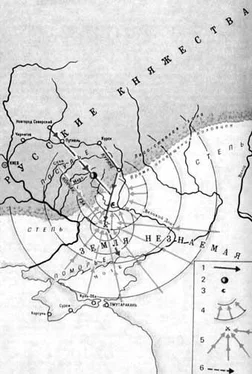

Подвиги былинных героев совершаются не в чащах среднерусских лесов, не в перелесках лесостепи, где оседало русское население и возникали города, а именно в самой степи - просторной, бескрайней, откуда изредка накатывается "вражья сила" и где герой обычно встречается с противником. Как правило, бой завершается победой. Однако далеко не всегда эта победа предполагает гибель одного из борцов или поединщиков. Очень часто сам бой оказывается способом "узнавания" героем в своем противнике отца, брата или сестры (от другой матери), способом обретения жены или заключения побратимства. Это - типично степной сюжет, как и "симбиотические" отношения героя со своим конем, как и все аксессуары степного быта, дожившие в былинах до наших дней на далеком русском Севере, где степей никто никогда не видел.

Оттуда, из степей, пришли в былину и имена противников богатырей и их побратимов, половецких ханов.

Со всем этим мы свыклись, как с чем-то само собой разумеющимся.

В самом деле, как представить русскую народную культуру северных лесов и холодных морей без речитатива были, без сказителей? Но сама былина как жанр, как форма - откуда она? Русский былинный эпос несопоставим с европейским сюжетно и структурно. Нельзя считать его и собственно славянским: ничего, подобного былине, западные славяне (да и южные тоже) никогда не знали. Так получается, что историко-географическая зона возникновения былин оказывается зоной контакта киево-черниговской и владимиро-суздальской Руси со Степью. Больше того, ни один европейский эпос, описывающий деяния героев, не знает такого внимательного и любовного отношения к природе, как русский, - к просторам, ветру, солнцу и небу, к деревьям и травам, птицам и зверям, к быстротекущей воде и к облакам. И в этом русскую былину можно сопоставить только с тюркским эпосом, отразившимся в эпосах казахском и калмыцком.

И разве не дыханием Степи проникнуто "Слово о полку Игореве"?

В отличие от летописи, оно доносит до нас шум схватки, блистание доспехов, ржание коней, многоцветье одежд, цветущую, наполненную жизнью степь, далекие горизонты, заросшие лозняком берега многочисленных речек с пернатыми обитателями… Ветер колышет сочные, поднимающиеся из земли травы, слышится клекот орлов, вороний грай. У кого из поэтов европейского средневековья, живших за каменными стенами маленьких и тесных городов, можно найти что-либо подобное?

Читать дальше