В то же время ухудшилось положение с выявлением источников заражения. В России в 1990 г. по 60,2% случаев впервые установленного заболевания сифилисом были выявлены и привлечены к лечению лица, ставшие источником заражения. В 2004 г. таких лиц было выявлено и привлечено к лечению 20,2% и в 2006 г. 20,7%. На учете в лечебно-профилактических учреждениях стояло в 1990 г. 47,7 тыс., а в 2000 г. 732 тыс. больных сифилисом (в 2006 г. 371,6 тыс.).

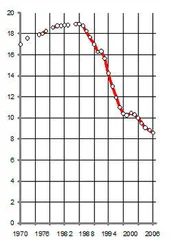

Динамика заболеваемости сифилисом представлена на рис 1-15.

Рис. 1-15. Заболеваемость сифилисом в Беларуси, России и на Украине (выявлено больных впервые в жизни на 100 тыс. человек населения)

Таким образом, причины, по которым столь резко изменилась демографическая ситуация, являются социальными, то есть они вызваны изменениями в обществе. За рассматриваемый период времени биологическая природа человека не изменилась и не произошло никаких крупных природных катастроф, которые могли бы повлиять на рождаемость и смертность. Социальные причины роста смертности и снижения рождаемости грубо можно разделить на две группы: первая включает в себя неблагоприятные изменения в условиях жизни людей (доходы, питание, жилищные условия, духовные страдания и др.), вторая — ухудшение системы здравоохранения.

Рассмотрим обе группы причин по отдельности.

Система здравоохранения СССР базировалась на очень широкой сети лечебных и профилактических учреждений, в «узлах» которой находились крупные больницы и специализированные медицинские центры. В ходе реформы происходило сокращение сети больниц. В Беларуси число больниц сократилось на 19%, в России на 41%, на Украине на 26%. Динамика этого процесса представлена на рис. 1-16.

Сокращение сети больниц шло по-разному. В Беларуси оно не привело к концентрации: в среднем на одну больницу в 1990 г. приходилось 155 коек, а в 2007 г. 153. В России сеть сокращалась в основном за счет участковых больниц со средней мощностью около 30 коек. В среднем на одну больницу в 1990 г. в России приходилось 160 коек, а в 2006 г. 207. Участковые больницы находились в сельской местности. В 1990 г. в России имелось 4813 таких больниц, имевших в сумме 156,3 тыс. больничных коек, что составляло 7,7% всего числа больничных коек в стране. Эта система продержалась, с некоторыми сокращениями, до конца 90-х годов, а затем эта сеть была практически демонтирована. В 2006 г. в РФ имелось только 628 таких больниц, обладавших в сумме 18,1 тыс. коек. Это сокращение сильнее всего ударило по жителям удаленных от больших центров сел и деревень.

Рис. 1-16. Индексы числа больниц в Беларуси и России и на Украине, 1980 = 100

Во всех республиках снизился важный показатель — обеспеченность населения больничными койками. В Беларуси число больничных коек на 10 тыс. человек населения сократилось со 135 до 112, в России со 137 до 109. Особенно заметное сокращение произошло на Украине — со 135 до 95 (см. рис. 1-17). Мы не затрагиваем здесь территориальный аспект, хотя на большой территории России он особенно важен. Например, в Республике Ингушетия этот показатель снизился со 100 в 1990 г. до 39 в 2006 г. Сравнительная динамика изменения обеспеченности населения больничными койками приведена на рис. 1-18.

Рис. 1-17. Число больничных коек на Украине на 10 тыс. человек населения

Рис. 1-18. Число больничных коек Беларуси, России и на Украине на 10 тыс. человек населения

По динамике строительства и ввода в действие больниц (рис. 1-19) видно, что на первом этапе перестройки возникла явная тенденция к укреплению системы здравоохранения в стране, однако с началом реформы строительство больниц резко сократилось. При этом Беларусь продолжала строить существенно больше, чем в России и на Украине [2] Неравномерность ввода в действие больниц по годам на графике Беларуси вызвана небольшими объемами строительства, так что ввод в действие каждой больницы дает резкий скачок.

.

Рис. 1-19. Индексы ввода в действие больниц в Беларуси, России и на Украине (числа больничных коек), 1980 = 100

Читать дальше