Резкое прекращение строительства лечебных учреждений при первых же шагах рыночной реформы не может быть объяснено исключительно экономическими причинами. Это — следствие изменения принципов социальной государственной политики. В доктрине рыночной реформы предполагалось, что альтернативой государственной системе здравоохранения станут частные медицинские учреждения. Практика показала, что это предположение было ошибочным.

В 2004 г. в России платных медицинских услуг населению было предоставлено всего на 610 руб. на душу населения, а по материалам выборочного обследования домашних хозяйств (то есть с «отсевом» самой богатой части населения) — на 325 руб., то есть около 12 долларов. В 2006 г. в частных больничных учреждениях в России находилось 0,3% всех коек. В сельской местности в частных больницах в 2006 г. находилось всего 0,1% коек. Мощность негосударственных амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений (выраженная в числе посещений в смену) составила в 2006 г. около 3% общей величины. В негосударственных учреждениях в 1994 г. работало всего 0,63% врачей, практикующих в РФ, к 1999 году эта доля выросла до 1,42%. Зарплата медицинских работников в частных учреждениях в 2006 г. была немного (на 4,1%) ниже, чем в государственных.

Официальных данных о состоянии частного медицинского обслуживания Беларуси и Украины мы не нашли. Видимо, частный сектор в медицине реально не оказывает на здоровье населения почти никакого влияния. Единственной отраслью медицины, в которой частный сектор оказывает значительную долю услуг, является стоматология. Однако с тех пор и до настоящего времени реального изменения в сети больничных учреждений не наблюдается. Ввод в действие новых больниц колеблется на очень низком уровне, а выбытие зданий из-за ветхости идет с ускорением.

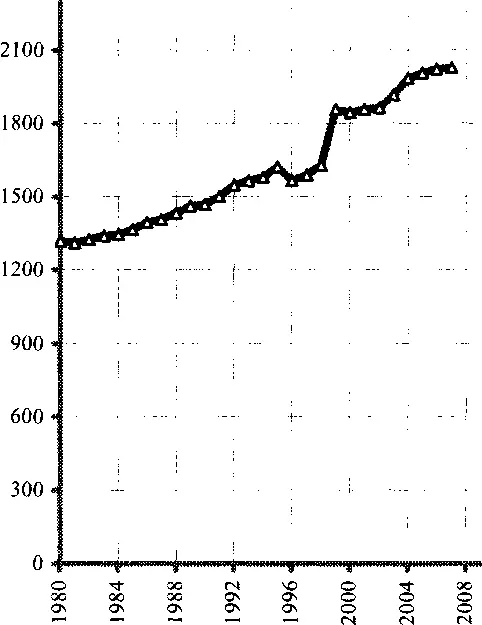

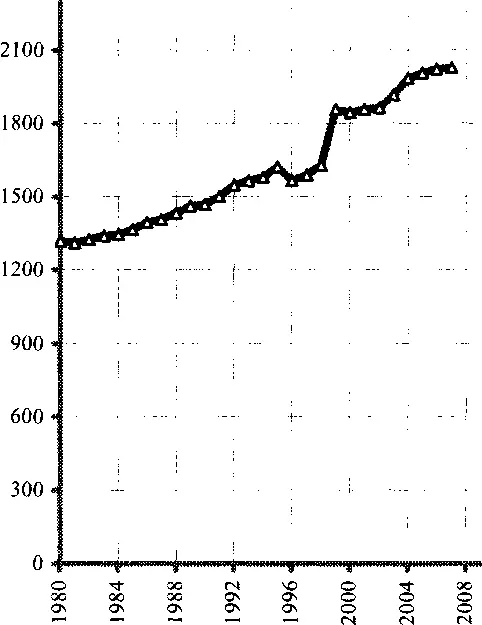

Во всех трех республиках сокращение сети больничных учреждений в ходе реформы старались компенсировать увеличением числа амбулаторно-поликлинических учреждений. Особенно заметно это увеличение в Беларуси, где с 1990 г. число амбулатор- но-поликлинических учреждений выросло на 559, или на 38% (рис. 1-20). В России, напротив, и эта сеть в последнее время сокращается.

Рис. 1-20. Число амбулаторно-поликлинических учреждений в Беларуси

Сравнительная динамика этого процесса представлена на рис. 1-21.

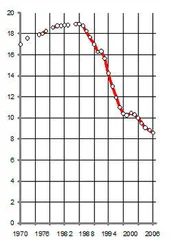

Исключительно сильный удар в годы реформ нанесен по отечественной медицинской и фармацевтической промышленности. Многие производства практически прекратили существование, выпуск даже самых необходимых лекарств сократился во много раз. Характерным примером для России, где публикуются данные о производстве лекарственных препаратов и медицинской техники, может служить динамика производства сульфаниламидных и салициловых препаратов, уровень которого стабильно рос уже с 70-х годов и которое полностью обеспечивало потребности страны при достаточно высоком качестве и низких ценах на эти лекарства массового спроса (рис. 1-22).

Рис. 1-21. Индексы числа амбулаторно-поликлинических учреждений в Беларуси, России и на Украине, 1980 = 100

В России было создано большое и вполне современное производство почти всех витаминов и большинства антибиотиков. По своему качеству они соответствовали мировому уровню, а по стоимости были доступны всем слоям населения. В результате реформы производство антибиотиков упало к 2005 г. в 14,2 раза. На отечественном рынке они заменены импортными препаратами.

Рис. 1-22. Производство отдельных видов лекарственных препаратов в России, тонн: 1 — салициловые препараты; 2— сульфаниламидные препараты

Семья, материнство, детство

Реформа нанесла тяжелый удар по семье. Резкое обеднение, безработица, вынужденная миграция и утрата жизненных ориентиров подорвали экономические и культурные основания семьи. Эта реакция на реформу была исключительно быстрой, но ее преодоление потребует времени, поскольку реформа изменила важные установки массового сознания.

В годы реформы стало сильно снижаться число заключаемых браков и расти число разводов. Можно сказать, падала «рождаемость» семей и росла их «смертность». Динамика этого процесса существенно различалась в трех республиках. Ход его в Беларуси представлен на рис. 1-23.

Читать дальше