Царь не лгал. Послу Емельяну Украинцеву в самом деле было наказано не особенно упорствовать за столом переговоров. Был очерчен и предел уступок — удержать Азов и Таганрог, остальное можно по крайности отдать. Однако Украинцев, дипломат старой школы, с уступками не спешил. Он повел торг столь умело, что смог добиться 30-летнего перемирия с наименьшими потерями. Этот договор в момент памятного разговора царя с бароном был уже подписан (3 июля 1700 г.). Однако дорога из Константинополя была не близкая, так что гонцу Украинцева еще предстояло проплыть и проскакать сотни верст, а Петру еще промучиться в томительной неизвестности.

Лишь 8 августа депеша о мире была доставлена в Москву. По этому случаю вечером был устроен фейерверк. Но народ, глазея на расцвеченное огнями небо, недолго радовался миру. Спустя десять дней, 19 августа с Красного крыльца дворца дьяки прочитали новый государев указ. Это было объявление войны Швеции: «Великий государь указал, за многие неправды свейского короля, и в особенности за то, что во время государева шествия через Ригу, чинились ему многие противности и неприятности, идти на свейские города ратным людям войною». Так буднично началась Северная война, одна из самых продолжительных и тяжелых в истории России.

Получивший долгожданную свободу рук, Петр не подозревал, что по злой иронии судьбы число его союзников уже сократилось. 7 августа, за двенадцать дней до объявления войны Швеции, датский король Фредерик IV подписал в Травентале, замке близ Любека, мир с Карлом XII. Травентальский договор, составленный при участии морских держав, заинтересованных в сохранении статус-кво на Балтике, обязывал Швецию и Данию прекратить военные действия. При этом датский король разрывал союз с саксонцами и сохранял союз… с Петром по той простой причине, что о нем ни шведы, ни гаранты новоиспеченного договора ничего не знали. Беда только в том, что от сохранения союзнических отношений Россия на тот момент ничего не выигрывала: сокрушенная Карлом XII, связанная по рукам и ногам договором, Дания не была готова к возобновлению войны.

В конце августа Петр выехал в Новгород. Следом за ним потянулись обозы с воинским снаряжением и боеприпасами, конные и пешие полки, осадная артиллерия. Многочисленная, сбитая из различных формирований — от дворянских сотен и гвардейских рот до казацких и калмыцких отрядов, — русская армия двинулась на неприятеля.

Европейские войны XVII–XVIII веков были преимущественно «сезонные». Столкновения и передвижения войск обычно начинались весной и продолжались до осени. Затем интенсивные военные действия прекращались, раскисшие от хляби дороги пустели, части распускались по домам или располагались на зимних квартирах. Случалось, однако, что бои шли без пауз, прихватывая осенние и зимние месяцы. Для русского дворянства участие в подобных «зимних походах» служило хорошим поводом предъявить правительству особый счет с солидным реестром требований. Основания для этого были. Ведь служба зимой не просто затратна и тягостна. Это отступление от традиции, когда дворянин, отслужив государю положенное, мог заняться собственными делами. Так что для ведения военных действий в неудобное время нужны были очень веские причины.

Были ли они у Петра, объявившего войну на исходе лета? Или царь пошел на поводу у собственного нетерпения? Доводы Петра кажутся весомыми. Союзники были нужны царю не менее, чем он — союзникам. Доверие же можно было поддерживать, лишь выполняя взятые обязательства. Петр обещал вступить в войну со Швецией сразу же по заключении мира с Османской империей, и, когда это случилось, он, не мешкая, это сделал, выступив к Нарве.

Трудно сосчитать, сколько раз русские армии подступали к этой, некогда возведенной крестоносцами на реке Нарове крепости. Иные из этих подступов были удачными, как в 1558 году, иные заканчивались, перефразируя петровское «азовское невзятие», «невзятием нарвским», как это случилось в 1590 году. Неизвестно, размышлял ли об этом царь. Одно несомненно: он горел желанием помериться силой со шведами, король которых, как оказалось, лишь искусно «притворялся» вздорным и никуда негодным правителем. Уже в дороге Петр получил первое, не вселявшее оптимизма известие о своем противнике. Почерк молодого короля отличался дерзостью и стремительностью. Покуда войска датского короля Фредерика IV неспешно продвигались по дорогам союзного шведам Шлезвиг-Готторп-Гольштейнского герцогства, Карл XII посадил свою армию на корабли, переплыл Эресунн и высадился вблизи Копенгагена. Датским генералам с 4 с половиной тысячами солдат не хватило мужества атаковать шведов в самый подходящий для этого момент, когда те, вымокшие и потерявшие строй, выбирались с лодок на берег. Высадка стоила Карлу XII трех убитых — ничтожная цифра, ошеломившая самих победителей. 21 августа шведы двинулись на Копенгаген. К этому моменту Травентальский договор уже был подписан, но Карл с упрямством, достойным восхищения, игнорировал эту новость и продолжал наступление — он был недоволен тем, что в договор не был внесен пункт об отказе Фредерика IV от союза с Августом II. В конце концов под давлением гарантов Травентальского мира, Англии и Голландии, шведский король уступил и прекратил движение, тем более что датчане приняли его ультиматум. Разумеется, Петр не был в курсе всех этих тонкостей, но главное ему было и без этого понятно — Дания выбывала из войны, а с ней и весь датский флот, столь необходимый союзникам на Балтике. Хотя бы потому, что ни он, Петр, ни Август флота не имели.

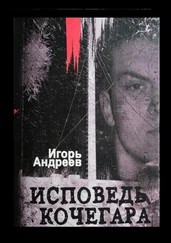

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)