Бояре, конечно, не пропали. Пропал молодой Нарышкин. На глазах вскрикнувшей царицы его за ноги поволокли в пыточную Константино-Елецкую башню. Стрельцам очень хотелось добиться от него признания вины, а значит — своих заслуг. Но неожиданно Иван Кириллович проявил твердость духа — стойко перенес все мучения и вины не признавал. Тогда полумертвого, истерзанного Нарышкина потащили на Красную площадь — казнить.

Со смертью Ивана Нарышкина стрельцы наконец насытились. Тела убитых — шести бояр, двух дьяков, четырех стольников и других, — «взем за ноги и вонзя копия в тело», бросили на Красной площади, близ Лобного места. Лишь неделю спустя родственникам разрешено было забрать останки, чтобы предать их земле.

Стрельцы объявили о прекращении казней. Они извели главных «изменников», оставшихся должны были судить государь с боярами. Правительству пришлось срочно удовлетворять требования стрельцов, которые поспешили к своим старым требованиям прибавить новые. Отныне стрельцов стали называть полками «надворной пехоты», что, по-видимому, в их понимании означало постоянное пребывание при дворе. Им было выдано жалованье. В память о майских событиях, «чтоб впредь иныя, помня… чинили правду», на Красной площади воздвигли своеобразный памятник — «столп» с медными пластинами, на которых были перечислены вины убиенных «изменников». «Столп» призван был окончательно реабилитировать стрельцов и навсегда пресечь одно только намерение упрекнуть их в «неправедном убойстве».

Еще до возведения «столпа» в Грановитой палате стали устраивать столы для стрельцов. Эта форма отличия не была новостью. Подобное случалось и раньше. Однако на этот раз угощали не избранных и не отдельные полки, а всех стрельцов. Полки приглашались поочередно. К пирующим выходила сама Софья и жаловала чарками с водкой — привечала и хвалила за верность. Старалась царевна не зря. С утешением бунта вовсе не был окончательно решен вопрос о власти. Партия Нарышкиных была сокрушена, царица Наталья Кирилловна раздавлена обрушившимися на нее несчастьями, но Петр по-прежнему оставался царем, а Софья и ее брат Иван — лишь членами царского семейства. 23 мая из стрелецких полков пришла челобитная с требованием возвести Ивана на царство.

Боярская дума не осмелилась противиться. Софье, впрочем, и этого было мало. Последовало новое требование, и убогого Ивана признали старшим царем, что, конечно, должно было в дальнейшем упрочить положение Милославских.

Губительное соправительство, о неприятии которого еще совсем недавно говорил патриарх Иоаким, стало фактом. Но теперь приходилось делать хорошую мину при плохой игре. В соправительстве были найдены положительные стороны: государи подрастут, один станет воевать с недругами, другой займется управлением государства, и все придет в совершенство.

29 мая стрельцы явились с новым требованием: поскольку оба государя еще не совершеннолетние, правительницей при них должна стать сестра, царевна Софья Алексеевна. Нетрудно было догадаться, откуда дует ветер. Но, как и прежде, перечить в думе никто не осмелился. «Матушке» Наталье Кирилловне пришлось пережить очередное унижение и уступить первенство регентше Софье Алексеевне.

25 июня состоялась церемония венчания Ивана и Петра на царство. Чины царского венчания, включая речи участников, были своеобразным воплощением самодержавной идеологии. В чинах выражались представления об истоках, основах и пределах власти, миссии самодержца, поэтому всякие новации здесь — свидетельства важных перемен как в идеологии, так и в раскладе политических сил. В случае с Петром и Иваном последнее обстоятельство наложило на процедуру венчания след самый заметный. Ведь прежде в истории Русского государства никогда не случалось, чтобы на трон всходили сразу два человека. Эта растерянная торопливость нашла свое вещественное воплощение. Так, поскольку времени на изготовление двойного трона не было, трон Алексея Михайловича просто… разделили перегородкой. Возникли сложности и с шапкой Мономаха. Ее в отличие от трона нельзя было разделить. Но не случайно Милославские разделили братьев на «старшего» и «младшего». Венчали их по очереди, водружая заветную шапку на каждого. По окончании церемонии, когда самодержцы устроились на отцовском троне, на «старшего царя», Ивана, надели Мономахов венец, на младшего — его наскоро сделанную копию.

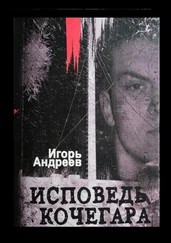

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)