Положение московского стрельца было элитарным. Это, конечно, не мешало стрельцам при случае жаловаться на трудную долю и клянчить у государей подарки и корма. Но в целом служба оставляла время для занятий промыслами и торгами, превращавшими многих стрельцов в зажиточных горожан. Известная двойственность положения иногда побуждала их поддерживать требования посадских людей. Именно так случилось во время июньского восстания в Москве в 1648 году. Стрельцы отказались защищать царского «дядьку» и главу правительства, боярина Б. И. Морозова, громогласно объявив, что они не желают выступать против «простого народа». Урок, преподанный стрельцами, не пропал даром. Молодой царь Алексей Михайлович усвоил его и в продолжение всего своего правления старательно ухаживал за московскими стрельцами. Дело доходило до смешного. Когда один подьячий дворцового ведомства предложил попотчевать луженые желудки стрельцов забродившим пивом — не пропадать же добру! — возмущенный царь приписал на полях: «Сам пей!»

Едва ли стрельцы считали, что время второго Романова было для них самым лучшим. Недовольных и недовольства всегда хватало. Однако на деле это было именно так. Царю Федору не пришлось испытать шок от народных волнений, поэтому он был ровен со стрельцами, то есть обращал на них внимания столько, сколько следовало обращать — или не обращать. Впрочем, главная причина падения стрелецкого статуса заключалась не только в отсутствии трепета у Федора Алексеевича перед московским гарнизоном. С формированием солдатских и рейтарских полков роль стрельцов как военной силы сходила на нет. Ни по своей выучке, ни по психологии они не могли поспорить с созданными по новому образцу формированиями, такими, как Выборные московские полки. Стрельцами перестали дорожить. Уже без прежней осмотрительности их гнали на войну, не особенно заботясь о вознаграждении и тяжести выпавших на их долю служебных передряг.

Чигиринские походы опустошили стрелецкие слободы. Стрелецкие вдовы голосили по своим порубленным янычарами мужьям. Под такой аккомпанемент сердца оставшихся в живых налились злобой. Как водится, гнев персонифицировался — стрельцы принялись искать главных виновников своих несчастий. Первым угодил в этот список князь Г. Г. Ромодановский. Он был большим воеводой во время Чигиринских походов и «не берег на боях стрельцов». Следом назывались чины поменьше — бывшие стрелецкие головы, по новым временам возведенные в чин полковников, которые немилосердно притесняли своих подчиненных — присваивали часть кормов и жалованья стрельцов, заставляли их работать на себя.

С конца 1681 года насилия полковников переполнили чашу терпения стрельцов. Из полков посыпались челобитные, заставившие даже нерасторопное правительство Федора Алексеевича обратить внимание на злоупотребления полковников. Замять дело «доброхотам» последних не удалось. Некоторые полковники были признаны виновными и должны были держать ответ — имуществом и ободранной кнутом спиной.

В те времена физическое наказание страшило не столь сильно, как материальное. Собственную спину полковникам было, конечно, жалко, но еще больше было жалко нажитых правдами и неправдами денег, часть которых следовало нести в Стрелецкий приказ. Под давлением ответчиков исполнение приговоров откладывалось. Стрельцы заволновались, справедливо усмотрев в этом стремление переменить все дело. Этим обстоятельством и воспользовалась Софья, сразу смекнувшая, какой шанс ей дает судьба. Нужно было лишь разжечь стрелецкий гнев и направить его в нужную сторону.

Сами Нарышкины, потерявшие голову от счастья, подлинные масштабы грозивших им неприятностей оценить не могли. Да что они! Не обеспокоились даже изощренные в интригах верхи. Ворчание стрелецких слобод мало кем воспринималось всерьез. Возможно, если бы глава Стрелецкого приказа, боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий не прихварывал, агитация Милославских была бы не столь удачной: углядели бы угрозу, пресекли агитацию, утихомирили бы стрельцов. Но старый боярин делами в эти дни не занимался — недомогал. Ведавший же вместе с отцом Стрелецким приказом Михаил Долгорукий был слишком заносчив, чтобы обращать внимание на настроения стрельцов. Так заговор и вызревал — в сплетении текущих обстоятельств и случайностей, помноженных на злую и целенаправленную волю Софьи и ее сторонников.

Агитация Софьи строилась не на одних стрелецких обидах. Появился аргумент и повесомее. То, о чем говорила царевна вслух на похоронах брата — о несправедливом устранении от престола наследника Ивана, — оказалось как нельзя кстати. Один из летописных источников донес до нас разговоры в полках: как могло случиться, задавались вопросом стрельцы, чтобы «чрез болынаго брата… выбрали на царство меншаго»? Конечно, такое произошло не без злого умысла: все сделано «по совету бояр, которые дружны Артемону (А. С. Матвееву. — И.А. ) и Нарышкиным, дабы царствовать меньшему брату… а государством владети бы и людми мять им, бояром».

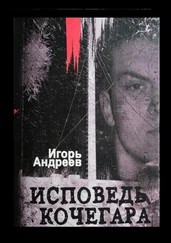

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)