По ночам воровали трупы с кладбищ

В 1637 году в Кёнигсберге было осуществлено первое анатомическое вскрытие, а чуть позже профессор Бутнер построил частный анатомический театр.

Это было явлением прогрессивным, если вспомнить, что в средневековой Европе любая попытка вскрыть труп — в учебных, познавательных или любых других целях — жестоко преследовалась церковью. Студенты-медики воровали трупы с кладбищ по ночам — с риском для собственной жизни, ибо святая инквизиция к подобному «богохульству» была нетерпима.

В 1793 году в Кёнигсберге открылось первое акушерское учебное заведение, а в 1803-м доктор Мотерби произвёл первую в Восточной Пруссии вакцинацию от оспы.

В 1851 году профессор Герман Людвиг Гельмгольц (физик и физиолог) основал Союз научной медицины. Кроме того, в течение шести лет работы в Кёнигсберге он изобрёл офтальмоскоп, которым до сих пор пользуются глазные врачи всего мира.

…В 60-е годы XVIII века на весь город приходилось шесть врачей. Пятеро из них были армейскими.

Первые больницы открылись в Кёнигсберге в конце XVIII века. В 1764 году коммерческий советник Фридрих Рейнгольд Фаренхайд пожертвовал 50 тысяч гульденов на строительство больничного корпуса, а его сын — Иоганн Фаренхайд — через некоторое время ещё дважды делал, как мы бы сегодня выразились, спонсорские взносы по 10 тысяч гульденов.

Фаренхайд-младший известен ещё и тем, что в 1799 году поселился в имении Байнунен (нынешний Озёрский район), где собрал великолепную коллекцию живописи и античной скульптуры. В начале XX века наследниками Фаренхайда имение было передано правительству Восточной Пруссии. Его называли «восточнопрусским Эрмитажем». В 1945 году советские искусствоведы осмотрели Байнунен. Кое-какие экспонаты были вывезены. Всё остальное — сгорело.

Первая городская больница насчитывала 24 койки и располагалась в Россгартене (улица Клиническая). Практиковали там три хирургических советника.

Люди тогда не любили лечиться. И обращались к врачам в крайнем случае, когда надо было чего-нибудь отрезать. Или, наоборот, зашить — типа раны, полученной на буйной студенческой пирушке.

В 1811 году больница размещалась уже в 15 комнатах — и коек было 120. Через 20 лет там был создан ещё и специальный лазарет для больных оспой.

В 1842 году у городской больницы было уже два строения (в том числе и то, где сейчас располагается областной роддом на улице Клинической).

Через шесть лет в Кёнигсберге появилась больница Милосердия (то есть для бедных), учреждённая по инициативе одного из военных — генерал-лейтенанта Плеве. На 18 коек.

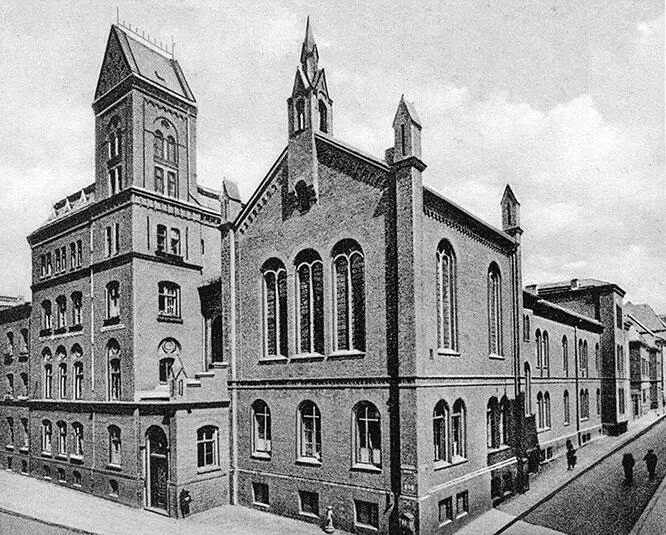

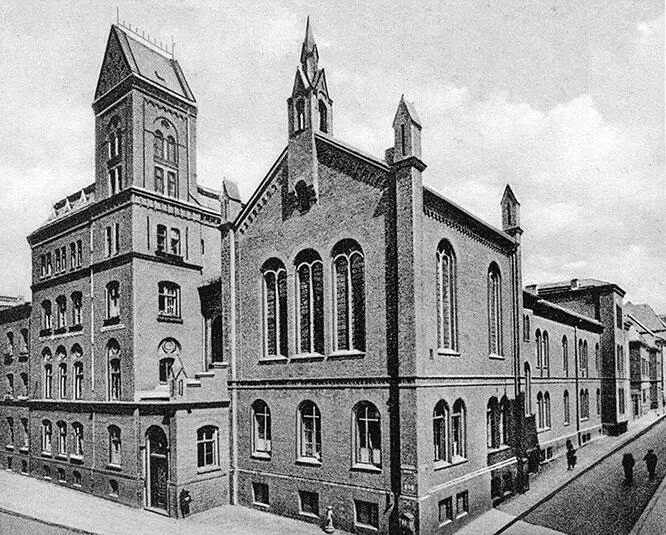

Капелла и новое здание больницы Милосердия на Альтроссгертер Кирхенштрассе (ныне улица Нерчинская), 1920-е годы

В городской больнице был открыт изолятор для «психических» пациентов. Кстати, любопытная деталь. В средневековой Европе сумасшедших считали не больными, а одержимыми бесом. И «лечили» соответственно: с помощью «испанского сапога» и прочих средств из «аптечки» инквизиторов. Радикальное «излечение» осуществлялось на костре.

Россия — Русь — была единственной европейской страной, где психически больных почитали «блаженными» и «богоугодными» и где поднять руку на юродивого считалось тяжелейшим, непростительным, смертным грехом. Так что не случайно изолятор для психов в Кёнигсберге появился раньше, чем клиника для их лечения. Последняя была открыта при университете лишь в 1893 году.

В 1890 году в жилом доме на Цигельштрассе (ныне улица Кирпичная) разместилась католическая больница Елизаветы. Потом этот дом был перестроен — новое здание сохранилось, сейчас в нём размещается аптеко-управление.

В 1895 году в Кёнигсберге опять выросло новое здание городской больницы. Работало там пять врачей, а принято было за год 3000 пациентов. Средства, выделенные на содержание этого лечебного заведения, составили 183 тысячи полновесных золотых марок — даже по нынешним временам это сумма нешуточная.

Кроме больниц, в столице Восточной Пруссии открывались клиники: уже упоминавшийся выше анатомический театр профессора Бутнера, переданный из частной собственности университету… Затем — первая медицинская университетская клиника (размещавшаяся вначале в трёх комнатах Лёбенихтского госпиталя — там, где сейчас на Московском проспекте всплывает торпедный катер на бетонных волнах).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу