Совершенно аналогичные явления были уже очень давно отмечены на некрополе близ селения Вилланова (в 8 км от Болоньи), по имени которого названа и вся соответствующая североиталийская культура эпохи раннего железа. Наиболее древние, характерные и многочисленные образцы ее получены на некрополе Болоньи. Некрополь селения Вилланова не содержит столь древних погребений, как вышеописанные погребения у Порта Сан–Витале в Болонье, принадлежащие к начальной поре культуры раннего железа и относимые некоторыми археологами по общепринятой классификации к периоду «до Беначчи I» [10] См. D. Randаll Mac Iver. Villanovans and Early Etruscans. London, 1924, стр. 1 сл. По принятой ныне хронологии период «до Беначчи» может быть отнесен ко второй половине VIII в. до н.э. Период Беначчи I относится к концу VIII — первой половине VII в., Беначчи II — ко второй половине VII, а период Арноальди — к первой половине VI в. до н.э. (ср. G. Kaschnitz–Weinberg, in: «Handbuch der Archaeologie». Hrsg. W. Otto — R. Herbig. München, 1954, стр, 378),

. Соответственно этой классификации погребения некрополя Вилланова не древнее периода Беначчи II, а иные и позже — вплоть до конца эпохи Вилланова — обстоятельство, существенное в данной связи, потому что оно позволяет распространить бытование отмеченного ритуала на все время существования культуры Вилланова, т.е. во всяком случае на VII—VI вв. до н.э.

На некрополе Вилланова так же, как и в Болонье, между могилами с сожжением обнаруживались труноположения, иногда в скорченном положении (a fossa), находившиеся на одном стратиграфическом уровне с урнами трупосожжений (a pozzo). Один раз, как отмечает открывший и раскопавший этот некрополь Гоццадини [11] G. Gοzzadini. Di un sepolcreto etrusco scoperto presso Bologna. Bologna, 1855, стр. 13; см. он же. Intorno ad altre settantuna tombe del sepolcreto etrusco. Bologna, 1856, стр. 4 сл.

, урна была [54]

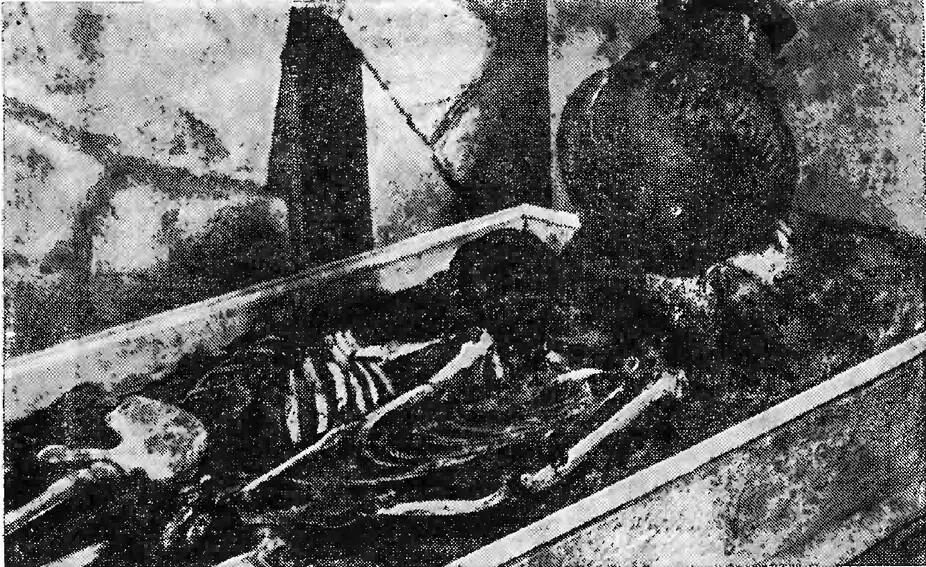

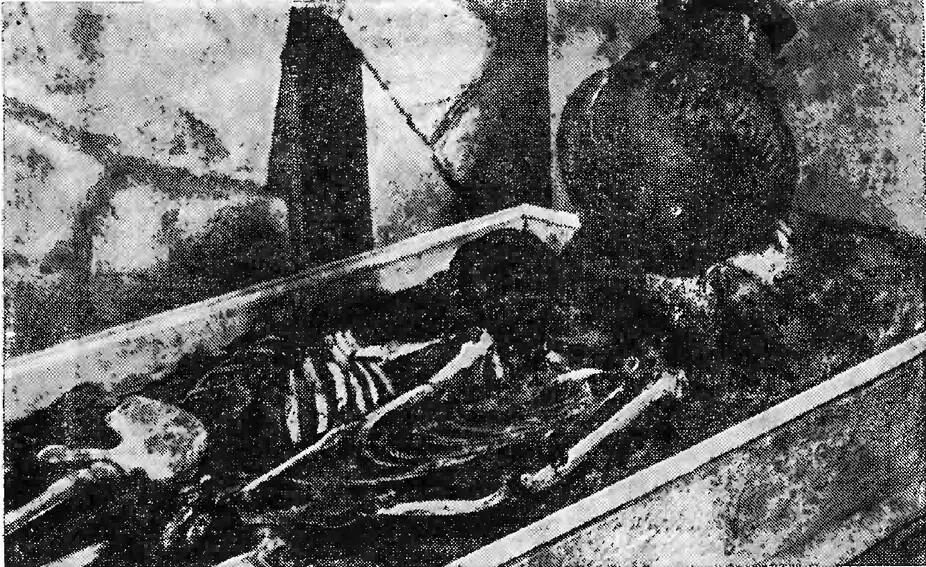

Глиняная урна с прахом, помещенная на черепах

двух трупоположений на некрополе Сан-Витале в Болонье

помещена непосредственно на костяке погребенного. Он видит там же, судя по сопровождающим захоронения приношениям, женские трупоположения. В одном случае костяк имел бронзовое спиральное кольцо на груди и две бронзовые фибулы в области шеи. У ключиц этого костяка лежали два кабаньих клыка, остриями направленные к подбородку. Гоццадини указывает на сходство расположения приношений с известным ему древнелигурийским захоронением у Арене Кандиде. На левом плече другого скелета лежала бронзовая фибула, украшенная янтарем, а также бронзовый пинцет, у третьего скелета был обнаружен железный браслет у плеча. Отмечая относительную бедность погребального инвентаря трупоположений, Гоццадини расценивает это как общее характерное явление.

Поскольку упомянутые трупоположения, находящиеся между урнами или под урнами, относятся к догалльскому времени и обнаруживают признаки культурного родства с древнелигурийским населением Северной Италии, их следует отнести к порабощенному коренному местному населению, и об этом писал определенно уже Э. Брицию [12] Е. Brizziо, in: «Attie Mémorie di Storia Palria per la provincia di Romania», 1883, стр. 254.

, а [55] вслед за ним и О. Монтелиус [13] О. Μоntelius. Civilisation primitive en Italie, I. Stockholme, 1895, стр. 363 сл.

. В социальной характерристике этого некрополя с обоими авторами совершенно согласен также и Ф. Дун [14] F. v. Duhn. Italische Gräberkunde, I, стр. 24.

, сопоставлявший, кроме того, указанные захоронения с соответствующими захоронениями на некрополе Эсте, к которому мы теперь и переходим.

Могильники, известные под общим наименованием Эсте, расположенные вокруг современного Атесте, относятся к культуре древних венетов, весьма близкой культуре Вилланова и связывающей последнюю с альпийским Гальштатом. Соответствуя по своей начальной хронологии культуре Вилланова, Эсте в позднейших своих проявлениях доходит вплоть до римско–республиканского времени. Могильники этой культуры содержат трупосожжения преимущественно в глиняных урнах, однако между этими урнами, а иногда и непосредственно под ними обнаружено некоторое количество трупоположений без каких–либо приношений, но по своему положению связывающихся с трупосожжениями в качестве их ритуальной принадлежности. Об этом говорит нахождение урн между коленями, на груди или на спине погребенных костяков. Сообщая эти факты, уже первый исследователь Эсте Просдочими [15] Α. Ρrоsdосimi, in: «Notizie degli scavi di Antichità», 1882, стр. 5 сл.

определил социальный смысл этих совместных захоронений урн и костяков как свидетельство о порабощении венетами коренного населения. Трупы коренных жителей, захороненные по местному обряду, свидетельствуют об обычае ритуального убийства трупосжигающими венетами своих рабов для сопровождения в могилу умерших владельцев. Сопоставляя трупоположения Эсте с соответствующими явлениями на некрополе Болоньи, Дукати [16] P. Duсati. Storda di Bologna, I, стр. 70.

связывает их с древнейшим иберо–лигурийским населением, завоеванным венетами. Всецело принимая трактовку Просдочими в отношении социального значения трупоположений в Эсте, Ф. Дун [17] F. v. Duhn. Italische Gräberkunde, стр. 20; ср. он же, in: «Reallexikon der Vorgeschichte», III, 1925, стр. 126 сл.

относит эти костяки к подчиненному довенетскому населению, отмечая тот факт, что подобные совместные захоронения рабов и их владельцев прослеживаются [56] вплоть до самого позднего периода культуры Эсте (Эсте III), что указывает на значительную устойчивость этого обряда в Северной Италии. В одном случае, по его наблюдению, костяк лежал на убитой одновременно с ним лошади — факт, свидетельствующий о вероятном использовании этого раба в качестве конюха. Ритуальные захоронения, подобные только что упомянутому, как известно, не редки в курганах скифских вождей, где конюхи вместе с конями погребались в качестве ритуальных приношений.

Читать дальше