Совершенствуя и обогащая свое рисуночное письмо, египтяне с течением времени все более отходят от представлений о рисунке как непосредственном отражении реально существующих предметов. Теперь уже знак «ласточка» ( w-r ) не только читают как w-r «большой», но и начинают рассматривать, забыв о его первоначальном, исходном значении, скорее со стороны его звукового содержания (явление так называемой фонетизации), иначе говоря, переходят к употреблению этого знака для написания любых других слов, в которых встречается группа w-r , например для написания слова w-r-d «быть усталым». Но тем самым w-r превратилось в простой слоговой знак или, лучше сказать, «двусогласный звуковой знак», учитывая, что в египетском письме, где гласные «в расчет не принимаются», не имеется и слогов в нашем понимании. На рис. 30 приведено несколько подобных знаков.

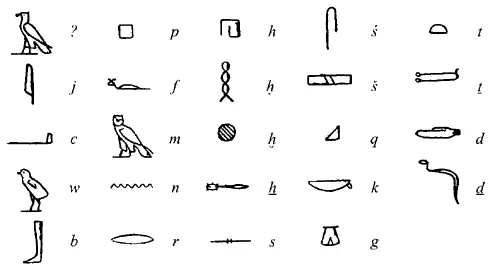

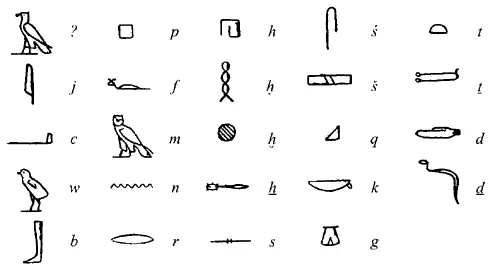

Таким же образом возникли и «односогласные» звуковые знаки, появление которых знаменовало высшую ступень развития письменности — создание буквенного письма . Происхождение их также было связано со словами-знаками, состоявшими лишь из одного согласного (и одного неизвестного нам гласного). Так, например, слово «засов» содержит в египетском языке один согласный s (и один гласный, которого мы не знаем; известно только, что по-коптски это слово звучало šei ). Вначале слово-знак со значением «засов» стали использовать для написания любого слога типа « s + гласный», а затем, поскольку гласные не передавались, уже и просто в качестве буквенного знака для звука s . Так египетский язык образовал свой «алфавит» из 24 букв (согласных звуков), который мы здесь приводим.

Рис. 56. Египетский «алфавит».

Казалось бы, уж настала пора, когда можно было перейти к алфавитному письму. Однако консервативные египтяне крепко держались традиции и продолжали писать столь милыми их сердцу знаками.

Право взять лучшее из того, что создали египтяне в области письменности, и сознательно сделать последний шаг к буквенному письму осталось за Эфиопским царством, расположенным к югу от Египта. В этой стране, находившейся под сильным культурным влиянием северного соседа, при официальной переписке издавна пользовались египетскими языком и письменностью, хотя язык населения был совершенно иным. Приблизительно в 200 году до нашей эры столицей Эфиопского царства становится Мероэ. Начиная с этого времени, страна все более освобождается от египетского влияния и пробуждается к собственной политической жизни. Все более ясно проявляется и потребность в создании письменности, которая была бы приспособлена к местному языку. И вот, наконец, на основе египетских и, вероятно, греческих образцов возникла чрезвычайно удачная комбинация обеих этих систем — мероитская буквенная письменность.

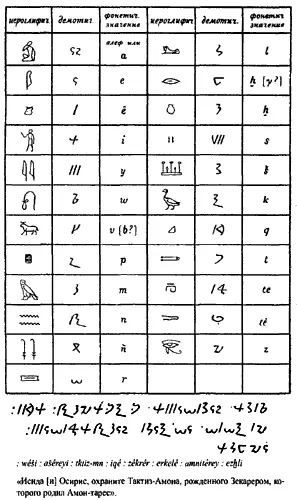

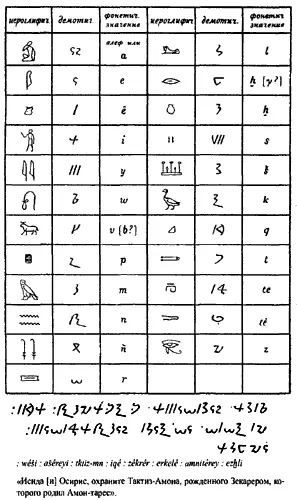

Как и египетская, она имеет иероглифическую и демотическую форму; как и греческая, она состоит из двадцати с лишним знаков, настоящих букв, в числе которых есть также и знаки для гласных. Сами мероитские знаки заимствованы из египетской письменности; но их значения (и смысловые, и фонетические) почти совсем не совпадают со значениями тех же знаков в египетском письме.

Несмотря на то, что мероитская письменность была известна уже с 1820 года благодаря копиям французского рисовальщика Кайо, она в течение многих лет считалась недоступной для дешифровки. Раскрытию тайны мероитского письма немало мешали искаженные представления о сказочном, существовавшем якобы в незапамятной древности блистательном царстве Мероэ. Эти иллюзии были развеяны лишь Рихардом Лепсиусом. Ныне можно с известной достоверностью, по крайней мере, читать мероитские письмена. В результате почти двадцатилетней работы (1911–1929) английскому ученому Гриффиту удалось, опираясь на текст надписи с цоколя из Бенага, найденного Лепсиусом, не только прочесть надписи, но и до некоторой степени истолковать их.

Упомянутая надпись составлена на египетском языке египетской письменностью, однако имена царей и цариц переданы в ней, кроме того, и мероитскими иероглифами. Поскольку язык этих иероглифов, очевидно, стоит особняком, а толкование их неполно и не может считаться бесспорным, мы ограничимся тем, что приведем таблицу мероитского алфавита и образец письменности (рис. 57).

Рис. 57. Мероитские алфавиты (иероглифический и демотический) и мероитская надпись.

Читать дальше