После стабилизации обстановки и ослабления перспективы скорого вторжения германских эскадр в Финский залив бригада линкоров смогла вернуться к прохождению плановой боевой подготовки. 26 сентября в 6 час. 35 мин. вышли из Г ельсингфорса и в тот же день в 4 час. пополудни пришли в Ревель, на другой день вернулись обратно. Во время обратного перехода всей бригадой провели стрельбу по щиту, буксируемому ледоколом «Пётр Великий», причём упражнение выполнялось в наиболее сложной форме — на циркуляции. [242]

Катастрофа крейсера «Паллада» 28 сентября 1914 г. потрясла флот. С этих пор бригада додредноутов уже не выходила за Центральное заграждение, ограничиваясь плаваниями к востоку от линии Гельсингфорс — Ревель. 8 октября бригада вышла в двухдневный поход, сопровождавшийся учениями наводчиков и дальномерщиков, к острову Гогланд. На подходе производились простейшие эволюции. Снова провели раздельно полубригадное маневрирование с постановкой противника «в два огня». В связи с широкими планами постановки активных минных заграждений у берегов Германии Н. О. Эссен планировал привлекать для их обеспечения бригаду додредноутов. На ней, учитывая вероятность встречи при этом в открытом море с линейными силами противника, начиная с октября 1914 г. приступили к освоению подготовки к встречному бою, которая проводилась восточнее Центральной позиции. Переночевав у Гогланда. 9 октября возвратились в Гельсингфорс, окончив 90-мильное плавание. 26 октября был смещён начальник бригады вице-адмирал В. Н. Ферзен и его место занял командир «Императора Павла I» капитан 1 ранга А. К. Небольсин. На следующий день при выходе бригады из внутреннего Свеаборгского рейда на внешний «Император Павел I» коснулся камня, оказавшись на протраленном фарватере. Последствия инцидента в целом были те же, что и три месяца назад у Наргена: в днище по правому борту на протяжении 59 м вдоль киля образовалась вмятина глубиной до 13 см. Были погнуты флоры, некоторые швы и заклёпки дали течь. Воду откачали судовыми средствами, повреждённые участки зачеканили и залили цементом.

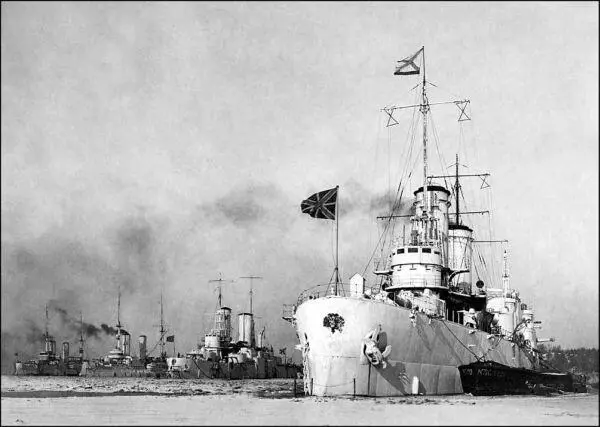

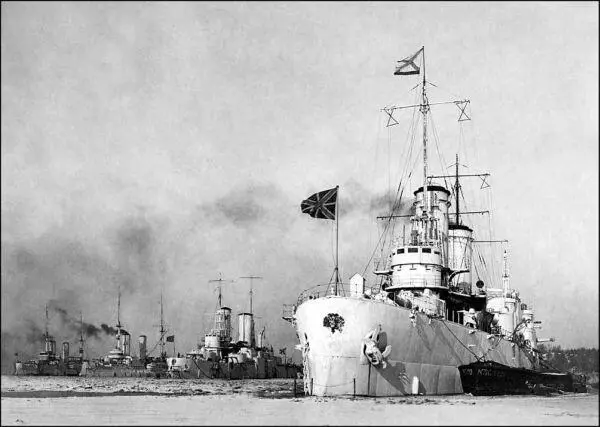

Внизу: линкоры бригады на зимовке в Гельсингфорсе. Напереднем плане «Андрей Первозванный», за ним «Император Павел I», «Цесаревич» и «Слава»

По окончании ремонта «Павла I» в 9.45 29 октября линкоры, лидируемые «Рюриком» под флагом комфлота, вышли в море («Слава», как обычно, концевым). На переходе занимались строевыми эволюциями, меняли курсы и хода. Около 4 часов пополудни 80-мильное плавание закончилось постановкой на якорь в бухте Папонвик. Утром 30 октября, также имея во главе колонны «Рюрик» под флагом адмирала Эссена, линкоры вышли для следования в Гельсингфорс. Обратный переход в главную базу ознаменовался аварией «Андрея Первозванного» — корабль уже на входе на рейд сел носом на мель и сошёл с неё через 2 суток, пользуясь нагоном воды в залив.

9 ноября в Гельсингфорс пришёл первый из дредноутов — «Севастополь», а 16-го бригада вместе с новым линкором совершила 4-часовой 40-мильный переход в бурном море в Папонвик. По свидетельству очевидцев, старые «Цесаревич» и «Слава» держались на штормовой волне гораздо лучше и дредноута, и обоих додредноутов. Шторм пережидали до 19 ноября, когда вышли в обратный переход до Гельсингфорса, вернувшись в базу 20-го.

2 декабря вместе с «Севастополем» под флагом комфлота перешли в бухту Папонвик, а затем 4-го — в соседнюю Монвик. Отсюда, после серии учений, 7 декабря вернулись в Гельсингфорс, где и окончили кампанию 1914 г. В отчёте командующего бригадой значится, что «всего в течение года бригадой сделано 6650 миль в течение 75 ходовых дней».

Глава 6. На передовой, 1915–1917 гг.

Кампанию 1915 г. Балтийский флот начал необычайно рано: для предотвращения возможной попытки занятия противником Або-Оландского района и создания здесь временной базы миноносцев и подводных лодок (относительно этого плана имелись агентурные сведения) командующий флотом Н. О. Эссен решил сосредоточить в районе крупные силы — 2 линкора-додредноута, 2 крейсера, 2 дивизиона миноносцев, кандолки, минные заградители и подводные лодки. В качестве основного элемента устойчивости этого оперативного соединения были избраны «Слава» и «Цесаревич», в соответствии с новым планом боевого порядка главных сил сведённые с началом кампании 1915 г. в 4-ю маневренную группу. [243]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу