28 декабря простились с крейсером "Варяг", который в 1 час дня ушел в Чемульпо. Оттуда корабль уже не возвратился.

29 декабря, воспользовавшись (как предписывал адмирал) уменьшением морозов до 1° тепла, провели стрельбу из орудий. Стреляли по изготовленному собственными силами (это тоже была штатная практика того времени) плавучему щиту. Огонь в течение 1 часа 15 мин вели на скорости 12 уз. Стрельба была интенсивнее, чем на испытаниях у Гиерских островов во Франции — стекол, зеркал и посуды на корабле побили значительно больше. Но расход боеприпасов был традиционно и до неприличия экономным. Практическими и боевыми зарядами и патронами было сделано выстрелов из 305-мм орудий 4 и 4, 152-мм 7 и 10, 75-мм 13 и 46, 47-мм 19 и 30. Как видно, не всем орудиям досталось сделать даже по одному выстрелу.

По существу, это была не боевая стрельба в цель, а всего лишь вторичная проверка артиллерийских установок и корпуса корабля стрельбой. Элементарной практики в стрельбе и искусстве офицеров управлять огнем корабль не получил. И с таким уровнем подготовки адмирал Алексеев собирался воевать с Японией! Воспитанное "экономией" и цензом пренебрежение к действительной подготовке корабля к бою фактически исключало это искусство из всех критериев оценки достоинств командиров и адмиралов. Все они, проиграв войну, сохраняли после нее право на получение "знака беспорочной службы", а управляющий Авелан был произведен в полные адмиралы. Даже "примерно-боевая стрельба" игравшая роль высшего смотрового экзамена, в действительности даже отдаленно не напоминала урок ведения эскадренного сражения.

Проведенная в присутствии наместника 19 октября 1903 г., она была низведена на роль шало что значащего показного маневра. К тактике боя она имела такое же отдаленное отношение, как прохождение войск церемониальным маршем. Приложенная тогда к приказу начальника эскадры схема маневрирования главных сил флота была, бесспорно, остроумна, изящна и компактна. Ее плотное построение на небольшом трехмильном пространстве моря было подчинено одной задаче — удобному обозрению стрельбы наместником. Простейшие заранее предусмотренные на схеме были и маневры, соединенные со всеми тремя видами стрельб и одновременным отражением атак миноносцев. Составленные из броненосцев два отряда (по три в каждом) по существу выполняли простейшие строевые упражнения, во время которых в течение двух часов проводили и стрельбы. Отводилось на них два часа, но скорость назначалась лишь с 11 уз, миноносцам предписывалось производить атаки на скорости 11 уз, курс отрядам назначался по дуге большого круга с расчетом держать цель на постоянном курсовом угле 70°.

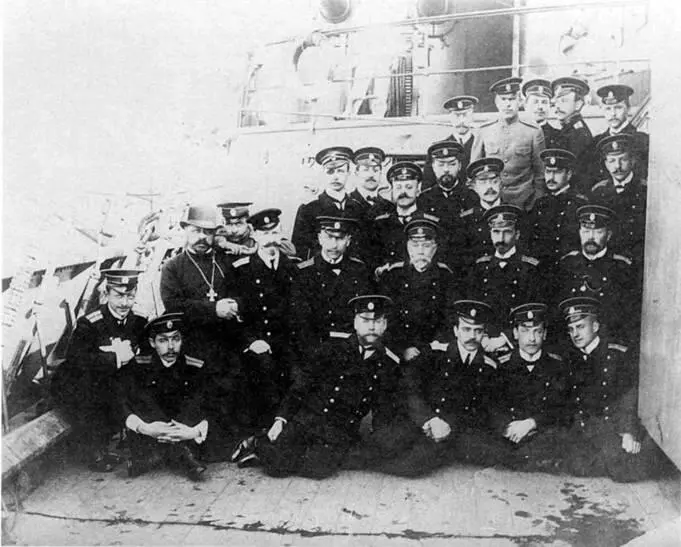

Офицеры “Цесаревича”

На стрельбе, составлявшей для эскадры главный итоговый экзамен года, каждому 305-мм орудию разрешалось сделать не более трех (!) выстрелов: один практический и два неснаряженными чугунными снарядами. На каждое 152-мм орудие отпускалось по четыре боевых патрона. Сверх того 6 патронов разрешалось употребить на пристрелку. При таком расходе, стреляя в щит по очереди (чтобы наместник, как было принято говорить, "одним взглядом" мог оценить результаты каждого корабля), все разрешенные снаряды можно было выпустить в течение нескольких минут. Растягивая это время до двух часов, корабли неминуемо должны были приучаться к противоестественному в боевых условиях темпу стрельбы "через час по чайной ложке". Об искусстве эскадренной стрельбы вопрос тогда по-видимому и не поднимался.

Как писал автору когда-то один из участников порт-артурской обороны П.В. Воробьев (1878–1972), в Порт-Артуре служил механиком на "Властном")* стрельба составляла "общее горе наших флотов — не пользовалась расположением строевых офицеров. Стрельба — это была общая мука, к ней относились, как к неизбежному злу, а потому стреляли мы плохо — сама война это показала, в особенности в сравнении с японцами, которые стреляли прекрасно".

На условия подготовки кораблей, а также ошибки и заблуждения, накопившиеся в русском флоте к началу века автор, уже обращал внимание в своей книге ""Рюрик" был первым" (Л., 1989.). Передовые офицеры указывали на многие недостатки, но верхушка морского министерства с удивительной беззаботностью отворачивалась от инициативы, исходившей даже из МТК. Так, еще в январе 1901 г. (журнал № 1 от 16-го числа) указывалось на отсутствие уже в нескольких выпусках артиллерийского класса сколько-либо заметных одержимых своим делом специалистов и на неуклонно продолжающееся падение уровня артиллерийского искусства на флоте. Комплектация классов происходила принудительно ("по назначению начальства"), так как офицеры, не видя перспектив для служебного роста, предпочитали уклоняться от столь хлопотной, ответственной и не сулящей успехов по службе специальности. Беспросветным оставалось и положение с базисными дальномерами (об этом уже говорилось) и с оптическими прицелами. Их и вовсе на кораблях не было, и с приобретением их тоже не спешили.

Читать дальше