Ранним утром 21 января последовательно снялись с якорей и ушли в море крейсеры "Аскольд", "Диана", "Баян". В 7 час. 30 мин. с "Петропавловска" было приказано приготовиться к съемке с якорей, а в 8 час. последовал сигнал "Сняться с якоря всем вдруг". Уже через 5 минут эскадра дала ход. На рейде остались проводивший испытания машин броненосец "Севастополь" (его преследовали затяжные неполадки из-за конструктивных дефектов) и 7 миноносцев, а также охранявшие рейд канонерская лодка "Гиляк" и транспорт "Ангара".

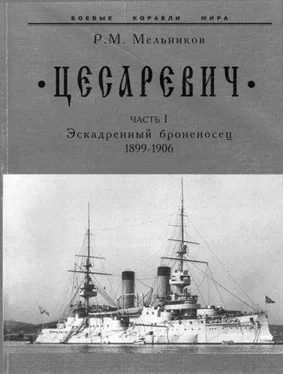

Первая тихоокеанская эскадра в походе

Броненосцы шли в строе двух кильватерных колон (расстояние 3 каб.): в правой "Петропавловск", "Полтава", "Цесаревич", в левой "Пересвет", "Ретвизан", "Победа". Не было в их составе ни "Императора Александра III" (он вполне мог бы совершить поход вместе с "Цесаревичем" или следом за ним), ни бедствовавшего нелепым образом в Средиземном море "Осляби", ни отправленных в декабре 1901 г. как бы "для ремонта" (хотя давно бы следовало иметь для этого средства на Дальнем Востоке), но так и не вернувшихся броненосцев "Наварин" и "Сисой Великий".

Крейсера шли впереди, образуя цепь с расстоянием 10 миль между кораблями и ближайшим к эскадре "Баяном". "Боярин" и "Новик" держались при эскадре, в расстоянии 6 миль от нее шли 10 миноносцев, составлявших два отряда. "Амур" и "Енисей" для поддержания радиосвязи с Порт-Артуром следовали за эскадрой в расстоянии 10 и 30 миль. Документы опровергают встречавшиеся (даже из уст участников) утверждения о бесполезности и бесцельности похода, в котором будто бы даже не проводилось никаких эволюции. В действительности О.В. Старк "дрессировал" свою эскадру столь же неустанно и безостановочно, как это делал в начале капании 1903 г. и свидетельство тому — флагманский и вахтенный журналы.

Сменяя сигнал за сигналом, взвивались на фалах "Петропавловска" приказания о поворотах, переменах строя, перестроениях в новый порядок, изменениях курса. К вечеру все шесть броненосцев, имея на правом фланге "Петропавловск", образовали строй фронта. Миноносцы занимались эволюциями по командам их отрядных начальников. Когда головной "Аскольд" открыл Шантунгский маяк, эскадре было приказано лечь на обратный курс. В ночном плавании эволюции продолжали по вспышкам цифровых сигналов с "Петропавловска".

Адмирал неустанно следил за точностью и своевременностью маневров и продолжительностью исполнения сигналов. За отставание и несоблюдение строя замечания получили не только новичок "Цесаревич", но и имевший опыт совместного плавания "Ретвизан" и некоторые крейсера. Утратив часть прежних навыков и боясь столкновений, корабли непроизвольно "оттягивали". Компактного строя не получалось. Стрельб и учебных атак не проводили — надо было сначала восстановить умение маневрировать. Экономия и здесь сказала свое слово — весь поход прошел с более, чем умеренной 10 уз. скоростью, а в начале плавания и при подходе утром 22 января к бухте Талиенван шли и вовсе 9,5–7,5 уз ходом.

Придя на внешний рейд, встали на якоря по заранее назначенной диспозиции и приступили к пополнению запасов угля с подведенных к кораблю барж. Утром 24 января "Цесаревич" довел запасы угля до предельной 1270-тонной величины. В воскресение 25 января в 21 час последовал сигнал подготовиться к отражению минной атаки. Башенные орудия, как и прежде, не заряжали (так как разрядить их можно было только выстрелом), 152-мм — тоже. Скрыли все огни. Казалось, что эскадра была готова отразить внезапную атаку. Но так только казалось. Корабли стояли слишком тесным строем, ни сетей, ни портового защитного бона не установили. Не было и дозорный цепи из миноносцев или хотя бы корабельных минных катеров.

Между тем, обстановка диктовала необходимость именно такой полной и глубокой обороны. Еще разумнее было бы вообще увести флот в гавань, чтобы не давать японцам соблазна произвести внезапную атаку без объявления войны. Ведь пренебрежение нормам международного права японцы продемонстрировали еще при начале войны с Китаем в 1894 г. Независимо от надежд на мирный исход переговоров с Японией эскадра не должна была подставлять себя под удар.

Умело маскируя свои действительные намерения, японцы в конце 1903 г. лишь выбирали удобный момент для нападения. Ожидания кончились, когда "Ниссин" и "Касуга" прошли Малаккский пролив. С получением 22 января от японского консула в Чифу известия об уходе русской эскадры из Порт-Артура в Японии состоялось чрезвычайное совещание под председательством императора. Уход русской эскадры в неизвестном направлении давал основание обвинить Россию в агрессивных намерениях. Было решено использовать этот факт как повод к войне. В Петербург послали телеграмму об отозвании посланника. Армия и флот в тот же день получили указ о начале военных действий.

Читать дальше