В Порт-Артуре об этом, конечно, не знали. Флот упорно, дабы ничем не повредить политике миротворчества, оберегали от всякой тревожной информации, в особенности от регулярно поступавших из Токио донесений военно-морского агента капитана 2 ранга А.И. Русина (1861–1956). Они давали картину безоговорочно решенного и осуществлявшегося в масштабах, исключавших всякие сомнения и уже необратимого процесса подготовки к развязыванию войны. Но и не зная всего, начальник эскадры сознавал неустойчивость положения. К несчастью чиновно-угодническая система управления в духе худших обычаев бюрократии не позволила адмиралу набраться необходимого гражданского мужества и принять для безопасности эскадры те меры, которые его прямо обязывали статьи устава.

Природное угодничество оказывалось превыше морского устава. И когда 26 января начальник эскадры решился доложить наместнику об опасности положения эскадры на рейде, он свои предложения о высылке крейсеров (чтобы заблаговременно предупредить эскадру о возможном появлении противника) к Шантунгу и Чемульпо выразил лишь в виде осторожного предположения. Других мер и вовсе принято не было. Сооружение защитного бона, о котором велись долгие разговоры, успешно саботировал любимец наместника командир порта контр-адмирал Н.Р. Греве (1853–1913).

Противоторпедные сети, хотя и доставили на корабли, но к вооружению их бортовыми шестами не приступали. Начальник эскадры был, оказывается, против их применения. Во-первых, сети имеют не все корабли, а только шесть броненосцев (как будто их защита не составляла главной задачи эскадры на стоянке), а во-вторых, уборка сетей может задержать съемку с якоря при внезапном появлении противника. Как будто не было возможности настойчивыми тренировками решить эту вполне элементарную задачу морской практики, не говоря уже о дозорах, обязанных своевременно дать знать о появлении противника. Не исключался и риск наматывания сетей на гребные винты. Все эти вопросы начальник эскадры представлял на благоразумие наместника.

А наместник распорядился худшим из возможных способов. Вместо предлагавшейся начальником эскадры высылки к Чемульпо двух крейсеров ("Аскольда" с "Новиком" или "Баяном") он разрешил послать только один (о посылке третьего к Шантунгу он и вовсе не отозвался) и начать это крейсерство не сразу, а только с 28 января. Мотив был тоже труднообъяснимым — он ожидал ответа на телеграмму от 20 января на высочайшее им. я, где просил разрешение выйти с флотом для действия против японской высадки в Корее (не в этих ли планах объяснение задержки там крейсера "Варяг"?) и не считал возможным распылять силы флота. Как будто это ожидание освобождало от обязанностей охранять стоянку кораблей на внешнем рейде от внезапного нападения и не допускать захвата русских пароходов.

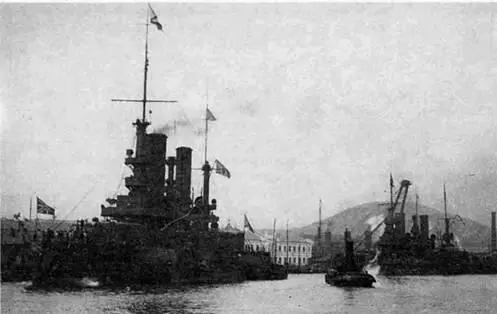

Охрана эта, представлявшаяся О.В. Старку в виде "возможно действенной подвижной обороны", в действительности оказалась до нелепости бессмысленной. Ее изображали два миноносца, которым было предписано держаться в море с отличительными огнями и при обнаружении чего-либо подозрительного — полным ходом спешить на рейд с докладом об этом. Возвращаясь на рейд, они тем самым сыграли роль проводников и прикрытия для приготовившихся японских миноносцев. В обстановке таких вот нелепых не поддающихся объяснению распоряжений наместника и начальника эскадры пребывали наши корабли на внешнем рейде.

В 16 час. 50 мин. 26 января с "Петропавловска" был получен сигнал о предстоящем поутру новом, 3-дневном походе. Поэтому корабли при свете палубных фонарей догружались углем до полного запаса. Это без нужды изнуряющее экипажи жесткое правило (восполнять запас следовало даже при самом незначительном расходе) было, пожалуй, единственным напоминанием о предвоенной обстановке.

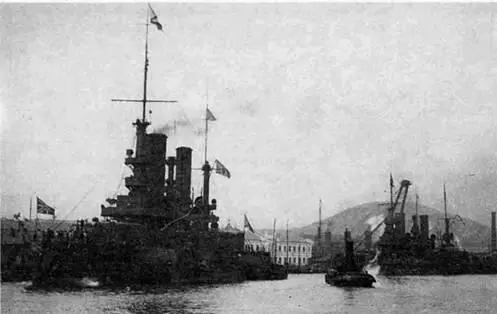

В Порт-Артуре

В эти последние истекающие сутки мира петербургская бюрократия сумела еще более усугубить положение флота на порт-артурском рейде. Чтобы настроить наместника на мирный исход конфликта и отвратить от опасно воинственных поступков, она утаивала от него концовку японской ноты, где намек на некое "независимое действие" (если Япония сочтет свои интересы неудовлетворенными) по существу представлял собой угрозу войны. Это, возможно, и заставило наместника отложить осуществление мер по охране стоянки эскадры.

Читать дальше