Н. Н. Раевский

Для разработки правил застройки «погорелых мест» была создана специальная Комиссия о Санкт-Петербургском строении. Она установила размеры дворовых участков, которые могли быть отведены горожанам. Ломоносов к тому времени был уже знаменит, обласкан императрицей, так что ему дали не одно, а шесть дворовых мест — с тем, чтобы на участке можно было свободно разместить не только дом и службы, но и лаборатории, мастерские и даже обсерваторию. Все это и было сделано.

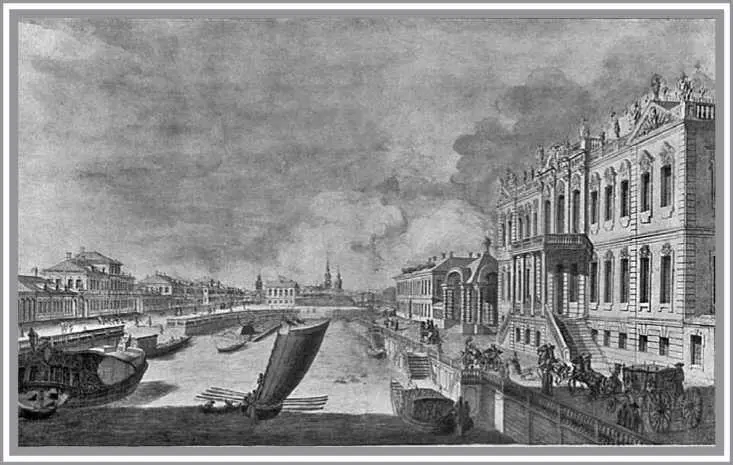

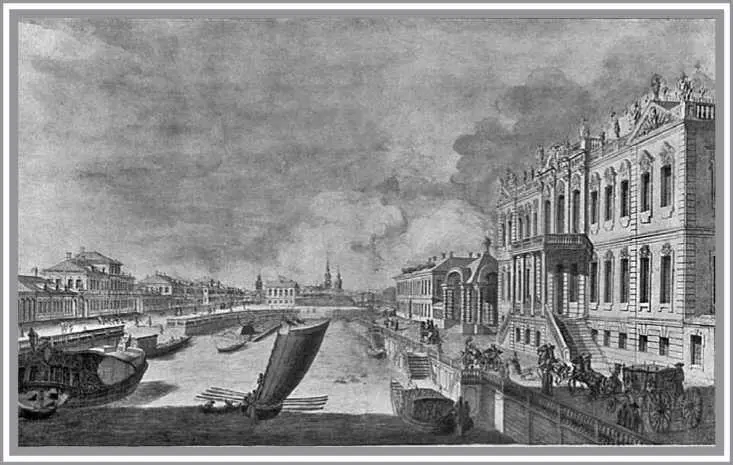

Представить себе, как выглядел не только дом (его изображение оставил Махаев), но вся усадьба Ломоносова, помогает все тот же аксонометрический план Сент-Илера, на котором целиком изображен участок от набережной Мойки до нынешней Почтамтской улицы (прямоугольник, сторона которого, выходящая на набережную, составляла около ста двадцати метров). На Мойку выходило главное двухэтажное здание с мезонином и двумя одноэтажными флигелями по бокам. Красивые ворота вели в сад, где размещались служебный корпус и мозаичная мастерская, в центре сада среди фруктовых деревьев, на пересечении крытых аллей-трельяжей, располагались пруд и небольшой павильон с высокой площадкой, огороженной перилами, — обсерватория. Именно в ней, наблюдая 26 мая 1761 года за прохождением Венеры по диску Солнца, Ломоносов сделал открытие: Венера окружена «знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не больше), какова обливается около нашего шара земного».

Вид по реке Мойке в сторону Синего моста

Все восемь с половиной лет, прожитые в доме на Мойке, первом собственном доме ученого, были плодотворны необычайно. Едва ли не каждый день приносил если и не открытия, то идеи, ждавшие воплощения. Идей хватило бы на долгие годы. Но 4 апреля 1765 года сердце остановилось. В том, навсегда утраченном доме. Михаилу Васильевичу Ломоносову было всего пятьдесят лет. Все рассказанное подтверждает: имя хозяина дома, даже безоговорочно признанного великим, от уничтожения или от обрекающего на медленное разрушение небрежения не уберегает. Еще одно тому подтверждение — судьба Петровского дворца. Был он небольшой, скромный, но, казалось бы, память о венценосном владельце и о той, кому он пришелся по сердцу через сорок лет после его смерти, могла бы заставить потомков отнестись к дворцу бережно. Не тут-то было. Дворец сгорел в 1912 году. Это был не поджог, не злой умысел — обычное разгильдяйство.

А между тем ценность этого маленького уютного дворца не только в том, что был он царским, но и в том, что строил его один из гениев петербургской архитектуры — Антонио Ринальди. Как и в случае с домом Ломоносова документов, подтверждающих авторство зодчего, не сохранилось. Но основания видеть в Петровском дворце руку создателя Мраморного дворца весьма убедительны: «…как по близости его к духу барокко, которым овеяно здание, так и по характеру увеселительной пристройки, близкой по назначению к ораниенбаумским. К тому же и план павильона Катальной горки представляет как бы половину плана сгоревшего дворца (круглое центральное и два угловых зала), там и подъезд соединен с лоджеттой (маленькой лоджией, названной так по аналогии со знаменитой Лоджеттой, построенной в первой половине XVI века в Венеции, на площади Сан-Марко, Джакопо Сансовино. — И. С. ) и так же поставлен во входящем углу здания, типы колонн и капителей верхних этажей того и другого здания одинаковы и есть сходство в форме барабана купола. Последнее наводит даже на мысль, — не был ли первоначально Петровский дворец покрыт таким же куполом, как Катальная горка».

Эта пространная цитата из статьи «Петровский дворец», опубликованной в журнале «Старые годы» сразу после пожара. Автор статьи — Владимир Яковлевич Курбатов. Он занимает достойное место в созвездии русского культурного Ренессанса начала XX века. Химик с мировым именем, профессор, основатель и руководитель кафедры физической химии в Петербургском технологическом институте и одновременно — доктор искусствоведения, знаток архитектуры, автор нескольких монографий и десятков искусствоведческих работ. Как тут не вспомнить Ломоносова? Тоже физико-химик (основатель этой науки), тоже — и не в меньшей степени — литератор и знаток искусств. А мнение профессора Курбатова об авторстве Петровского дворца, на мой взгляд, настолько убедительно, что не подлежит обсуждению. Можно только добавить (уже не из области искусствоведения, а из области человеческих отношений), что Ринальди долгое время был любимым архитектором Екатерины II, да и просто близким ей человеком, посему естественно предположить, что именно ему она поручила построить дворец.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу