Из соединений никеля важнейшее практическое значение имеет оксид никеля(III), применяемый при изготовлении щелочных кадмиево-никелевых или железо-никелевых аккумуляторов.

Щелочные кадмиево-никелевые и железо-никелевые аккумуляторы. Кадмиево-никелевые (условное обозначение КН) и железо-никелевые (ЖН) аккумуляторы весьма сходны между собой. Основное их различие состоит в материале пластин отрицательного электрода; в аккумуляторах КН они кадмиевые, а в аккумуляторах ЖН — железные. Наиболее широкое применение имеют аккумуляторы КН.

Щелочные аккумуляторы в основном выпускаются с ламельными электродами. В них активные массы заключены в ламели — плоские коробочки с отверстиями. Активная масса положительных пластин заряженного аккумулятора в основном состоит из гидратированного оксида Ni 2O 3·H 2O или NIOOH. Кроме того, в ней содержится графит, добавляемый для увеличения электрической проводимости. Активная масса отрицательных пластин аккумуляторов КН состоит из смеси губчатого кадмия с порошком железа, а аккумуляторов ЖН — из порошка восстановленного железа. Электролитом служит раствор гидроксида калия, содержащий небольшое количество LiOH.

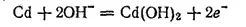

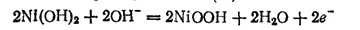

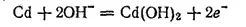

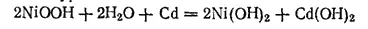

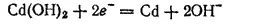

Рассмотрим процессы, протекающие при работе аккумулятора КН. При разряде аккумулятора кадмий окисляется.

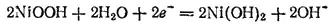

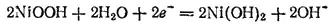

восстанавливается:

По внешней цепи при этом происходит перенос электронов от кадмиевого электрода к никелевому. Кадмиевый электрод служит анодом и заряжен отрицательно, а никелевый — катодом и заряжен положительно.

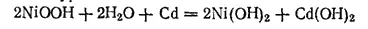

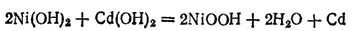

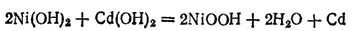

Суммарную реакцию, протекающую в аккумуляторе КН при его работе, можно выразить уравнением, которое получится при сложении двух последних электрохимических уравнений:

Э.д.с. заряженного кадмиево-никелевого аккумулятора равна приблизительно 1,4 В. По мере работы (разряда) аккумулятора напряжение на его зажимах падает. Когда оно становится ниже 1 В, аккумулятор заряжают.

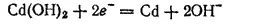

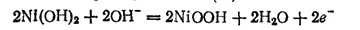

При зарядке аккумулятора электрохимические процессы на его электродах «обращаются». На кадмиевом электроде происходит восстановление металла

на никелевом — окисление гидроксида никеля(II):

Суммарная реакция при зарядке обратна реакции, протекающей при разряде:

- 676 -

Платиновые металлы

245. Общая характеристика платиновых металлов.

Под общим названием платиновых металлов объединяются элементы второй и третьей триад восьмой группы периодической системы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платина. Эти элементы образуют группу довольно редких металлов, по своим свойствам сходных друг с другом, так что разделение их представляет значительные трудности.

В природе платиновые металлы встречаются почти исключительно в самородном состоянии, обычно все вместе, но никогда не встречаются в железных рудах.

Будучи сильно распылены по различным горным породам, платиновые металлы стали известны человечеству сравнительно недавно. Раньше других, в 1750 г., было установлено существование платины. Затем, в начале XIX века были открыты палладий, родий, осмий и иридий. Последний платиновый металл — рутений — был открыт только в 1844 г. профессором Казанского университета К. К. Клаусом, назвавшим его в честь нашей страны (Ruthenia — Россия).

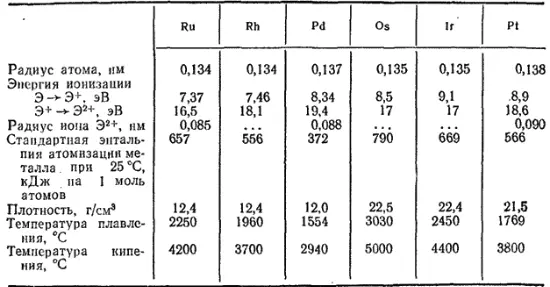

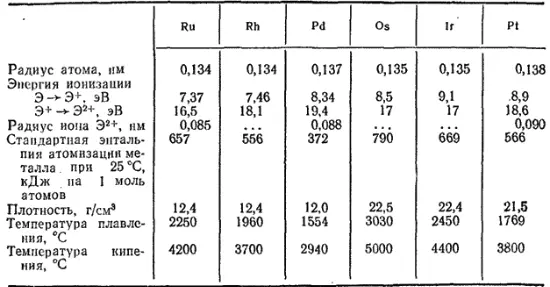

Некоторые свойства платиновых металлов приведены в табл. 40.

Таблица 40. Некоторые свойства платиновых металлов

Платиновые металлы малоактивны и весьма стойки к химическим воздействиям. Некоторые из них не растворяются не только в кислотах, но и в царской водке.

Рутений, родий, осмий и иридий тугоплавки. Несмотря на малую доступность и дороговизну, эти металлы, наряду с платиной, имеют разностороннее, год от года возрастающее техническое применение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу