*) Из этих оценок следует, что при описании магнитных солитонов можно пренебречь атомной структурой, т. е. перейти к непрерывной модели. Другое интересное следствие состоит в том, что достаточно малые частицы, размером меньше 10 -4см, не могут содержать в себе стенок и составляют один домен.

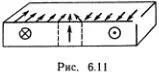

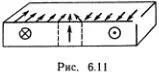

Идея наблюдения очень проста. Тонко измельченный порошок магнитного материала (частицы размера 10 -4—10 -5см) насыпают на гладко отполированную поверхность кристалла. Если эта поверхность проходит через ось легчайшего намагничения, то магнитное поле будет «вылезать» на поверхность только вблизи доменных стенок и порошок будет собираться в этих местах (рис. 6.11).

(Таким же образом выглядят домены в тонкой магнитной пленке, например в магнитофонной ленте.) Такие опыты были выполнены в 1931 г. Ф. Биттером.

Наблюдения эти не были случайными. Идея о существовании доменов была высказана еще в 1907 г. французским физиком Пьером Вейссом (1865—1940). Причины дробления на домены были впервые выяснены Я. И. Френкелем и Я. Г. Дорфманом в 1930 г. Они же оценили размеры доменов. После наблюдения доменов американский физик Феликс Блох высказал мысль, что стенки должны быть довольно толстыми, и оценил их толщину. Очень общая и точная теория, позволяющая описывать всевозможные домены и стенки, была создана в 1935 г. Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшицем.

Уравнения Ландау и Лифшица до сих пор используются для получения многочисленных новых солитонов. Ландау и Лифшиц не только нашли структуру описанной нами доменной стенки, но и описали движение стенки под действием слабого внешнего магнитного поля, т. е., по существу, медленное движение солитонов.

Солитонная природа стенок была, однако, выяснена гораздо позже, лет через пятнадцать-двадцать. Сначала никто просто не заметил, что движение стенки похоже на движение частицы. Вероятно, это было связано с тем, что уравнения Ландау — Лифшица, в общем, намного сложнее уравнения Френкеля — Конторовой. Не удивительно, что доменные стенки долго жили своей жизнью, независимой от жизни других солитонов.

Любопытно, что доменные стенки наблюдались еще сто лет назад, но не в реальных магнетиках, а в простой модели, состоящей из взаимодействующих маленьких магнитиков.

Идею о том, что магнетизм связан с молекулярными магнитиками, впервые высказал Френель в письме к Амперу, который и рассчитал поведение газа из таких магнитиков. В. Вебер первым догадался, что нужно привязать эти магнитики, сделав их маятниками. Идею Вебера подхватил и к 1890 г. весьма последовательно разработал в стройную теорию шотландский физик Джеймс Юинг (1855—1935).

Для нас наиболее интересно, что он делал опыты с моделью, состоящей из решетки большого числа очень маленьких стрелок компасов, взаимодействующих между собой. На этой плоской модели магнитного кристалла, подобной пузырьковой модели Брэгга и Ная, он наблюдал образование доменов и даже перемещение их границ.

Эксперименты и теория Юинга оказали большое влияние на Вейсса, но потом были забыты. Теория Юинга была вытеснена квантовой теорией и оставлена вполне заслуженно. Модель же Юинга интересна и сегодня.

Наша одномерная модель магнитного солитона — это просто разновидность, частный случай модели Юинга. Будем надеяться, что ее рано или поздно извлекут из забвения.

На этом придется покончить с солитонами Френкеля и доменными стенками. Это семейство столь многочисленно и так быстро растет, что трудно даже просто перечислить входящие в него солитоны. Доменные стенки, видимо, встречаются на всех уровнях организации Вселенной. Во всяком случае физики-теоретики изучают сегодня «стенки» от самого малого масштаба в теории элементарных частиц до самого огромного — в теории расширяющейся Вселенной.

Глава 7

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СОЛИТОНА

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь...

Б. Пастернак

Каждый век, приобретая новые идеи, приобретает и

новые глаза.

Г. Гейне

Если наши потомки лет через сто попробуют, как это делали мы с вами, понять, что было главным в науке и технике сто лет назад, на одно из первых мест они, несомненно, поставят вычислительные машины. В наше время осуществились самые смелые мечты Бэббеджа. Сегодня Максвеллу или Кельвину не пришлось бы тратить силы на безрадостный вычислительный труд, эту работу за них проделали бы ЭВМ. Однако вычислительные машины уже сейчас делают гораздо больше того, о чем могли осмелиться мечтать даже эти великие люди, и в ближайшем будущем их возможности станут поистине фантастическими.

Читать дальше