Если вы хорошо разобрались с выводом формул (4.9) и (4.10) для асимптотического движения маятника, то вам нетрудно будет понять и происхождение рис. 6.9. Представьте себе только, что φ — угол отклонения маятника, а s — время. Тогда рассуждения, которые были приведены в гл. 4, можно просто повторять, заменив t на s и ω 0на 1/ l 0.

Попробуем теперь разобраться, почему ручной солитон может двигаться. В опытах он обычно останавливается примерно на середине проволочки. Дело в том, что проволочка, во-первых, далеко не идеальная, а, во-вторых, слишком короткая. Неидеальность означает, что в ней всегда есть остаточные деформации, которые мешают солитону двигаться. Но даже если эти деформации очень малы, солитон отталкивается от краев и останавливается посредине. Само это доказывает, что он может двигаться, иначе бы он застревал где попало. На рис. 6.9 изображен кусок солитона, сдвинувшегося на расстояние α . Легко увидеть, что каждая точка проволоки при движении солитона (сама проволока закреплена неподвижно, бежит только «волна!») движется по нарисованным окружностям. В частности, точка с «координатой» s = 0 движется по окружности с центром в точке O . Это движение, однако, не равномерно, оно замедляется по мере приближения точки к оси Ох . Вы видите, что в движении ручного солитона проявляется замечательное сходство с волной на глубокой воде, в которой частички жидкости также движутся по окружностям!

Мы, однако, так и не ответили на вопрос, почему все-таки солитон будет двигаться, а не стоять на середине проволочки. Представьте себе, что проволочка бесконечна. Тогда все положения солитона на ней совершенно эквивалентны. Отсюда и следует, что он может медленно перемещаться, не меняя форму. В нашем же случае, когда проволочка имеет конечный размер, хорошо как раз то, что ручной солитон может находиться в покое и его можно хорошенько рассмотреть.

Можно также рассмотреть, что два солитона отталкиваются друг от друга, хотя процесс столкновения солитонов увидеть, скорее всего, невозможно. Зато на ручной модели солитона замечательно ясно видна его «неуничтожаемость», а также истинная природа сохранения «заряда» солитонов.

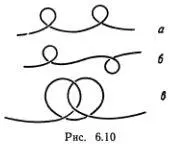

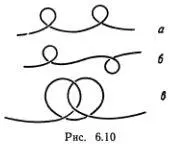

На бесконечной проволочке нельзя создать солитон (если проволочка остается в одной плоскости) и нельзя его уничтожить. Точно так же нельзя уничтожить, оставляя проволочку в одной плоскости, два и большее число солитонов (рис. 6.10, α : «протаскивание» проволочки под ней самой не требует вывода «бесконечно тонкой» проволочки из плоскости). Наоборот, пару из солитона и антисолитона (рис. 6.10, б ) легко сделать и уничтожить, оставляя проволочку в одной плоскости. Легче это проверить, взяв кусок шпагата, который не сопротивляется изгибу. Если попробовать таким же способом «развязать» узелки, изображенные на рис. 6.10, α , то получится двойной узелок (рис. 6.10, в ), который никакими ухищрениями нельзя «развязать», не выводя проволочку из плоскости. Подобные и более сложные узлы образуются, например, когда запутывается длинная леска на спиннинге. Те, кто сталкивался с такой неприятностью, знают, что для распутывания лески ее ни в коем случае нельзя тянуть, а надо терпеливо и аккуратно крутить узелки в трехмерном пространстве.

Все это дает право назвать ручной солитон топологическим , а определенный нами «солитонный заряд» естественно — топологическим зарядом . Как известно *), топология изучает свойства фигур, сохраняющихся при их непрерывных деформациях. С топологической точки зрения проволочка с узлами, изображенными на рис. 6.10, б , эквивалентна проволочке без узлов, а проволочка с узлами, показанными на рис. 6.10, α , не эквивалентна. Заряд солитонов, причина сохранения которого коренится в топологических свойствах солитонов, позволяет дать количественную характеристику этому соотношению эквивалентности. То же самое можно сказать и о других солитонах, описываемых уравнением Френкеля — Конторовой. Внешне они выглядят по-разному, но их математическое устройство одинаково. Одинакова, следовательно, и их топологическая сущность, нужно только уметь их сравнивать. Например, установив соответствие между углом наклона касательной к ручному солитону и углом отклонения маятников при их солитонном движении (длине дуги s соответствует в этом случае расстояние по оси, на которой подвешены маятники), мы можем полностью отождествить оба солитона, по крайней мере, в состоянии покоя.

Читать дальше