Пусть из предыдущего эксперимента нам известно, что два куска вещества А и В (медь и алюминий) имеют равные массы. Возьмем теперь третье тело, скажем кусок золота, и выровняем его массу (точно так же, как это делалось раньше) с массой меди. Если теперь в нашем эксперименте заменить медь золотом, то логически у нас нет никаких оснований утверждать, что эти массы (алюминия и золота) равны. Однако опыт показывает, что такое равенство имеет место. Таким образом, опытным путем мы обнаружили новый закон: если две массы порознь равны третьей (т. е. в нашем опыте они разлетаются с равными скоростями), то они равны между собой. (Этот закон вовсе не следует из подобного утверждения о величинах в математике ; там оно просто постулируется.) Видите, как легко по неосторожности сделать безосновательное заключение. Утверждение, что массы равны, когда равны скорости, — это еще не определение ; ведь при этом мы предполагаем справедливость математических законов равенства, что в свою очередь приводит к предсказанию результатов некоторых экспериментов.

Возьмем еще один пример. Пусть при некоторой силе взрыва установлено, что масса А равна массе В . А что произойдет, если увеличить силу взрыва? Будут ли равны скорости разлета в этом случае? Логика здесь снова бессильна, но опыт говорит, что это действительно так. Снова мы получаем закон, который утверждает: если из равенства скоростей двух тел делается заключение о равенстве их масс, то это равенство не зависит от величины скорости. Из этих примеров видно, что то, что сначала казалось просто определением, в действительности предполагает справедливость каких-то законов природы.

Итак, в дальнейших рассуждениях мы будем считать, что равные массы разлетаются в противоположные стороны с равными скоростями, если между ними происходит взрыв. А что произойдет, если мы обратим задачу, т. е. если два одинаковых тела, летящие навстречу друг другу с равными скоростями, сталкиваются и слипаются вместе? Как будут они двигаться? Здесь опять на помощь приходят соображения симметрии (т. е. что между левой и правой сторонами нет никакого различия), из которых следует, что образовавшееся тело должно стоять на месте. Мы будем также предполагать, что два тела с равной массой, летящих навстречу друг другу, даже если они сделаны из различного материала, после столкновения и слипания остановятся.

§ 3. Импульс всё-таки сохраняется!

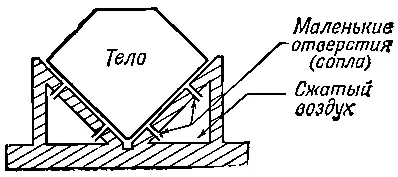

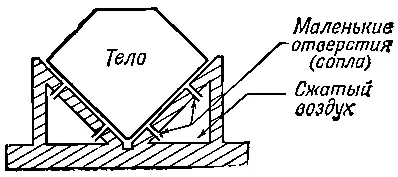

Можно экспериментально проверить наши предположения о том, что, во-первых, покоящиеся два тела с равной массой, разорванные взрывом, полетят в разные стороны с равной скоростью и, во-вторых, что два тела, обладающие равными скоростями и массами, при соударении и слипании останавливаются. Такую проверку можно сделать с помощью замечательного устройства — воздушного желоба (фиг. 10.1).

Фиг. 10.1. Воздушный желоб (вид с торца).

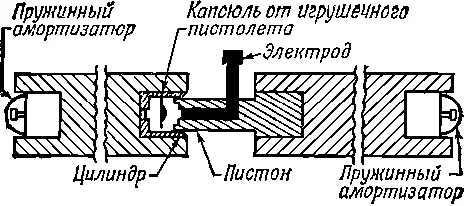

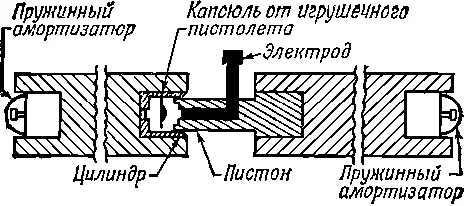

В этом устройстве нет никаких трущихся деталей — вопрос, который очень беспокоил Галилея. Он не мог поставить эксперимента со скользящими телами, ибо они не скользили свободно, но о помощью чудесного желоба мы можем теперь избавиться от трения. Наши тела будут лететь без помех, а скорость их, согласно предвидению Галилея, будет оставаться постоянной. Это достигается тем, что тело поддерживается воздушной подушкой, а поскольку трение о воздух очень мало, то тело планирует практически с постоянной скоростью, если на него не действуют никакие силы. Возьмем сначала два скользящих бруска, вес или массы которых с большой точностью равны друг другу (практически измеряется вес, но он, как вы знаете, пропорционален массе), и поместим между ними небольшой взрыватель в закрытом цилиндре (фиг. 10.2).

Фиг. 10.2. Продольный разрез скользящего бруска, скрепленного со взрывным цилиндром.

Всю эту систему устанавливаем в центре желоба и электрической искрой поджигаем взрыватель. Что же произойдет? Если массы брусков одинаковы, то они, разлетевшись в стороны, одновременно достигнут концов желоба. Там они отскакивают от ограничителей, сталкиваются и слипаются в центре, точно в том же месте, откуда разлетелись (фиг. 10.3).

Читать дальше