Ричард Фейнман - Том 1. Механика, излучение и теплота

Здесь есть возможность читать онлайн «Ричард Фейнман - Том 1. Механика, излучение и теплота» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Физика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Том 1. Механика, излучение и теплота

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Том 1. Механика, излучение и теплота: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Том 1. Механика, излучение и теплота»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Том 1. Механика, излучение и теплота — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Том 1. Механика, излучение и теплота», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Однако критерий важности всякого принципа состоит в том, что он предсказывает нечто новое .

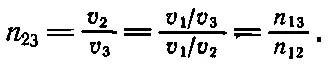

Легко показать, что принцип Ферма предсказывает ряд новых фактов. Прежде всего предположим, что имеются три среды — стекло, вода и воздух и мы наблюдаем явление преломления и измеряем показатель n для перехода из одной среды в другую. Обозначим через n 12показатель преломления для перехода из воздуха (1) в воду (2), а через n 13— для перехода из воздуха (1) в стекло (3). Измерив преломление в системе вода-стекло, найдем еще один показатель преломления и назовем его n 23.Здесь заранее нет оснований считать, что n 12, n 13и n 23связаны между собой. Если же исходить из принципа наименьшего времени, то такую связь можно установить. Показатель n 12есть отношение двух величин — скорости света в воздухе к скорости света в воде; показатель n 13есть отношение скорости в воздухе к скорости в стекле, а n 23есть отношение скорости в воде к скорости в стекле. Поэтому, сокращая скорость света в воздухе, получаем

(26.5)

(26.5)

Другими словами, мы предсказываем, что показатель преломления для перехода из одного материала в другой можно получить из показателей преломления каждого материала по отношению к некоторой среде, скажем воздуху или вакууму. Таким образом, измерив скорость света во всех средах, мы образуем одно число для каждой среды — показатель преломления для перехода из вакуума в среду — и называем его n i(например, n iдля воздуха есть отношение скорости в воздухе к скорости в вакууме и т. д.), после чего легко написать нужную формулу. Показатель преломления для любых двух материалов i и j равен

(26.6)

(26.6)

Используя только закон Снелла, подобное соотношение предсказать невозможно [19] Его можно вывести, если дополнительно предположить, что при добавлении слоя одной среды к поверхности другой угол преломления на выходе из последней среды не меняется.

. Но связь эта существует. Соотношение (26.5) известно давно и послужило сильным аргументом в пользу принципа наименьшего времени.

Еще одно предсказание принципа наименьшего времени состоит в том, что скорость света в воде при измерении должна оказаться меньше скорости света в воздухе. Это уже предсказание совсем другого рода. Оно гораздо глубже, потому что носит теоретический характер и никак не связано с наблюдениями, из которых Ферма вывел принцип наименьшего времени (до сих пор мы имели дело только с углами ). Как оказалось, скорость света в воде действительно меньше скорости в воздухе, и ровно настолько, чтобы получился правильный показатель преломления.

§ 5, Более точная формулировка принципа Ферма

До сих пор мы фактически пользовались неправильной формулировкой принципа наименьшего времени. Здесь мы сформулируем его более точно. Мы неправильно называли его принципом наименьшего времени и для удобства по ходу дела применяли неправильную его трактовку. Но теперь мы выясним точное содержание принципа. Пусть имеется зеркало. Мы его показали на фиг. 26.3. Откуда свет знает , что он должен двигаться к зеркалу? Очевидно, путь, требующий наименьшего времени,— это линия АВ . Кое-кто поэтому может сказать: «Иногда этот путь требует как раз наибольшего времени». Так это неправильно ! Путь по кривой наверняка займет еще больше времени! Точная формулировка принципа следующая: луч, проходящий по траектории, обладает тем свойством, что любое малое изменение пути (скажем, на 1%), расположения точки падения луча на зеркало, или формы кривой, или какие-либо иные изменения, не приводит в первом порядке к изменению времени прохождения; изменение времени происходит только во втором порядке. Другими словами, согласно этому принципу, свет выбирает один путь из множества близлежащих, требующих почти одинакового времени для прохождения.

С принципом наименьшего времени связана еще одна трудность, которую многие, не любящие такого рода теории, никак не могут переварить. Теория Снелла помогает легко «понять» поведение света. Свет проходит, видит перед собой поверхность и отклоняется, потому что на поверхности с ним что-то происходит. Легко понять идею причинности, проявляющуюся в том, что свет идет из одной точки в другую, а затем в следующую. Но принцип наименьшего времени есть философский принцип, который совсем иначе объясняет причину явлений в природе. Вместо причинной обусловленности, когда из одного нашего действия вытекает другое и т. д., этот принцип говорит следующее: в данной ситуации свет выбирает путь с наименьшим, или экстремальным временем. Но как удается свету выбирать свой путь? Вынюхивает он что ли соседние пути и сравнивает их потом друг с другом? В некотором смысле так и происходит. Эту способность света нельзя понять в рамках геометрической оптики, поскольку она связана с понятием длины волны; длина волны, грубо говоря, есть тот отрезок впереди лежащего пути, который свет может «почувствовать» и сравнить с соседними путями. Этот факт трудно продемонстрировать на опыте со светом, так как длина волны света чрезвычайно мала. Но радиоволны с длиной волны, скажем, 3 см, «видят» намного дальше. Предположим, имеется источник радиоволн, детектор и экран со щелью, как показано на фиг. 26.13; при этих условиях лучи будут проходить из S в D, поскольку это прямолинейная траектория, и даже если сузить щель, лучи все равно пройдут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Том 1. Механика, излучение и теплота»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Том 1. Механика, излучение и теплота» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Том 1. Механика, излучение и теплота» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.