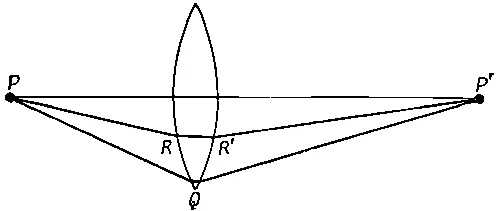

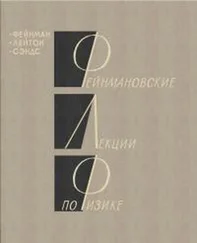

Такое устройство создать просто. Возьмем кусок стекла, в котором свет движется медленнее, чем в воздухе (фиг. 26.10).

Фиг. 26 10. Фокусирующая оптическая система.

Проследим путь луча света, проходящего в воздухе по линии PQP'. Этот путь длиннее, чем прямо из Р в Р', и наверняка занимает больше времени. Но если взять кусок стекла нужной толщины (позже мы вычислим, какой именно), то путь в нем скомпенсирует добавочное время, затрачиваемое при отклонении луча на траектории PQP'. При этих условиях можно устроить так, чтобы время, затрачиваемое светом на пути по прямой, совпадало со временем, затрачиваемым на пути PQP'. Точно так же, если взять частично отклоненный луч PRR'P' (более короткий, чем PQP'), то придется скомпенсировать уже не так много времени, как для прямолинейной траектории, но некоторую долю времени все же скомпенсировать придется.

В результате мы приходим к форме куска стекла, изображенной на фиг. 26.10. При такой форме весь свет из точки Р попадет в Р '. Всё это нам известно уже давно, и называется такое устройство собирательной линзой . В следующей главе мы вычислим, какой должна быть форма линзы, чтобы получить идеальную фокусировку.

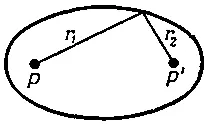

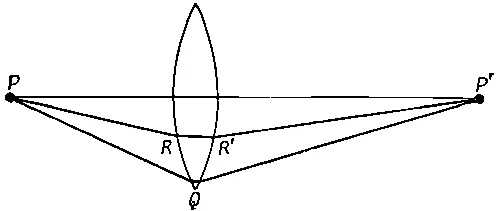

Наконец, последний пример. Предположим, что нам нужно так поставить зеркало, чтобы свет из точки Р всегда приходил в Р ' (фиг. 26.11).

Фиг. 26.11. Эллиптическое зеркало.

На любом пути свет должен отразиться от зеркала, и время для всех путей должно быть одинаковым. В данном случае свет проходит только в воздухе, так что время прохождения пропорционально длине пути. Поэтому требование равенства времен сводится к требованию равенства полных длин путей. Следовательно, сумма расстояний r1 и r 2должна оставаться постоянной. Эллипс обладает как раз тем свойством, что сумма расстояний любой точки на его кривой от двух заданных точек постоянна; поэтому свет, отразившись от зеркала, имеющего такую форму, наверняка попадет из одного фокуса в другой.

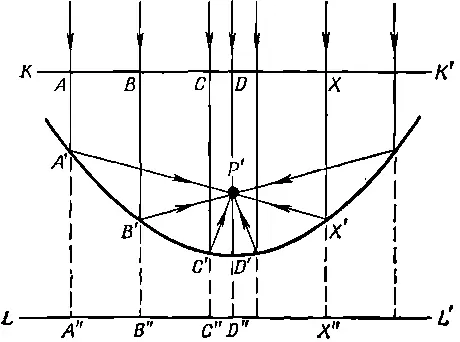

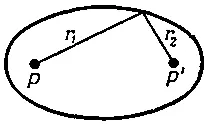

Этот принцип фокусировки служит для наблюдения света звезд. При постройке большого 200-дюймового телескопа в обсерватории Паломар использовалась следующая идея. Вообразите себе звезду, удаленную от нас на миллиарды километров; мы хотим собрать весь испускаемый ею свет в фокус. Конечно, мы не можем начертить всю траекторию лучей до звезды, тем не менее мы должны проверить, насколько времена на различных траекториях равны. Мы, конечно, знаем, что если множество различных лучей достигло плоскости КК ', перпендикулярной направлению лучей, то времена для всех этих лучей будут равны (фиг. 26.12).

Фиг. 26.12. Параболическое зеркало.

Далее лучи должны отразиться от зеркала и за равные промежутки времени попасть в фокус Р '. Это означает, что мы должны найти такую кривую, для которой сумма расстояний ХХ '-\- Х ' Р ' будет постоянна, независимо от выбора точки X . Легче всего это сделать, продолжив отрезок XX ' до плоскости LL '. Потребуем теперь, чтобы выполнялись соотношения А ' А "= А ' Р ', В ' В "= В ' Р ', С ' С "= С ' Р ' и т . д.; в этом случае мы получаем нужную нам кривую, потому что сумма длин А ' А + А ' Р '= АА '+ А ' А '' будет постоянной для всех точек кривой. Значит, наша кривая есть геометрическое место всех точек, равноудаленных от линии и некоторой заданной точки. Такая кривая называется параболой ; вот зеркало телескопа и было изготовлено именно в форме параболы.

Приведенные примеры в общих чертах иллюстрируют принцип устройства оптических систем. Точные кривые можно рассчитать, используя правило равенства времен на всех путях, ведущих в точку фокуса, и требуя, чтобы время прохождения на всех соседних путях было большим.

В следующей главе мы еще вернемся к фокусирующим оптическим системам, а теперь обсудим дальнейшее развитие теории. Когда предлагается новый физический принцип, такой, как принцип наименьшего времени, то нашей первой естественной реакцией могли бы быть слова: «Все это очень хорошо, восхитительно, но вопрос заключается в том, улучшает ли это вообще наше понимание физики?». На это можно ответить: «Да. Посмотрите сколько новых фактов мы теперь поняли!» А кто-то возразит: «Ну, в зеркалах я и так разбираюсь. Мне нужна такая кривая, чтобы каждая касательная к ней плоскость образовывала равные углы с двумя лучами света. Я могу рассчитать и линзу, потому что каждый падающий на нее луч отклоняется на угол, даваемый законом Снелла». Здесь очевидным образом содержание принципа наименьшего действия совпадает с законом равенства углов при отражении и пропорциональности синусов углов при преломлении. Тогда, может быть, это философский вопрос, а может быть, вопрос просто в том, какой путь красивее? Можно привести аргументы в пользу обеих точек зрения.

Читать дальше