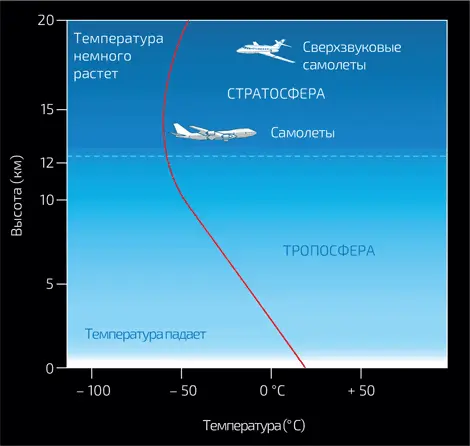

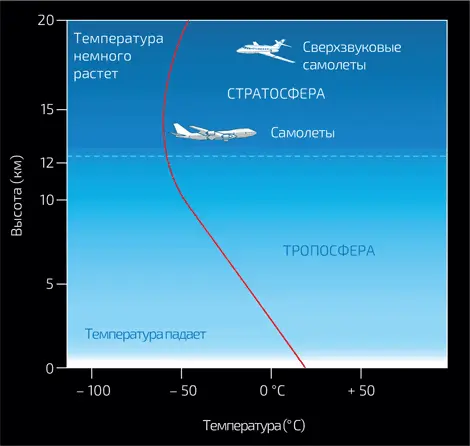

10. Изменение средней атмосферной температуры (красная линия) с высотой в самых низких слоях атмосферы. Тропосфера, которая простирается до дюжины километров над уровнем моря, – место наибольшей активности большинства погодных явлений

Круговорот воды в природе играет значительную роль в обмене тепловыми потоками на глобальном уровне. Воздух, который находится прямо над океанами, наполняется водяным паром посредством испарения. Охлаждение воздуха в результате восходящего движения приводит к конденсации водяного пара, в результате чего выделяется тепло (см. главу 15, «Что хуже: обвариться или ошпариться?»). Таким образом формируются облака, и составляющие их микрокапельки позднее прольются дождем, который охладит почву.

Теплообмен осуществляется и через океанские течения. Они играют в формировании климата менее очевидную роль, чем атмосфера, но хорошо известно, что в зависимости от долготы морские течения могут делать локальный климат теплым или холодным на одной и той же широте. Например, Гольфстрим значительно согревает побережье Западной Европы, климат которой более мягок, чем климат Восточной Канады. Эти потоки имеют глобальные масштабы и весьма стабильны.

Хотя конвекция является основным видом теплопередачи от верхней к нижней части тропосферы, не следует забывать и о важности излучения. Именно оно несет всю ответственность за переизлучение энергии в космос, а также за передачу части энергии из почвы или моря в нижние слои атмосферы.

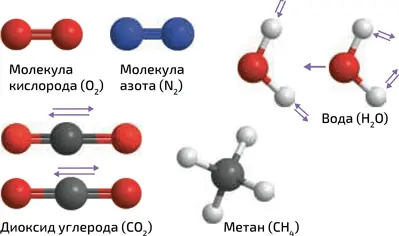

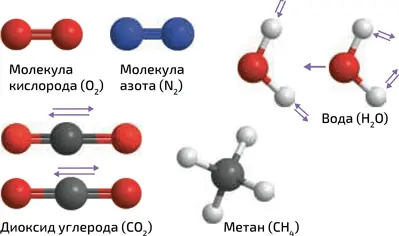

Участие разных молекул в парниковом эффекте

Атмосфера состоит преимущественно из молекул азота (около 78 % по объему) и кислорода (около 21 %). Вопреки предположению Фурье, инфракрасное излучение поглощают не эти газы. Поглощение происходит главным образом благодаря водяному пару H 2 O, углекислому газу CO 2 и метану CH 4 (эти так называемые парниковые молекулы составляют чуть более 1 % воздуха по массе), а также облакам. Уже в середине XIX века Джон Тиндаль (см. главу 6, «Физики-музыканты») понял, что инфракрасное излучение молекулами кислорода и азота не поглощается.

Испускание (или поглощение) электромагнитного излучения молекулой обусловлено колебаниями отрицательных электрических зарядов относительно положительных. В видимой области эти колебания определяются переходами между электронными энергетическими уровнями. В инфракрасном диапазоне колеблются параметры химических связей между атомами: длина связи (межъядерное расстояние между химически связанными атомами) или угол между двумя связями колеблются вокруг их среднего значения. Таким образом, молекулу воды можно рассматривать как отрицательно заряженный атом кислорода, колеблющийся относительно положительно заряженных атомов водорода (эти заряды появляются из-за разницы электроотрицательности между атомами кислорода и водорода, см. главу 16, «Скин-эффект и сырой окорок»). Точно так же молекулу углекислого газа можно представить как положительно заряженный атом углерода, колеблющийся относительно отрицательно заряженных атомов кислорода. Когда такие молекулы возбуждены, они перестают быть симметричными, что приводит к смещению отрицательных электрических зарядов относительно положительных (илл. 11). С другой стороны, когда возбуждена молекула кислорода или азота, то ее центр симметрии, который также является центром тяжести положительных и отрицательных зарядов, остается на месте. Последнее обстоятельство делает невозможным поглощение и испускание этими двумя молекулами инфракрасного излучения.

11. Некоторые из молекул, составляющих атмосферу. Молекула кислорода O 2 симметрична и сохраняет эту симметрию при колебаниях. Она не может поглощать или излучать инфракрасное излучение. То же касается и молекулы азота N 2 . Молекула воды асимметрична, и ее колебания изменяют место положительных и отрицательных электрических зарядов относительно друг друга, что позволяет ей поглощать и излучать инфракрасное излучение. Молекулы углекислого газа и метана в среднем симметричны, но колебания разрушают эту симметрию, позволяя испускать и поглощать инфракрасное излучение

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/434478/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres-thumb.webp)