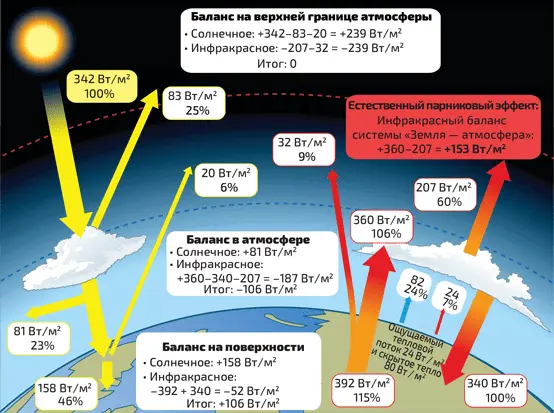

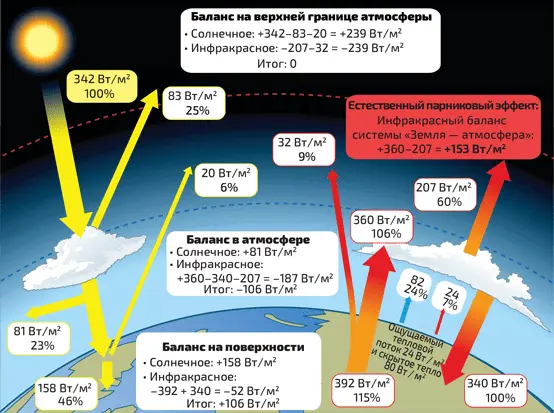

7. Радиационный баланс теплообмена на земной поверхности и в атмосфере Земли. Тепло, исходящее от Солнца, частично отражается, частично рассеивается, частично поглощается, а затем повторно излучается после различных процессов. (R. Delmas et al., Atmosphère, océan et climat , Belin 2012)

Конвекционный нагрев атмосферы Земли

Мы говорили выше о том, что температура поверхности Земли определяется балансом между энергией, получаемой от Солнца, и энергией, излучаемой в космос. Последняя частично определяется излучением почвы, но в значительной степени – излучением атмосферы. В зависимости от длины волны максимум этого излучения приходится на разные высоты. Поэтому нам важно понять структуру атмосферы.

Атмосферное давление P уменьшается с ростом высоты z , так как сила, с которой атмосфера давит на выбранную поверхность, определяется весом находящегося над ней столба воздуха. Условие механического равновесия требует выполнения равенства d P /d z = –ρ g , где g – ускорение силы тяжести и ρ – плотность воздуха. Последняя, согласно закону Гей-Люссака, пропорциональна отношению P / T , где T – абсолютная температура. Таким образом, давление в предположении постоянства температуры атмосферы падает с увеличением высоты экспоненциально. Грубая оценка приводит к падению давления вдвое при увеличении высоты на 6000 м. Однако давление на любой высоте может меняться на несколько процентов в разные дни, а давление на уровне моря варьирует от одной точки к другой по отношению к «нормальному давлению» 101,3 кПа даже в одно и то же время. Почему любое понижение давления не компенсируется сразу же перемещением воздуха из зон более высокого давления? Дело в том, что такой компенсации часто противодействует вращение Земли, и сила Кориолиса (см. главу 4, «Сила Кориолиса»), а также другие процессы иногда могут стабилизировать зоны высокого или низкого давления на протяжении нескольких недель.

Кроме того, следует принимать во внимание, что в нижних слоях атмосферы температура, как правило, падает с ростом высоты. Причина этого явления заключается в том, что солнечное тепло в основном накапливается у поверхности Земли, откуда оно затем перераспределяется по толще атмосферы. Это перераспределение происходит частично путем излучения, но преимущественно посредством конвекции (илл. 8): находящийся у поверхности Земли горячий воздух поднимается вверх, в то время как более холодный опускается вниз.

8. Демонстрация конвекции путем нагрева емкости с водой. Вода на дне емкости нагревается и поднимается, создавая в емкости циркуляцию

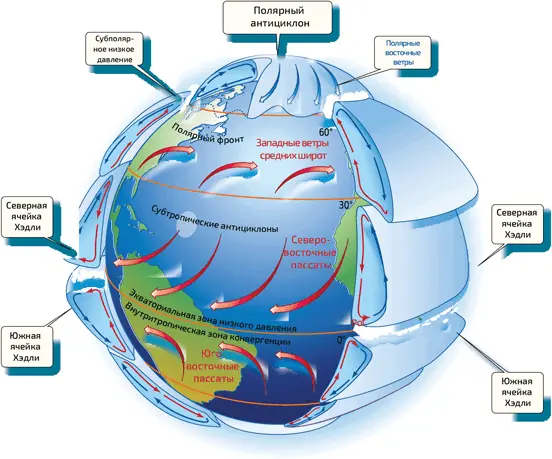

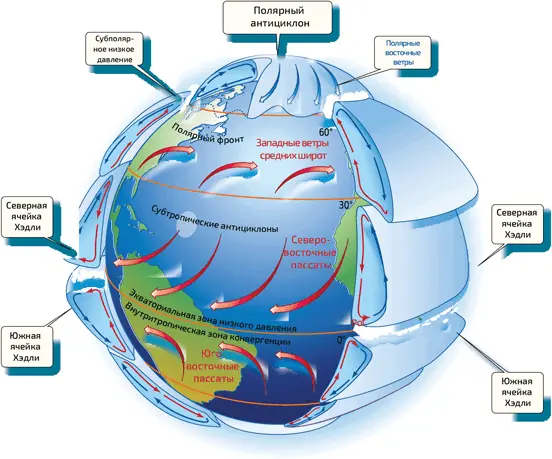

Конвекция вовлекает в движение значительные воздушные массы, иногда даже в глобальном масштабе (илл. 9). Поднимающиеся тепловые массы доходят до областей с более низким давлением, и их объем увеличивается. Это увеличение объема в соответствии с законами термодинамики предполагает охлаждение (поскольку воздух является плохим проводником тепла, то его расширение адиабатично, см. главу 13, врезку «Передача тепла от холодного источника горячему»; именно расширение газов является одним из классических процессов охлаждения). Параметры такого охлаждения нетрудно рассчитать для сухого воздуха: при увеличении высоты на один километр его температура уменьшается на 6,5 °C. Однако понижение температуры с набором высоты не является абсолютным законом: она изменяется локально в зависимости от различных параметров. И главное, температура снижается только до высоты около 11 к м, где она составляет в среднем –56 °C. При дальнейшем наборе высоты (илл. 10) температура повышается! Это связано с тем, что конвекционные движения затрагивают лишь часть атмосферы, называемую тропосферой, которая находится ниже этой высоты. Выше находится стратосфера, где нагревание обеспечивается уже не Землей, а непосредственно Солнцем. Его ультрафиолетовые лучи поддерживают температуру около 0 °C на высоте в 50 км. Механизм выделения тепла здесь заключается в поглощении ультрафиолета кислородом O 2 , в результате чего образуется озон O 3 и выделяется тепло.

9. Основные конвективные движения воздуха в атмосфере и циркуляция ветров. Характерными являются воздушные потоки вблизи экватора с образованием так называемых конвекционных ячеек Хэдли. Именно они в совокупности с силой Кориолиса являются причиной формирования пассатов – ветров, которые систематически дуют с востока на запад (см. главу 4, «Метеорологические проявления силы Кориолиса»)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/434478/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres-thumb.webp)