Почему же не удался опыт Фарадея? Прежде всего потому, что вода Темзы оказалась не таким уж хорошим проводником электричества. Были, конечно, и другие причины – очень уж мала напряженность магнитного поля Земли.

Но до практического использования магнитогидродинамических (сокращенно – МГД) генераторов было еще далеко.

Правда, в 1907—1910 гг. были выданы первые патенты на использование МГД-генерирования электричества с применением ионизированного газа вместо жидкости. Это большой шаг вперед, ведь ионизированный газ, обычно нагретый до температуры 2 500 – 3 000 °C – широко распространенные продукты сгорания многих топлив. Стало быть, появлялась надежда непосредственного преобразования теплоты сгорания топлива в электричество, без сложных машин со многими движущимися частями. Но дальше патентов дело не пошло – ученые не вполне представляли себе происходящие процессы, да и материалов, способных работать в газовой среде при температуре 2 500 – 3 000 °C, тогда не было.

Но вот в 1944 г. шведский ученый Ганнес Альвен, изучая поведение космической, заполняющей межзвездное пространство плазмы в магнитном поле, вывел основные законы новой науки – магнитной гидродинамики. И космическая наука тотчас же была освоена на Земле и использована для создания работоспособных МГД генераторов.

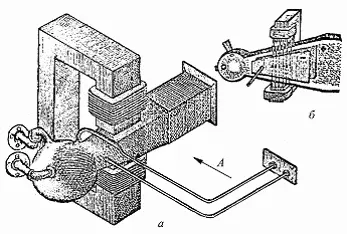

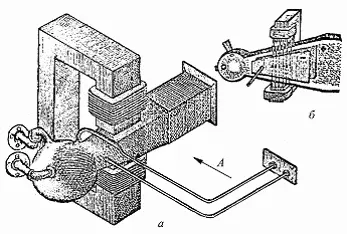

С первого взгляда эти генераторы устроены достаточно просто. В камере сгорания сжигается топливо, и в сопле, похожем на ракетное, продукты сгорания (газы), расширяясь, увеличивают свою скорость до сверхзвуковой. Это сопло находится между полюсами сильного электромагнита, а внутри сопла, на пути раскаленных газов, установлены электроды (рис. 377).

Рис. 377. Схема МГД генератора: а – общий вид; б – вид по стрелке А

Магнитное поле «сортирует» отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные ионы газа, направляя их по разным траекториям. Эти потоки заряженных частиц вызывают появление электрических зарядов на соответствующих электродах, а если их соединить, то и электрический ток.

Действительно, в МГД генераторе нет движущихся частей, если, конечно, сам газ не считать частью машины. Но узких мест тоже немало.

Прежде всего газ, нагретый даже до 2 500 °C – это еще низкотемпературная плазма. Он полностью ионизируется при температурах примерно вчетверо больших. Эта плазма проводит ток в миллиарды раз хуже, чем медь, и даже хуже, чем вода в Ла-Манше. Но эта трудность оказалась преодолимой с помощью присадок из щелочных металлов, прежде всего калия. В раскаленный газ вносят немного, около 1 % калия в виде его дешевого соединения – поташа, и в десятки тысяч раз увеличивают электропроводность плазмы.

Далее. Ведь стенки сопла, а главное, электрода, должны длительно работать при 2 500 – 3 000 °C, а электроды, кроме того, еще и хорошо проводить электрический ток. Материалов, способных длительно противостоять таким температурам, да еще в присутствии агрессивных паров калия, пока не создано.

Чем же так привлекательны МГД генераторы, если при их создании идут на заведомые трудности? Оказывается, высоким коэффициентом полезного действия. Повышение КПД тепловых электростанций хотя бы на 1 % – это целое событие. Для более экономичной работы тепловых машин нужно в первую очередь повышать температуру рабочего тела: в современных тепловых электростанциях им является пар. Но она и так уже велика – около 700 °C, и каждый лишний градус дается отчаянным трудом. Еще бы – лопатки и диски паровых турбин, готовых разорваться от собственного вращения, нагревают до 700 °C. От этого их прочность отнюдь не увеличивается. А создание еще более жаропрочных материалов очень и очень сложно. Поэтому максимальный КПД тепловых электростанций сейчас всего 45—47 %. Повышение же температуры рабочего тела (газа) до 2 500 – 3 000 °C обеспечит рост КПД не менее чем на 20 %. Это революция в энергетике! Есть за что бороться, ради чего создавать жаростойкие материалы для стенок сопла и электродов!

В завершение любого дела принято подводить итоги и делать выводы.

По прочтении этой книги читатель, возможно, узнал кое-что новое и любопытное о физике и некоторых ее технических приложениях, заинтересовался каким-нибудь из ее разделов и решил изучить его глубже – одним словом, поближе познакомиться с физикой.

А выводы – их можно сделать много. Но автор полагает, что главных выводов три.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу