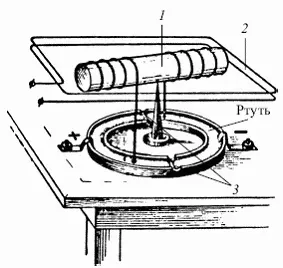

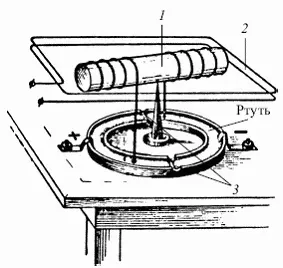

Если электромагнит Едлика при подаче в него тока уже находился в таком положении, ничего не изменится – он только еще более утвердится в таком положении, и сдвинуть его с места будет трудно. Но если электромагнит находился в произвольном положении, то при подаче в него тока он развернется, чтобы занять устойчивое – от полюса к полюсу – положение. Однако чашечки со ртутью расположены так, что, подойдя к своему устойчивому положению, электромагнит оказывался переключенным. Концы обмоток перескакивали в другие чашечки, полюса электромагнита менялись местами, и, проскочив по инерции устойчивое положение, он снова стремился занять его, но уже новое, под углом 180° к предыдущему. При подходе к этому новому устойчивому положению, все повторялось, и электромагнит постоянно вращался (рис. 369).

Рис. 369. «Самовращатель» А. Едлика:

1 – электромагнит; 2 – обмотка; 3 – изоляция

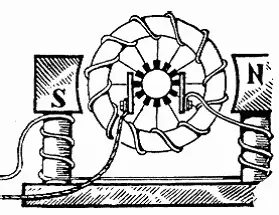

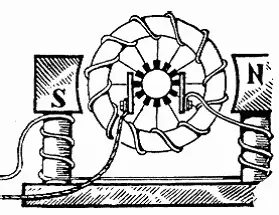

В дальнейшем ртутные полукольца были заменены медными пластинами, концы обмоток несли на себе графитовые контакты – щетки, но принцип действия электромотора остался тем же. Разве только число полюсов вращающегося электромагнита – якоря или ротора – увеличили, увеличилось и число медных пластин на концах обмоток, и их стали объединять в коллектор. Две пластины на коллекторе остались разве только у самых маломощных моторчиков для игрушек или моделей. Потом постоянные магниты на неподвижной части электромотора – статоре – заменили на электромагниты и получили почти то, что мы видим в электромашинах сегодня. На некоторых из машин постоянного тока, правда, остались постоянные магниты – где для простоты, где для экономичности – их ведь не надо питать током (рис. 370).

Рис. 370. Схема работы электромашины постоянного тока

Если мы подаем в такую электромашину ток, ротор или якорь начинает вращаться, передавая вращение валу. Если мы сами вращаем вал электромашины, то можем снимать со щеток или с обмоток статора ток. Не все электромашины одинаково хорошо работают в режимах как электромотора, так и генератора. Например, автомобильный стартер для запуска двигателя – типичный электромотор, но он никуда не годится как генератор. А современный автомобильный генератор – такой же негодный электромотор. Но есть электромашины, одинаково хорошо работающие и как мотор, и как генератор, их называют обратимыми.

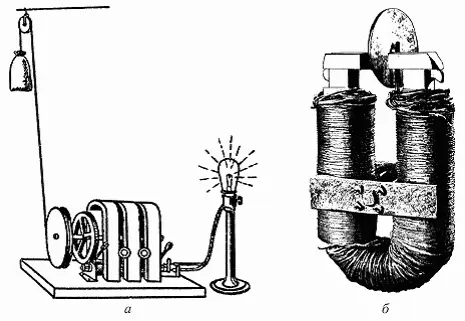

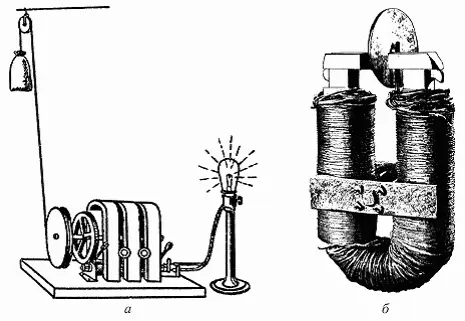

Чаще всего такими бывают электромашины постоянного тока. Подключим небольшой электромоторчик с постоянным магнитом, хотя бы от детской электрифицированной игрушки, к батарейке. Его ротор станет вращаться, совершая работу, например поднимая груз. А теперь подсоединим к моторчику вместо батарейки лампочку от карманного фонаря и отпустим груз падать. Падая, груз вращает ротор моторчика, ставшего на время генератором, и лампочка зажигается (рис. 371, а). В этом опыте проявилось свойство обратимости электрических машин. Это свойство достаточно широко используется в технике, в частности при накоплении и выделении энергии, ее рекуперации.

Рис. 371. Преобразование механической энергии в электрическую с помощью электрогенератора (а) и первый генератор Фарадея (б)

Электромашины, как моторы, так и генераторы, пригодные для практического использования, появились сразу же после открытия Фарадея (рис. 371, б). Причем создание первого генератора практически современного типа, связано с событием, скорее похожим на легенду, чем на быль. Но тем не менее случай этот был в действительности.

Через несколько недель после открытия явления электромагнитной индукции некто принес в патентное бюро конструкцию генератора с постоянными магнитами, подписавшись лишь инициалами П. М. Для того времени конструкция эта была неожиданной и новой. Ведь первые электромашины старались делать похожими на паровые машины – с коромыслами, золотниками, кривошипами и шатунами. Но конструкция машины П. М., ее основные черты, по отзыву академика М. П. Костенко, «…были настолько правильны, что на много лет определили конструкции машин позднейших изобретателей». К сожалению, так и не удалось установить личность этого таинственного П. М.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу