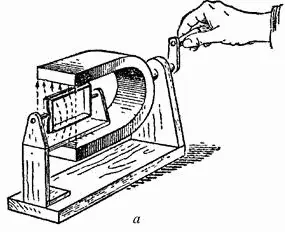

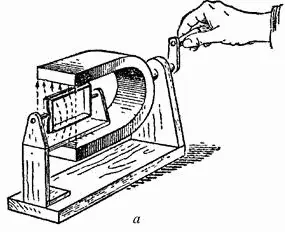

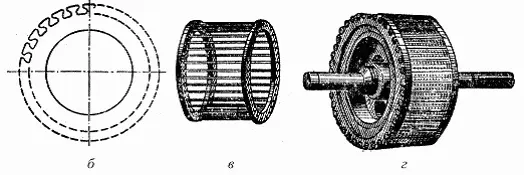

Рис. 375. Ротор асинхронного двигателя: а – принцип действия; б – тело ротора; в – беличье колесо; г – ротор в сборе

Итак, вращающееся магнитное поле неподвижных катушек-статора мотора начинает индуцировать электричество в обмотках или стержнях неподвижного ротора, превращая их в электромагниты. Те, в свою очередь, ведут себя так, как и положено вести себя магниту-ротору, – он увлекается магнитным полем статора и начинает вращаться.

Вот тут-то и видна разница между синхронным и асинхронным моторами. Если в первом магнит-ротор точно повторяет вращение магнитного поля, то во втором такое повторение в принципе невозможно. Если ротор с обмотками станет вращаться с той же скоростью, что и магнитное поле, то наступит момент, когда в обмотках уже не будет индуктироваться ток, так как не будет относительного движения магнитного поля и обмоток. Ротор тогда, полностью размагнитившись, начинает отставать от вращающегося магнитного поля, но не тут-то было. При отставании снова начинается относительное вращение ротора и поля, снова ротор становится магнитом и снова начинает догонять магнитное поле.

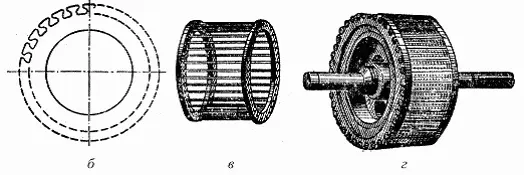

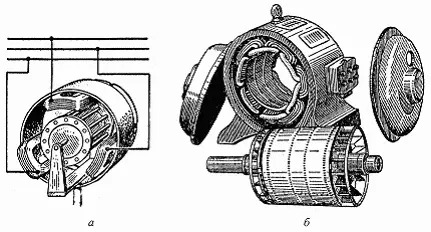

В результате ротор асинхронного мотора всегда отстает от вращающегося магнитного поля, и это отставание тем больше, чем больше сопротивление вращению ротора. А в целом это отставание невелико и для короткозамкнутых моторов не превышает нескольких процентов. Схема подключения в сеть и основные детали асинхронного электродвигателя показаны на рис. 376.

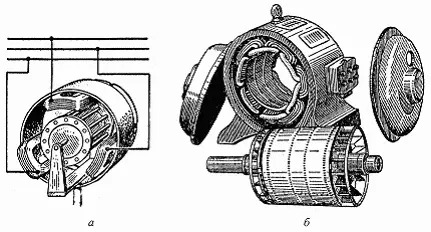

Рис. 376. Схема включения трехфазного электродвигателя в сеть (а) и основные детали этого электродвигателя (б)

Статор может быть и цилиндрическим, и кольцевым. Можно «разрезать» беличье колесо, выпрямить его, расположив вдоль прямой, совсем как рельсы со шпалами. Шпалы в этом случае будут играть роль стержней, а рельсы – замыкающих их колец. Поставим на эти рельсы тележку, в которой установим катушки точно так же разрезанного и выпрямленного статора. Пустим ток в катушки статора, и получим уже не вращающееся, а бегущее магнитное поле, которое будет стремиться сдвинуть вперед или назад шпалы-стержни выпрямленного ротора. А так как сдвинуть путь всегда труднее, чем поехать самому по этому пути, то тележка с катушками поедет по пути, движимая бегущим магнитным полем.

Так был создан линейный электродвигатель, получивший большое распространение сейчас и очень перспективный для будущего – ведь все поезда на магнитной подвеске приводятся в движение именно линейными электродвигателями, и так предполагается в будущем. Линейные электродвигатели движут скоростные лифты небоскребов, точные механизмы перемещения станков, разгоняют самолеты для их ускоренного запуска с кораблей-авианосцев.

Электричество – без машин?

Оказывается, для выработок электроэнергии совсем не обязательны электромашины. И, как почти всегда в электротехнике, все начиналось с Фарадея…

В один из дней 1832 г. лондонцы, оказавшиеся на мосту Ватерлоо, были заинтересованы необычным зрелищем. Группа людей, среди которых можно было увидеть знаменитого физика Фа-радея, занималась тем, что погружала в воду Темзы два медных листа, подключенных проводами к гальванометру. Прибор стоял на столике посреди моста, а возле него находился сам ученый, отдававший распоряжения своим помощникам. Фарадей считал, что если воды реки, текущей с запада на восток, пересекают, хотя бы частично, магнитное поле Земли, то они подобны проводникам, пересекающим магнитное поле магнита. А в этом случае, как доказал сам Фарадей, в проводнике возникает электрический ток. Медные листы, между которыми, как между металлическими берегами, текла вода Темзы, должны были соединить эти водяные проводники с гальванометром, и передать на него возникающий ток.

Однако, увы, опыт не удался. Тем не менее 1832 г., когда Фарадей задумал и обосновал этот опыт, с полным основанием можно считать годом рождения магнитогидродинамического генератора. Название этого генератора состоит из трех слов – магнит, гидро (вода) и динамика (движение) – и означает получение электричества при движении воды в магнитном поле.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу