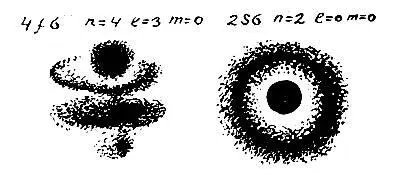

Форма атома 4

Поставим мысленный опыт по определению формы атома водорода. Возьмем, как и прежде, «электронную пушку», но теперь будем обстреливать из нее не фольгу, а отдельно взятый атом водорода. Что мы при этом должны увидеть?

Большинство электронов «прошьет» атом водорода, как снаряд рыхлое облако, не свернув с пути. Но, наконец, один из них, столкнувшись с электроном атома, вырвет его оттуда и при этом сам изменит направление своего движения. Теперь позади атома мы увидим не один, а два электрона: один — из «пушки», другой — из атома. Допустим, что мы так точно измерили их пути, что можем восстановить точку их встречи в атоме. Можем ли мы на этом основании утверждать, что электрон в атоме водорода находился именно в этой точке?

Нет, не можем. Мы не в состоянии даже проверить свое допущение, поскольку атома водорода больше не существует — наше измерение его разрушило.

Этой беде, однако, легко помочь: все атомы водорода неразличимы, и, чтобы повторить опыт, можно взять любой из них. Повторный опыт нас разочарует: мы обнаружим электрон в атоме совсем не там, где ожидали найти его на основании первого измерения.

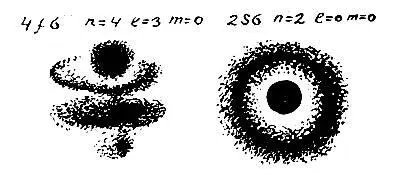

Третье, пятое, десятое измерения только укрепят нашу уверенность в том, что электрон в атоме не имеет определенного положения: каждый раз мы будем его находить в новом месте. Но если мы возьмем очень много атомов, проведем очень много измерений и при этом всякий раз будем отмечать точкой место электрона в атоме, найденное в каждом отдельном опыте, то в конце концов мы с удивлением обнаружим, что точки эти расположены не беспорядочно, а группируются в уже знакомые нам фигуры, которые мы раньше вычислили из уравнения Шредингера.

Из опытов по дифракции электронов мы уже знаем, как объяснить этот факт. В самом деле, тогда мы не знали, в какое место фотопластинки попадет электрон, теперь мы не знаем, в каком месте атома мы его найдем. Как и прежде, сейчас мы можем указать только вероятность обнаружения электрона в каком-то определенном месте атома.

В одной точке атома эта вероятность больше, в другой — меньше, но в целом распределение вероятностей образует закономерный силуэт, который мы и принимаем за форму атома.

Ничего другого нам не остается. Можно, конечно, возразить, что это не отдельный атом, а некий обобщенный образ многих атомов. Но это будет слабый аргумент: ведь все атомы в одном и том же квантовом состоянии неразличимы между собой. Поэтому точечные картинки, полученные в опыте по рассеянию электронов на многих , но одинаковых атомах, определяют одновременно форму и обобщенного атома, и одного отдельно взятого атома.

Здесь, как и всегда, где работают законы случая, необходимо учитывать их особенности. Для каждого отдельного атома функция ρ(x) указывает лишь распределение вероятностей найти электрон в точке х атома. Именно в этом смысле можно говорить о «вероятной форме отдельного атома». Но картина эта достоверна, поскольку она совершенно однозначна для любой совокупности одинаковых атомов.

Наша теперешняя картина атома бесконечно далека от представлений Демокрита. В сущности, от его представлений почти ничего не осталось.

Но плодотворные заблуждения всегда лучше, чем бесплодная непогрешимость. Не будь их, Колумб никогда бы не открыл Америку.

Сейчас мы достигли предела, который вообще доступен тем, кто пытается проникнуть в глубь атома без формул и уравнений. Тем не менее образ , который мы для себя сформировали, верен во всех деталях. Не пользуясь «математической кухней» квантовой механики, мы не сможем предсказать ни одного атомного явления, однако объяснить кое-что мы теперь в состоянии, если будем использовать новый образ атома грамотно и помнить о его происхождении.

ВЕРОЯТНОСТЬ И СПЕКТРЫ АТОМОВ

Не только форма атома, но и все процессы в нем подчиняются законам теории вероятностей. Имея дело с отдельным атомом, никогда нельзя сказать наверняка, где находится его электрон, куда он попадет в следующий момент и что произойдет при этом с самим атомом.

Однако уравнения квантовой механики всегда позволяют вычислить вероятности всех этих процессов. Вероятностные предсказания можно потом проверить и убедиться, что они достоверны, если провести достаточно много одинаковых испытаний. Даже такие люди, как Резерфорд, далеко не сразу поняли эту особенность атомных процессов.

Читать дальше