Теперь, пожалуй, ясно: для того чтобы «продавить» участок дислокационной линии в зазоре между двумя неподвижными стопорами, расстояние между которыми l , нужно преодолеть некоторое максимальное, создаваемое дислокацией, напряжение σ mах . Расчет показывает, что σ mах определяется формулой

σ mах = 2 Gb/l ,

подобной той, которая определяет Р тах для мыльного пузыря. Дело в том, что α— величина поверхностного натяжения пленки, а Gb — величина, пропорциональная линейному натяжению дислокационной линии. Так как G ≈ 10 12дин/см 2, b ≈ 3 . 10 -8см, то при l ≈ 10 -4см оказывается σ mах ≈ 6 . 10 8дин/см 2. То есть для того, чтобы заставить дислокацию двигаться, надо приложить к ней очень большие напряжения. То же другими словами: если росинки-стопоры расположены вдоль дислокации и если к дислокации приложено напряжение σ< σ mах , она окажется неподвижной. Очень важное заключение! Композиторам сплавов оно подсказывает отличную идею: если хочешь воспрепятствовать пластичности кристалла, введи в него такую примесь, которая в виде росинок осядет вдоль дислокаций и застопорит их. Хочешь добиться сопротивляемости кристалла деформированию вплоть до высоких напряжений, посади на дислокации стопоры-росинки почаще. Оставим в стороне вопрос о том, как эти идеи осуществить в конкретной ситуации. «Как» — это вопрос очень конкретный. Его решают технологи применительно к конкретным сплавам. А вот общая идея застопорить дислокации выделениями — это то, что заслужило внимание и ученых, и технологов всех рангов.

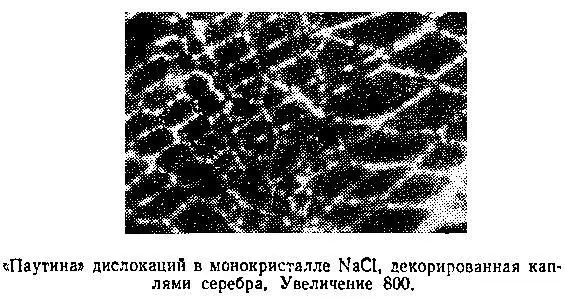

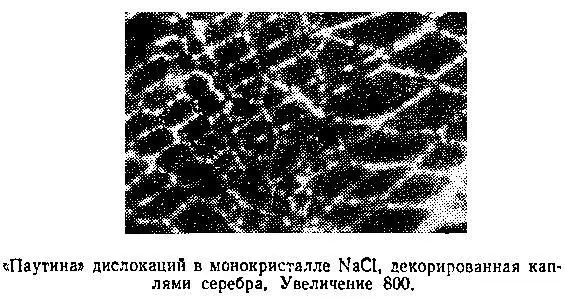

Возможность осадить «росу» вдоль дислокационной линии нашла себе еще одно применение. Хочется сказать: красивое применение. Вспомните: перед восходом солнца паутина, усеянная росой, видна значительно отчетливей, чем после того, когда солнечные лучи испарят росинки. Капельки росы декорируют невидимые волоски паутины, и они становятся видимыми. Потеряв росинки, нити паутины как бы исчезают.

В прозрачных кристаллах можно сделать видимыми дислокационные линии, если их продекорировать посторонними частицами. Отлично это, в частности, получается, если вдоль дислокаций в кристалле NаСl осадить частицы серебра.

Для этого очерка я подобрал фотографию, на которой видны дислокации, продекорированные серебром. Для полноты аналогии выбран такой участок кристалла, где дислокационные линии образуют зримое подобие паутины.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ВЕТРЕ

Еще раз к электронному ветру мы обратимся в связи с тем, что в ходе нашего повествования в кристалле поселились дислокации. Электронный ветер, обдувая дислокацию, будет действовать на нее с некоторой силой, которая может оказаться совсем немалой, достаточной для того, чтобы повлиять на движение дислокации.

В этом очерке мы преследуем две цели. Во-первых, хотим оценить величину силы F → , с которой электронный ветер «дует» на дислокацию единичной длины, и, во-вторых, обсудить эксперимент, в котором, по-моему, вполне убедительно показана реальность этой силы.

Вначале оценим силу F → . Для того чтобы это сделать, нужно представить себе, каким препятствием для движущихся электронов является дислокация. Задачу о взаимодействии между электронами и дислокацией теоретики решают, пользуясь сложным арсеналом средств теоретической физики. Мы же, упрощая реальную ситуацию, сочтем, что в механизме рассеяния электронов линия дислокации единичной длины с вектором Бюргерса b эквивалентна пластиночке шириной b см и длиной в 1 см, т. е. площадью S = b см . 1см = b см 2. Такое приближение приходит в голову и кажется разумным потому, что на расстоянии ≈ b от плоскости скольжения расположение атомов в кристалле «забывает» о том, что в нем содержатся дислокации. Сочтем также, что те электроны, которые сталкиваются с пластинкой, подменяющей дислокацию, будут полностью передавать ей свой импульс, т. е. оказывать на пластинку давление

Читать дальше