Все такие двигатели можно разделить на две группы, отличающиеся видом груза — рабочего тела, К первой группе относятся те, в которых используются грузы из твердого материала (назовем их условно «твердотельными»), ко второй — те, в которых грузом служат жидкости (назовем их «жидкостными»). Количество разных вариантов ppm в обеих группах огромно. Описывать их здесь нет смысла, так как это уже сделано многими авторами [2.1-2.6].

Мы ограничимся лишь несколькими образцами, на примере которых можно проследить их эволюцию и ход дискуссий о возможности получения работы.

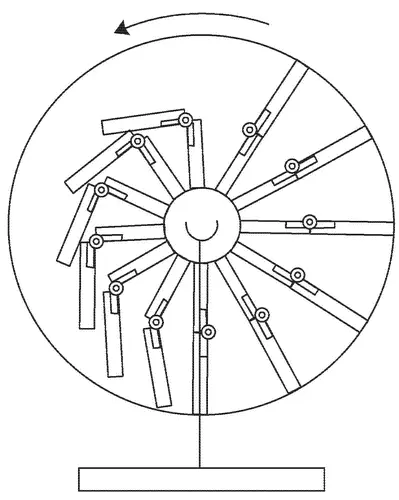

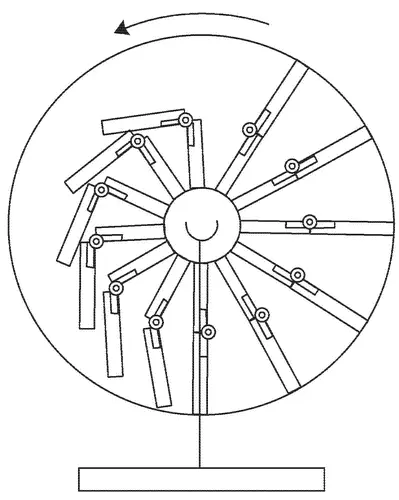

Начнем с твердотельных двигателей. Примерами могут служить три варианта ppm, разработанные в разное время и в разных местах. Итальянский инженер Мариано ди Жакопо из Сиены (недалеко от Флоренции) в рукописи, датируемой 1438 г., описал двигатель, повторяющий по существу идею д'Оннекура, однако здесь дана уже четкая конструктивная проработка (рис. 1.5). Грузы, представляющие собой толстые прямоугольные пластины, закреплены так, что могут откидываться только в одну сторону. Число их нечетно; поэтому слева при любом положении колеса всегда будет больше пластин, чем справа (в данном случае 6 против 5). Это и должно вызвать непрерывное вращение колеса в направлении против часовой стрелки.

Рис. 1.5. Двигатель Мариано ди Жакопо

Англичанин Эдуард Соммерсет, тоже разработавший механический ppm в виде колеса с твердыми грузами и в 1620 г. построивший его, принадлежал, в отличие от своих предшественников, к самым аристократическим кругам общества. Он носил титул маркиза Вустерширского и был придворным короля Карла I. Это не мешало ему серьезно заниматься механикой и разными техническими проектами. Эксперимент по созданию двигателя был поставлен с размахом. Мастера изготовили колесо диаметром 14 футов (около 4 м); по его периметру были размещены 14 грузов по 50 фунтов (около 25 кг) каждый. Испытание машины в лондонском Тауэре прошло с блеском и вызвало восторг у присутствующих, среди которых были такие авторитеты, как сам король, герцог Ричмондский и герцог Гамильтон, К сожалению, чертежи этого ppm до нас не дошли, так же как и технический отчет об этом испытании; поэтому установить, как оно проходило по существу, нельзя. Известно только, что в дальнейшем маркиз этим двигателем больше не занимался, а перешел к другим проектам.

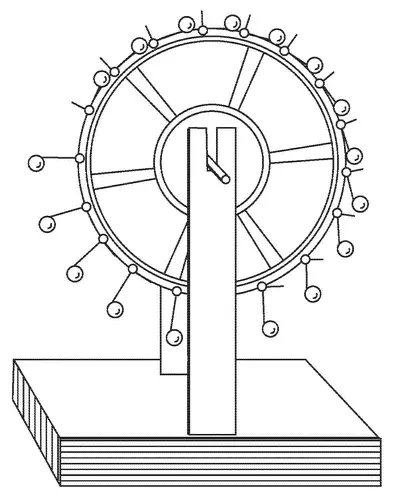

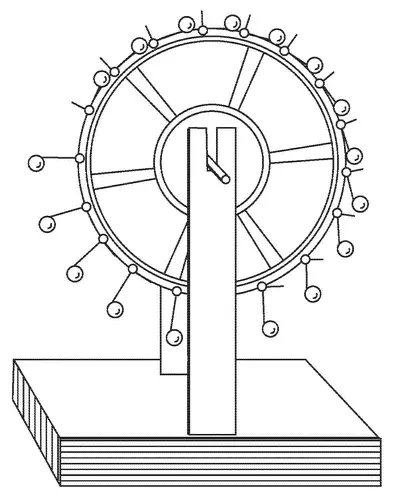

Александро Капра из Кремоны (Италия) описал еще один вариант ppm в виде колеса с грузами. Из рис. 1.6 видно, что двигатель представлял собой колесо с 18 расположенными по окружности равными грузами. Каждый рычаг, на котором закреплен груз, снабжен опорной деталью, установленной под углом 90° к рычагу. Поэтому грузы на левой стороне колеса, находящиеся по горизонтали на большем расстоянии от оси, чем справа, должны всегда поворачивать его по часовой стрелке и заставлять непрерывно вращаться.

Рис. 1.6. Двигатель Александро Капра

Заманчивая идея использовать силу тяжести для создания простого и надежного двигателя оказалась чрезвычайно живучей. Может показаться невероятным, но она не потеряла привлекательности для изобретателей и благополучно дожила до XX века. Как пример, можно привести такой «двигатель, использующий силу тяжести», запатентованный во Франции в 1972 г. неким Ж. Леландэ (патент № 2.102.884, класс F 03, 3/00). Его изобретение не только по идее, но и по конструкции точно повторяет «двигатель» Александре Капра, показанный на рис. 1.6. Разница состоит только в том, что грузы представляют собой не шары, а прямоугольные бруски, и подвешены не прямо к колесу, а на висящей на нем цепи.

В официальном описании изобретения сказано «двигатель вырабатывает энергию… снимаемую с его оси без всякого расхода топлива или толчка извне… Автоматическая система «цепь-грузы» надета на зубчатое колесо, вращающееся в подшипнике»… Описание заканчивается так. «Энергия, вырабатываемая патентуемым двигателем, может заменить дорогостоящую энергию, вырабатываемую сложными двигателями, использующими дорогое топливо, энергию тепловых и атомных электростанций, гидростанций». Из этого описания видно сразу, что изобретение сделано в наше просвещенное время, а не в каком-то мрачном средневековье, когда электростанций вообще не было!

Читать дальше