Рост городов [3] В Германии в течение XIII в. было основано около 400 городов; аналогичный процесс шел и в других странах Европы. В домонгольской Руси было так много городов, что скандинавы называли ее «Гардарик» — страна городов.

приводил к созданию крупных городских общин с самостоятельным управлением. Бюргерство, поддерживаемое королевской властью, укреплялось в борьбе с феодалами, и влияние его росло. Труд свободного ремесленника, практическое мастерство (art) стали, в отличие от античных времен, занятием, достойным уважения. Объединявшие ремесленников профессиональные корпорации — цехи были достаточно сильны, чтобы отстаивать интересы своих многочисленных членов. В Париже, например, по данным податной переписи 1291 г. было 4159 цеховых мастеров. В этих условиях мастера были заинтересованы в развитии техники и технологии своей области.

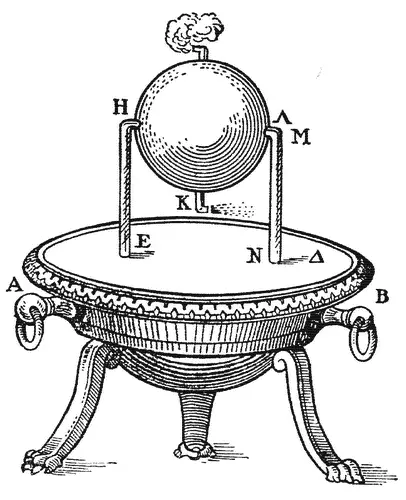

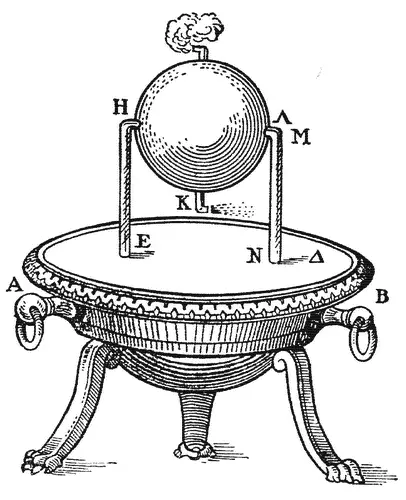

Рис. 1.1. «Эолопил Герона»

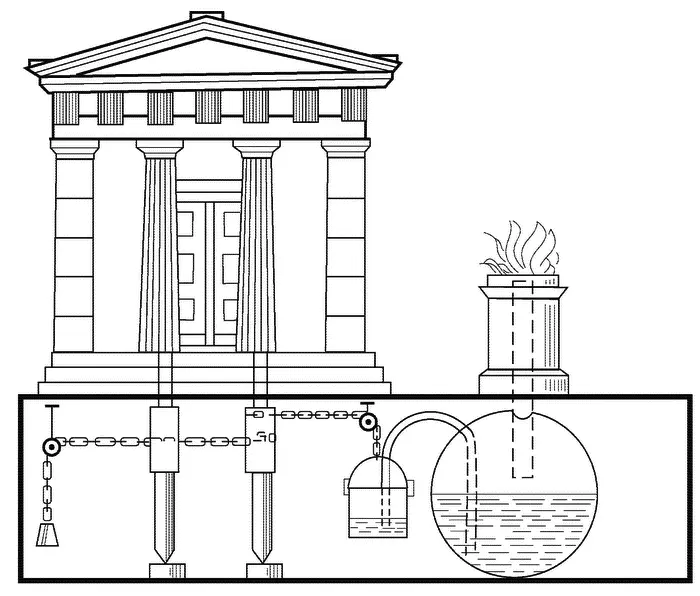

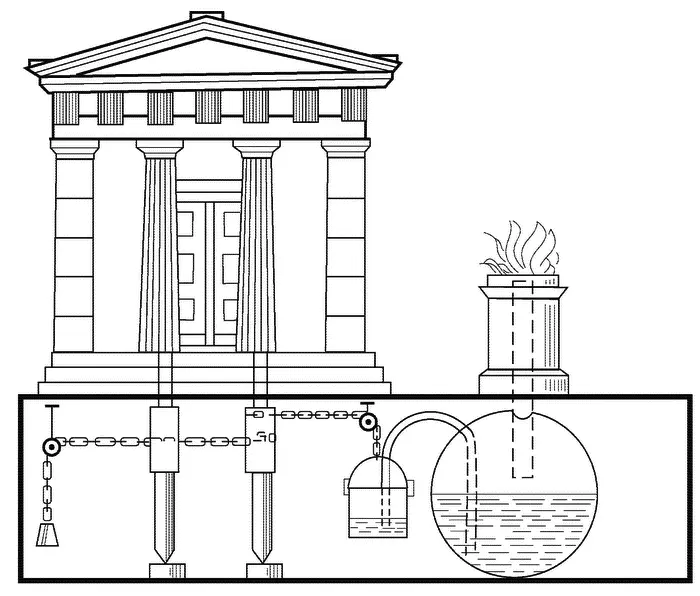

Рис. 1.2. Тепловой привод Герона для открывания дверей храма

Количественный и качественный рост ремесленного производства и торговли привел к тому, что средневековая Европа стала собирать и осваивать технические новинки и изобретения со всех стран: из Византии, арабских владений, Индии и даже Китая. Грамотность перестала быть только привилегией монахов — она широко распространяется среди городского населения (вспомним хотя бы средневековый Новгород). Наиболее «весомо и зримо» технический прогресс проявился в XIII в. в архитектуре и строительстве. Стремящаяся вверх каркасная ажурная готика требовала высокого инженерного искусства.

К XIII в. относится и открытие первых университетов (Кембридж — 1209, Падуя — 1222, Неаполь — 1224, Саламанка — 1227 г.), только Оксфорд был основан еще в 1167 г.

Список технических изобретений этого времени (как европейских, так и ввезенных извне и получивших распространение) достаточно солиден. Это усовершенствованный компас (в виде иглы), порох, бумага (ХП-ХШ вв.), механические часы, очки, стеклянные зеркала, литье чугуна, шлюзы на каналах, ахтерштевень (вертикальная стойка руля) и бушприт на мирских судах и даже соление сельди (XIII в.). В последующем все эти изобретения совершенствовались и распространялись. Это дало основание Д. Берналу сделать вывод о том, что «технические изменения происходили на протяжении всего средневековья, и они действительно представляют собой его наиболее значительный вклад в научную цивилизацию будущего» [1.9].

Как ни странно, находятся историки техники, разделяющие давно опровергнутые представления о средних веках как о «мрачном провале» истории человечества. Один из них написал так: «Мы можем смело опустить следующие полторы тысячи лет. Шестнадцатый век начал с того, на чем остановился первый» [1.16].

Мы не будем настолько «смелыми» и продолжим поучительное изучение средневековой техники, обратившись после обзора общей картины к той ее части, которая относится к perpetuum mobile.

1.2. Первые проекты механических, магнитных и гидравлических ppm

Сейчас трудно установить точно, когда, кем и где был предложен самый первый проект ppm. Есть данные о том, что в трактате великого индийского математика и астронома Бхаскара Ачарья (1114-1185 гг.) «Сиддханта Сиромани» (ок. 1150 г.) есть упоминание о ppm. Об этом же говорится в сочинении араба Фахра ад-дин-Ридваи бен Мохаммеда (ок. 1200 г.).

В Европе первые известия о ppm связаны с именем одного из выдающихся людей XIII в. — Виллара д'Оннекура — французского архитектора и инженера.

Как и большинство деятелей того времени, он занимался и интересовался многими делами; строительством соборов, созданием грузоподъемных сооружений, пилы с водяным приводом, военной стенобитной машины и даже… дрессировкой львов. Он оставил дошедшую до наших дней «Книгу рисунков» — альбом с записями и чертежами (ок. 1235-1240 г.), которая хранится в Парижской Национальной библиотеке. Для нас представляет интерес прежде всего то обстоятельство, что в этом альбоме приведены рисунок и описание первого из достоверно известных проектов perpetuum mobile.

Оригинальный чертеж автора показан на рис. 13а. Текст, относящийся к этому чертежу, гласит: «С некоторого времени мастера спорят, как можно было бы заставить колесо вращаться само собой. Эгого можно достигнугь посредством нечетного числа молоточков или ртути следующим образом» (следует рисунок).

Читать дальше