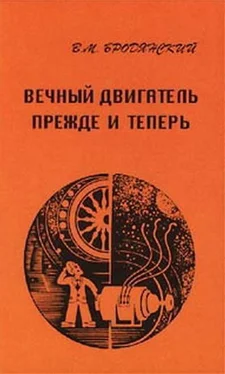

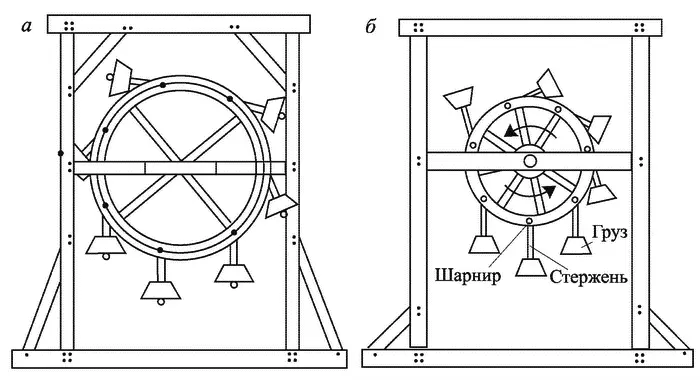

Рис. 1.3. Вечный двигатель Виллара д'Оннекура: а — оригинальный рисунок; б — модель

Д'Оннекур не пишет, сам он придумал двигатель или заимствовал эту идею у другого мастера. Да это и не так важно. Главное — существо дела. Обратим прежде всего внимание на то, что автор совершенно не сомневается, что заставить колесо вращаться само собой можно. Вопрос только в том, как это сделать! В тексте говорится о двух вариантах ppm — с молоточками и с ртутью. Начнем с первого. Из текста в сочетании с рисунком идею изобретения можно понять. Поскольку число молоточков на ободе колеса нечетное, всегда с одной стороны их будет больше, чем с другой. В данном случае слева будет четыре молоточка, а справа — три. Следовательно, левая сторона колеса будет тяжелее правой и колесо, естественно, повернется по направлению против часовой стрелки. Тогда следующий молоточек повернется в том же направлении и перекинется на левую сторону, снова обеспечивая ее перевес. Таким образом колесо будет постоянно вращаться.

Идея колеса с грузами или тяжелой жидкостью, неравномерно распределенными по окружности колеса, оказалась очень живучей. Она разрабатывалась в самых различных вариантах многими изобретателями в течение почти шести веков и породила целый ряд механических ppm.

Анализ этих двигателей мы проведем позже и рассмотрим их совместно, с общей позиции.

Обратимся ко второй, не менее интересной идее ppm, возникшей тоже в XIII в. и также породившей большую серию изобретений. Речь идет о магнитном ppm, предложенном Петром Пилигримом из Мерикура [4] Иногда его называют Петром Перегрином или по месту рождения Пьером де Мерикуром.

в 1269 г. В отличие от практика-инженера д'Оннекура Петр Пилигрим все же был больше «теоретиком», хотя занимался и экспериментами; поэтому его проект ppm, показанный на рис. 1.4, выглядит скорее как принципиальная схема, чем как чертеж.

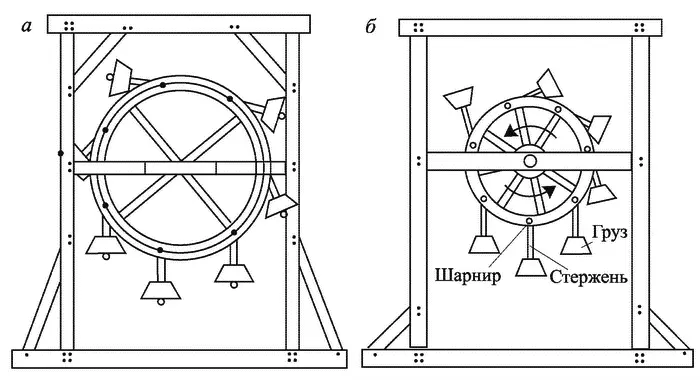

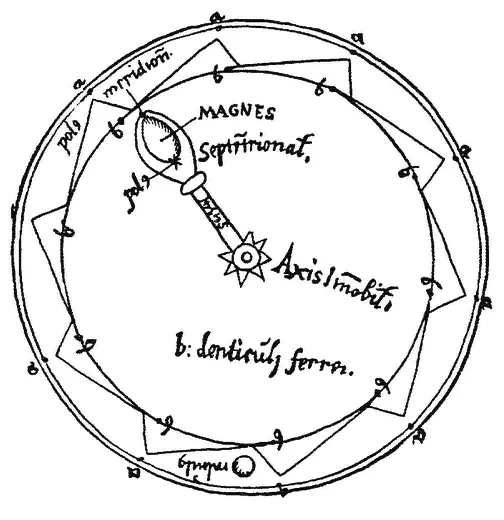

Рис. 1.4. Магнитный ppm Пьера де Мерикура

По мнению Петра, таинственные силы заставляющие магнит притягивать железо, родственны тем, которые заставляют небесные тела двигаться по круговым орбитам вокруг Земли [5] Напомним, что в то время господствовала геоцентрическая система мира Птолемея.

. Следовательно, если дать магниту возможность двигаться по кругу и не мешать ему, то он при соответствующей конструкции реализует эту возможность. Насколько можно судить по схеме, двигатель состоит из двух частей — подвижной в неподвижной. Подвижная часть — это стержень, на одном (внешнем) конце которого закреплен магнит, а другой (внутренний) насажен на неподвижную центральную ось (axis). Таким образом, стержень может двигаться по окружности подобно стрелке часов. Неподвижная часть представляет собой два кольца — наружное а и внутреннее b, между которыми находится магнитный материал с внутренней поверхностью в форме косых зубцов. На подвижном магните, установленном на стержне, написано «северный полюс» (pol. septentrionalis), на магнитном кольце — «южный полюс» (pol. meridianus). Отметим, кстати, что Перегрин первый установил два вида магнитного взаимодействия — притяжение и отталкивание и ввел обозначения полюсов магнита — северный и южный.

Автор, по-видимому, полагал (точно понять это из описания нельзя), что магнит, установленный на стержне, будет поочередно притягиваться к зубцам магнитов, установленных в кольцевой части, и таким образом совершать непрерывное движение по окружности.

Несмотря на явную неработоспособность такого устройства, сама идеи воспользоваться магнитными силами для создания двигателя была совершенно новой и очень интересной. Она породила в дальнейшем целое семейство магнитных ppm. В конечном счете не нужно забывать, что и современный электродвигатель работает на магнитном взаимодействии статора и ротора.

Несколько позже появились и ppm третьего вида — гидравлические. Идеи, положенные в их основу, не были столь новыми; они опирались на опыт античных водоподъемных сооружений и средневековых водяных мельниц.

Все механические ppm средневековья (и многие более поздних времен) основаны на одной и той же идее, идущей от д'Оннекура: создании постоянного неравновесия сил тяжести на колесе или другом постоянно движущемся под их действием устройстве. Это неравновесие должно вращать колесо двигателя, а от него приводить в действие машину, выполняющую полезную работу.

Читать дальше