Из-за темного мыса вдруг выдвигаются трехъярусные огни. Это «Полацкий» идет на Золотой Рог без него. Он плачет, тоскливо и жалко, и такие же у него соленые слезы, как морская вода.

Всё, что он понимает: он должен подняться, иначе так и помрет на этих остывших, морем обточенных голышах. В голове скребется устало:

«Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так… значит… Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег – пешком. Но домой. Жизнь погублена! Домой!.. В Москву! В Москву…»

Он все-таки поднимается. Бредет на слабых ногах. Его будущее покрыто туманом, как «Полацкого» только что у него на глазах скрывает чернейший занавес ночи.

Что это? Только отсрочка? Вновь ли он соберется в Париж? Или с Россией останется? Останется навсегда?

Что ж, это нам с вами известно: да, именно, именно, он с Россией останется навсегда.

Эх!.. Эх!..

Глава двадцать первая

В числе погибших он быть не желает

Чем он кормит себя, на чем и каким образом пробирается в родные места, установить уже никогда не удастся, однако ничего тоскливей и бестолковее себе невозможно представить.

Мертвая страна простирается перед ним, отброшенная на столетие, на два назад. Лето 1921 года выдается жарчайшее. Небеса точно выгорели до белизны. И в этой отвратительной белизне ослепительным шаром безотрадное солнце плывет. А расстрелянная земля, вся облитая густейшим солнечным светом, уныла, мрачна, точно вдова, одна-одинешенька бредущая с похорон. Изодрана вся. Сожжена. В воронках. В окопах. В могильных холмах и крестах. В беспорядке всюду брошенных безымянных могил. Столбы телеграфа и электрических передач то повалены, то скрипят, по-нищенски приклонившись к земле. Оборваны проволоки, спутаны, там и тут валяются обезображенным комом. Остовы обгоревших вагонов. Котлы паровозов, пробитые пулями, измятые взрывами, изувеченные падением вниз. Колеса, передки от тачанок. Ржавое железо на каждом шагу. Ржавые пятна. Пустые окна почерневших вокзалов. Печные трубы на месте бывших домов. Ни дымка. Ни огонька в темноте. Поля со скудным жнивьем без людей. Луна без коров, без лошадей, без овец. Красные воины с усталыми лицами, с темным огнем в нехороших, непримиримых глазах, отпущенные наконец по домам, многие пройдя две войны, а от домов большей частью не осталось следа, нет работы отвыкшим от работы рукам, и красные воины с устрашающей простотой уходят в бандиты и наводят ужас на деревни, на города. Усмиренные после бунтов, однако не присмиревшие мужики. Ни одна заводская труба не дымит. Не выпускают металла. Не строят оборудования, станков. Рабочие ремонтируют примусы, делают зажигалки. Нигде не видать электрических голубоватых огней.

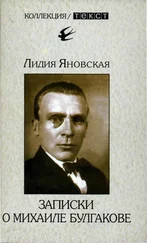

Сами вообразите, читатель, какие мрачнейшие мысли одолевают его, когда Михаил Афанасьевич, в обношенном френче и в мятой фуражке, медленно тащится по окутанной мглой, разоренной, помертвелой стране, благополучно минуя пристрастные проверки ЧК, свирепые налеты озверелых бандитов и лютый голод, обрушенный на страну неслыханным, точно посланным в наказание недородом.

Небритый, оборванный и голодный вступает он в солнечный Киев, открывает тихую важную дверь в доме 38, Андреевский спуск, кой как взлезает по лестнице, которая кажется слишком крутой. Звонок не звенит. Приходится постучать. Доктор Воскресенский неохотно выходит на тук. В громадной квартире прохладно и тихо. Желтоватым слабеньким светом мерцает единственная свеча. Мама, светлая королева, повисает на исхудалой, словно бы удлинившейся шее чудом обретенного старшего сына.

– Мишенька, вернулся, живой…

Иван Павлович суетится с колонкой. Испытывая нечеловеческое блаженство, Михаил Афанасьевич долго лежит в горячей, приятнейшей в мире воде. Отмытый, с притихшими нервами, пьет с французскими булками чай, и представляется вдруг, что вкус булок и настоящего чая давно позабыл. Чистейшими простынями застилают широчайший диван. Без мыслей валится он на него, каждым измотанным нервом впивая домашний покой, и без всяких снов спит до утра.

Так он отсыпается несколько дней. Пьет и пьет замечательный чай. Что-то ест. Осторожно и нехотя повествует о тревожных и грозных скитаниях последних двух лет. Без жестов почти, до того он устал. Передает всякий вздор, почти что смешной, чтобы не беспокоилась и пореже ахала милая мама, а милая мама сидит рядом с ним вся в горючих слезах, наглядеться не может никак.

Читать дальше