Если вы хотите настроить базу данных, чтобы повысить ее производительность, чрезвычайно важно знать, какие индексы стоит сохранять, а какие — отбрасывать. Если доступ к БД главным образом осуществляется в режиме чтения, а обновляется она редко, может иметь смысл создать больше индексов. Плохая индексация — главная причина замедлений в коммерческих системах. Небрежные системные администраторы зачастую не задаются вопросом, как выполняются типичные запросы, — они просто индексируют произвольные поля, которые, по их мнению, будут способствовать производительности. Этого не стоит делать! Воспользуйтесь «объясняющими» инструментами, чтобы проверить свои запросы и создать индексы только там, где они нужны.

Представим, что скрытный швейцарский банк  не ведет учета денежных переводов: его база данных просто хранит баланс счетов. Предположим, что кто-то хочет перечислить деньги со своего счета на счет друга в том же банке. Две операции должны быть выполнены в базе данных банка — денежную сумму нужно вычесть из одного баланса и прибавить к другому.

не ведет учета денежных переводов: его база данных просто хранит баланс счетов. Предположим, что кто-то хочет перечислить деньги со своего счета на счет друга в том же банке. Две операции должны быть выполнены в базе данных банка — денежную сумму нужно вычесть из одного баланса и прибавить к другому.

Сервер БД обычно позволяет многочисленным клиентам читать и записывать данные одновременно — исполнение операций в последовательном режиме сделало бы любую СУБД слишком медленной. Но вот подвох: если кто-то запросит общий баланс всех счетов после регистрации вычитания, но до соответствующего добавления, то какая-то сумма будет отсутствовать. Или вот вариант похуже: а что, если система окажется обесточена между этими двумя операциями? Когда сервер снова заработает, будет трудно выяснить причину расхождения в данных.

Нам нужны способы, которыми СУБД выполняла бы либо все изменения, входящие в многосоставную операцию, либо сохраняла данные неизменными. С этой целью системы баз данных поддерживают транзакции . Транзакция — список операций, которые должны быть выполнены атомарно [60] Атомарные операции выполняются одноэтапно: они не могут быть выполнены наполовину.

. Транзакции упрощают жизнь программиста: вместо него за обеспечение непротиворечивости данных отвечает СУБД. От программиста только требуется обертывать зависимые операции в соответствующие команды:

START TRANSACTION;

UPDATE vault SET balance = balance + 50 WHERE id=2;

UPDATE vault SET balance = balance — 50 WHERE id=1;

COMMIT;

Запомните: выполнение многосоставных обновлений без транзакций рано или поздно создаст беспорядочные, непредсказуемые и трудные в обнаружении противоречия в ваших данных.

6.2. Нереляционная модель

Реляционные базы данных замечательны, однако у них есть некоторые недостатки. По мере усложнения приложения в его реляционную базу данных приходится добавлять все больше таблиц. Запросы становятся все менее понятными. И, главное, все чаще приходится прибегать к соединениям (JOIN), требующим большого объема вычислений и создающим в системе узкие места.

Рис. 6.5 [61] Любезно предоставлено http://geek-and-poke.com .

Нереляционная модель не использует табличные связи. Она почти никогда не требует объединять информацию из нескольких записей. Поскольку нереляционные СУБД используют языки запросов, отличные от SQL, они также называются базами данных NoSQL.

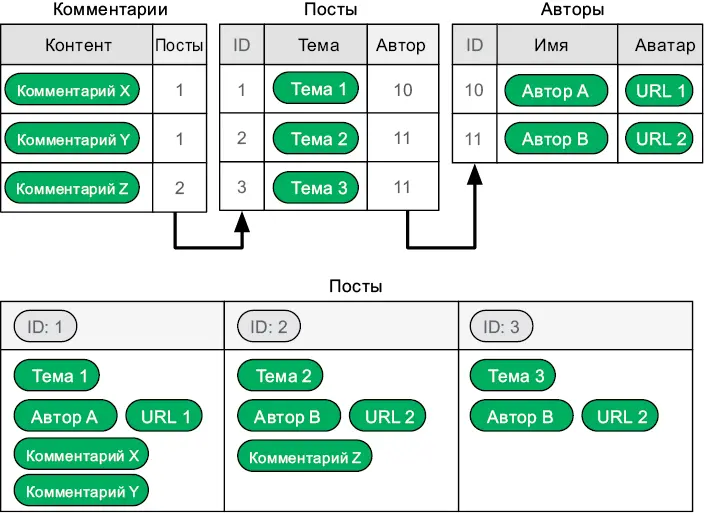

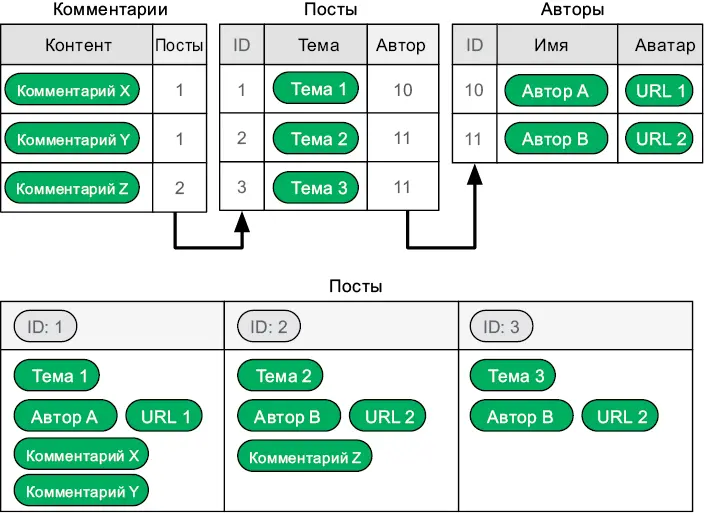

Наиболее известным типом баз данных NoSQL являются документные хранилища . В них записи хранятся в том виде, в котором они необходимы приложению. Рис. 6.6, приведенный ниже, сравнивает табличный и документный способы хранения постов в блоге.

Рис. 6.6.Данные в реляционной модели (вверху) и данные в NoSQL (внизу)

Заметили, что все данные о сообщении копируются в соответствующую ему запись? Нереляционная модель предполагает возможность дублирования информации при необходимости. Однако дублированные данные сложно своевременно обновлять и поддерживать их непротиворечивость. С другой стороны, группируя соответствующие данные, документное хранилище может предложить бо́льшую гибкость:

• вам не нужно соединять строки;

• можно обойтись без фиксированных схем;

• каждая запись может иметь собственное сочетание полей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владстон Феррейра Фило Теоретический минимум по Computer Science [Все что нужно программисту и разработчику] обложка книги](/books/389524/vladston-ferrejra-filo-teoreticheskij-minimum-po-co-cover.webp)

не ведет учета денежных переводов: его база данных просто хранит баланс счетов. Предположим, что кто-то хочет перечислить деньги со своего счета на счет друга в том же банке. Две операции должны быть выполнены в базе данных банка — денежную сумму нужно вычесть из одного баланса и прибавить к другому.

не ведет учета денежных переводов: его база данных просто хранит баланс счетов. Предположим, что кто-то хочет перечислить деньги со своего счета на счет друга в том же банке. Две операции должны быть выполнены в базе данных банка — денежную сумму нужно вычесть из одного баланса и прибавить к другому.