Пример из практики: в жизни не так редко встречаются ситуации, когда привычный для группы выигрыш руководство компании не устраивает категорически. Например, если речь идет о «тихом, теплом болоте». Для смены коллективного стереотипа поведения в этих случаях могут потребоваться серьезные усилия и значительные затраты.

Стереотипы поведения в идеале должны соответствовать стратегии. Что лучше: четко структурировать бизнес, идеально приспособившись к конкретной экономической нише, или сохранить гибкость в ожидании неизбежных изменений ситуации? В первом случае руководитель использует выгоды сложившихся стереотипов поведения, пока они соответствуют ситуации, но рискует понести потери, если ситуация изменится. Вдвойне рискует, если ситуация, что особенно характерно для некоторых отраслей, изменится быстро. Во втором случае руководитель опирается на выгоды умения коллектива быстро менять стереотипы, но «в мирное время» такой коллектив либо заскучает, либо будет проявлять неуместную инициативу. В любом случае эффективности от него не дождешься. А значит, руководитель обязан уметь ставить перед людьми новые задачи. И чтобы отдача от них была не ниже требуемой. Потому что «нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным» 22.

После того, как мы окончательно потеряли из виду цель, мы удвоили свои усилия.

Марк Твен

Стереотипы принятия решений

Вторая группа стереотипов, которые оказываются на поверхности, – это стереотипы принятия решений. Если отвлечься от научной терминологии, то это не что иное, как привычный человеку, в том числе руководителю, способ реагирования на проблему. Например, достаточно распространённый стереотип принятия решений собственником: «Проблемы? Пора менять наемное руководство». Варианты «от руководителей»: пора обучать персонал, пора приглашать консультантов, пора сокращать коллектив, урезать зарплату… суть понятна.

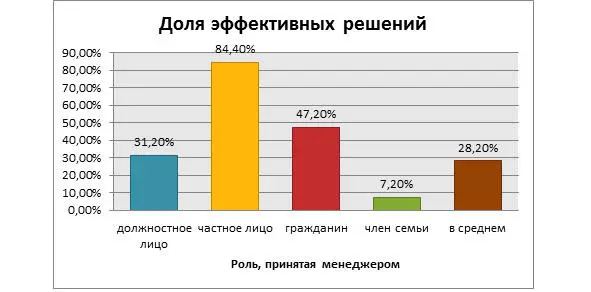

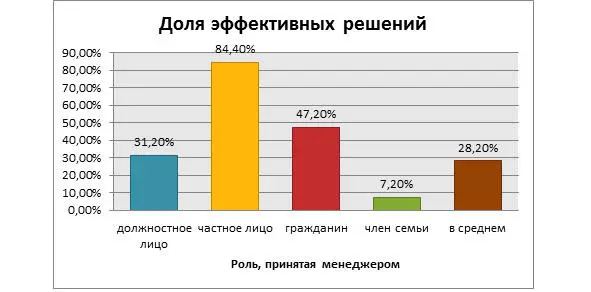

Стереотипы принятия решений никогда не являются результатом принуждения, но всегда – закономерным выводом из понятий долга, чести, внутренней моральной дисциплины, а также принципов профессиональной принадлежности 23. Примечательно то, что понятия долга и чести заимствуются человеком не только из профессии, но и из семьи, и из общества (он все-таки гражданин), и из культуры. Соответственно можно ожидать формирования различных стереотипов, которые могут не столько даже противоречить друг другу (об этом мы немного поговорили выше), сколько неуловимо для своих носителей подменять один другой. В одном чрезвычайно интересном исследовании ([битая ссылка] Стереотипы в принятии решений молодыми менеджерами, Л. Захарова, профессор кафедры общей и социальной психологии, В. Колосова, доцент Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2002 г.) было показано, что люди по-разному (и с разной эффективностью!) принимают решения в зависимости от того, в какой роли выступают. Один и тот же менеджер-производственник принимал решения типа «эффективный менеджер» в 31,2% случаев в роли должностного лица, в 84,4% в роли частного лица, в роли гражданина – в 47,2% и в целом по выборке – 28,2% (рис. 2.2). Почему по выборке в среднем образовался такой провал эффективности? Потому что есть еще семейная роль. Стоит руководителю попасть в нее, и на долю эффективных решений приходится всего 7,2%.

Рис. 1. Доля эффективных решений при принятии менеджером различных ролей

Что значит для руководителя «попасть в семейную роль»? Возможно ли это? Подобное «сползание» или «перетекание» из роли руководителя в роль отца, старшего брата или еще какого-то члена семьи – чрезвычайно распространенное явление. Распространенное и еще более опасное от того, что самим руководителем не замечается. Заметить же стороннему наблюдателю смену роли несложно, если помнить о том, какая аргументация какому статусу соответствует.

Менеджер обязан принимать решения в соответствии с законами, интересами фирмы, ожиданиями партнеров. Он учитывает свой уровень в иерархии компании, должностные обязанности и помнит о социальной ответственности.

Если вдруг из его уст начинают звучать формулировки типа: «а разве можно было иначе?», «знаю, что нельзя, но, может быть, не заметят», «если заметят, то попрошу прощения, объясню ситуацию и простят», «мы же здесь все свои», «справедливость [совесть] требует», «я никому не принес вреда» и другие в том же стиле, – можно быть уверенным, что реально он действует в соответствии с усвоенными им в детстве нормами и семейными традициями. Заметьте: собственными семейными традициями!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу