— Дела… — протянул Илья, не зная, что и сказать.

— Дела делами, а только это еще не конец, истории-то. Прошло время, занесло меня к порогам, что на Славутиче. Прослышал я о ту пору, что богатырь среди степняков завелся, силушкой похваляется. Взыграло ретивое, дай-ка, думаю, переведаюсь. Ан вместо степняков — ладьи подымаются. Красиво так изукрашены, паруса цветные, богатые. Дружина крепкая. Мне бы мимо себе ехать, в Степь, а я сдуру возьми да спроси, кто такие да откудова. На заставе спросил, она повыше порогов стояла. Те и рассказали, что ладьи эти из царства Поморского, гружены товаром красным, а ведет их — баба. Чуть не побил я ту заставу — где ж это видано, чтобы бабы на ладьях плавали, товаром красным торговали? А потом рукой махнул; тяжкая жизнь на заставе, может, медом угостились на славу, так что ж мне их теперь за это?.. Только они уперлись: твердят свое, ровно дятлы по одному месту: как есть баба главная. И — веришь ли — что-то в груди у меня взволновалось. Баба, царство Поморское… Помаялся я, и так, и эдак поразмыслил, плюнул на этого богатыря степного, — нехай себе пока тешится, еще свидимся, — и по берегу в Киев. Конь-то у меня в ту пору плохонький был, не то, что нонче; опять же страннички пару раз встретились, поучил уму-разуму… В общем, как в город заявился, ладьи мои уже вовсю торгуют, а среди народа разговоры идут — и впрямь баба у них главная, да еще какая — красавица писаная, на особом корабле, под особой охраною. Уж на что наши витязи крепкие, а и те не из лыка сплетены; хотели тут несколько молодцев на корабль взойти, на бабу взглянуть, — так вразумили, что неделю света белого не видели; разнесло, ровно в борть сунулись, да и застряли.

Разобрало меня тут любопытство. Что ж это за чудо такое, что и увидеть нельзя? А коли нельзя, откуда ж известно, что красавица писаная? Впрочем, у нас издавна так завелось: что сам не видел, того лучше в целом свете нету. Перерядился я в платье зажиточное, стал в рядах, где людишки с ладей торгуют, присматриваться да прислушиваться. Знамо дело, только время попусту потерял; ничегошеньки не высмотрел и не выслушал. А дело-то у них бойко идет; они и торгуют, и покупают, скоро в царство свое Поморское, назад, отправятся, а я вроде как ни при чем останусь. Дай, думаю, тоже гостем прикинусь, авось сладится. Сунулся, — они все больше меха скупали, — сказал, что запас имею, чего предложить. Не успел двух слов сказать, они меня поначалу на смех подняли, а потом коситься стали, с опаскою. Кто ж знал, что у гостей этих самых свой особый язык имеется, свои ухватки, по которым они друг дружку за версту видят?

Так ничего у меня и не вышло, а тут пришел раз, гляжу издали, и вижу — якоря подымают, отплывать собираются. Это что ж мне теперь, и в Киев не сунуться будет, — я ж, между делом, об заклад побиться успел, что высмотрю-таки бабу? Нет, думаю, шалишь. Умом не взял, силушкой возьму. Сбежал на пристань, ухватил канат, что ладью с этой самой бабой на месте удерживал, и ногами в настил уперся. Дружиннички-то ейные веслами толкаются, ругаются, ан с места сдвинуться не могут. «Это что за орясина? — кричат. Чего тебе надобно? Вот мы тебя!..» «А мне ничего другого не надобно, как с главной над вами парой слов переведаться, отвечаю. Переведаюсь, так и отпущу. А нет, век воду баламутить будете, а с места не тронетесь». Один собрался было канат тот самый перерубить, да только он длинный оказался. Махнул я тем концом, что в руках держал, ровно кнутом, он в воду через борт и полетел. Народ собрался, хохочут. Давно потехи такой не видывали.

Смекнули дружиннички, что к чему. Ну, то бишь, супротивничать — только себя на посмешище выставлять. А тут баба эта самая вышла, разузнать, что случилось.

Глянул я на нее, и рот раскрыл. Да и народ, что вокруг толпился, тоже разом поумолк. Не сбрехали люди — впрямь краса писаная.

— Ты зачем, молодец, ладью держишь? — спрашивает.

— А затем, — отвечаю, — что предложение у меня к тебе имеется. Дозволь сказать.

Не сразу, конечно, ответил, потому — потерялся.

— Что ж, говори свое предложение, — улыбается.

Как улыбнулась, совсем я голову потерял. Глаз от нее оторвать не могу. Чего говорю — и сам не ведаю.

— Ты сходенки сбросить вели. Как подымусь, так и скажу. Негоже, при всех-то.

— Что ж ты такое сказать хочешь, что при всех негоже? — еще пуще улыбается.

А я и сам не знаю. Авось, думаю, кривая вывезет.

Подала она знак, сбросили сходни. Отпустил я канат, взошел. Она ручку выпростала из рукава широкого, плавно так повела, ровно лебедушка крылом, проходи, мол. Я же, как ручку ее увидел, столбом встал; потому — перстень у нее на пальце, с Алконостом из камня самоцветного. Разом все вспомнилось, будто вчера случилось.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Сергей Кольцов - Пылающие города [Author.Today]](/books/408539/sergej-kolcov-pylayuchie-goroda-author-today-thumb.webp)

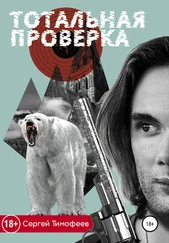

![Сергей Тимофеев - Как Из Да́леча, Дале́ча, Из Чиста́ Поля... [CИ]](/books/428372/sergej-timofeev-kak-iz-da-lecha-dale-cha-iz-chista-thumb.webp)