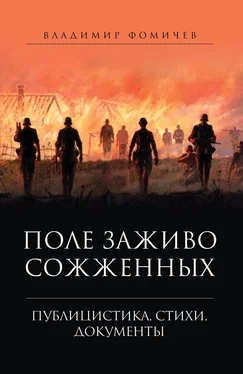

Просто заходишь в тупик, когда начинаешь всерьез задумываться над подобными явлениями окружающей действительности, пытаешься, что называется, свести концы с концами. Неужели мы не достойны лучшей роли, кроме роли грязных потребителей, уподобленных воровским душам? Ну не дикой ли гнуси продали сердца? Ведь даже в исторических музеях районного и областного центров нет не только стендов, но и упоминаний об этом ужаснейшем злодеянии, вурдалачьей вольнице фашистов. Мало того, в краеведческом словаре «Смоленская область», выпущенном издательством «Московский рабочий» в 1978 году, подготовленном серьезными организациями, тоже нет ни слова о нем. И название Борьбы, исчезнувшей вместе с населением, не присутствует.

Но, может быть, безответственно подошли к делу мои земляки, составляя справочник, или просто у них не хватило компетенции, специальных знаний в этом вопросе, а в других близких, но более научно проработанных изданиях рассказано об ужасном конце мирного русского населения? Откройте энциклопедию «Великая Отечественная война. 1941–1945», вышедшую в солиднейшем издательстве «Советская энциклопедия» в 1985 году. И здесь не найдете никакого упоминания о жутком факте: словно бы ничего и не произошло. А ведь главный редактор капитального тома объемом 185 авторских листов – генерал армии, профессор М.М. Козлов. Подобный же титульный военно-исторический багаж и у четырнадцати членов редакционной коллегии: Ю.Я. Барабаша, П.А. Жилина, В.И. Канатова, М.И. Кузнецова, Г.А. Куманева, И.С. Ляпунова и других. На отдельной странице красуются тоже набранные крупным кеглем семьдесят громких имен, находящихся в составе научно-редакционного совета, во главе с председателем А.М. Прохоровым. Всего же приняло участие в подготовке обобщенного юбилейного издания (к 40-летию Победы) несколько сот человек, авторов и сотрудников «Советской энциклопедии», основных столпов главных центров знаний тогдашнего Министерства обороны. Маститые хозяева посвященной войне книги странным образом «не заметили» фашистских зверств, злой доли неповинного населения одной из деревень оккупированного Русскоземелья.

Но в то же время нашли, например, возможность поместить здесь биографию и портрет члена Политбюро Шеварднадзе Э.А. (стр. 790), хотя в начале немецко-фашистской агрессии ему было всего тринадцать лет, и ни одного общезначимого факта в связи с ней в его жизнеописании не имеется. Да и события тех лет не носили в Грузии такой бесчеловечной сути, как, скажем, на Смоленщине, Брянщине, Орловщине, Псковщине… По какому праву создатели фундаментального труда об огненных годах себе это позволили?

В шедевре их коллективной мысли вместо статьи о тягчайшем международном преступлении в Борьбе читаешь биографию, зришь портрет и другого «знаменитого» участника Великой Отечественной войны – Алиева Г.А. из Азербайджана (стр. 47), где вовсе не было театра военных действий, а сам Гейдар Алиевич не являлся фронтовиком. Чем же известен сей муж? Оказывается, он, рожденный в 1923 году, отличился следующим: «В период войны с 1941 года работал в НКВД, зав. отделом СНК Нахичеванской АССР. С мая 1944 в органах гос. безопасности Азерб. ССР». Разве сопоставимо это с массовым уничтожением советских граждан в лесной деревушке моей «малой родины»? Почему же отдано предпочтение рассказу о малозначащих фактах при умалчивании о кричащих, не в силу же профессиональной некомпетентности? Скорее – в результате действия отлаженного механизма планомерного и подлого манипулирования сознанием по внедрению в общество антирусизма, разрушительной идеологии, по существу ведения подрывной деятельности против главной силы России. Молчать об этом – значит бездействовать, что равносильно продаже высших ценностей за тридцать сребренников. Мы обязаны проявить решимость, противостоять злу, когда создающие книги некоторые сограждане действуют, откровенно говоря, по принципам уголовного мира. По крайней мере, такую мысль можно допустить с большей степенью вероятности, чем незнание крупнейшими специалистами по Великой Отечественной войне ее важнейших обстоятельств. Но и в одном, и в другом случае, согласитесь, их за это справедливо было бы лишить ученых степеней.

Однако, в отличие от изданного в столице пухлого универсального тома, в краеведческом областном словаре, хотя он не посвящен конкретно минувшей войне, все же можно отыскать много упоминаний о трагедиях, подобных той, которая случилась в Борьбе. Из него узнаем, что вместе с населенными пунктами были заживо сожжены жители Астахова, Драчева, Замошья, Залазны, Ляхова, Маркова-Шарина, Новодугина, Новоселок, Чертовки, Шилова… А вот в названной специальной энциклопедии – ни слова ни об одном из этих селений не найдете, вообще ни о каком-либо подобном на Смоленщине. Хотя, по моим сведениям, они были практически в каждом районе (районов сейчас 25, до войны их насчитывалось 36). В отдельных же – по нескольку: в Вяземском, Сычевском, Угранском, Гагаринском…

Читать дальше