Я не согласился. И принес цензорше том знаменитого советского болгароведа Н. С. Державина. «В конце весны или в начале лета 968 г. князь Святослав Игоревич во главе 60-тысячной армии спустился в лодках вниз по Дунаю… Болгария была застигнута врасплох…» И все такое прочее. Теперь-то я был убежден: книга моих стихов выйдет! Но отложив в сторону том академика Н. С. Державина, милая цензорша долго глядела на меня с непонятной мне грустью. Потом спросила: «В каком году издана эта книга?» – Я честно ответил: «В одна тысяча девятьсот сорок седьмом». – «А какое, миленький, у нас тысячелетье на дворе?» – цензорша, несомненно, знала русскую поэзию. – «Одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год». – «Ну вот и ладушки, – подвела, наконец, итог цензорша. – В девятьсот шестьдесят восьмом году, тысячу лет назад , и даже в одна тысяча сорок седьмом году наш советский князь Святослав мог делать в братской стране Болгарии все, что ему заблагорассудится, но в одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году мы ему этого не позволим…»

Набор книги рассыпали. Имя автора было занесено в черный список.

Потом Прашкевич напишет: «В некотором смысле моя пресловутая разносторонность вызвана была специфическими обстоятельствами. Первая книга уничтожена цензурой, стихи нигде не печатались… Что ж, я начал переводить… Летал в Болгарию, изучил язык, издал антологию болгарской поэзии в своих переводах. Однако, этого мне было мало… Так я пришел к прозе, составившей мою магаданскую книгу „Люди Огненного кольца“ (1977). Общение с научным миром привело к идеям фантастическим. От фантастики пришел к истории. У каждого путь свой. Это ведь не проблема – сменить жанр, главное – остаться интересным для читателя».

В 1971 году Геннадий Прашкевич вернулся в новосибирский Академгородок.

Работал в газетах, затем в Западно-Сибирском книжном издательстве. Печатался в журналах «Байкал» (Улан-Удэ), «Вокруг света» (Москва), «Аврора» (Ленинград), «Огонек» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Дальний Восток» (Хабаровск). В альманахе «На суше и на море» вышла повесть «Двое на острове» (1972), где на фоне экзотической курильской природы, описанной с большой художественной достоверностью, не менее достоверно показаны нравственные метания главного героя-геолога. Свердловский журнал «Уральский следопыт» в февральском и сентябрьском номерах за 1974 год публикует фантастико-приключенческие повести Прашкевича: «Мир, в котором я дома» и «Шпион в юрском периоде». Последняя положила начало циклу «Записки промышленного шпиона», за который писатель в 1994 году получил премию «Аэлита». По словам Виталия Ивановича Бугрова, в то время литсотрудника отдела прозы и поэзии «УС», публикация в течение одного года сразу двух повестей одного автора – случай редчайший в практике «Уральского следопыта». Бугров писал, что вещи Прашкевича «…мы печатали едва ли не по мере поступления! Уверен (и где-то глубоко в душе радуюсь этому): именно мы помогли родиться – ну не совсем так, поскольку рождался-то он сам по себе! – но, во всяком случае – утвердиться новорожденному фантасту».

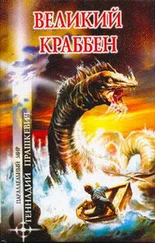

В 1978 году в Новосибирске вышла книга фантастических повестей и рассказов «Разворованное чудо». За нею последовали реалистические – «Эти вечные, вечные вопросы» (1979), «Курильские повести» (1981). В «Уральском следопыте» регулярно печатается фантастика Прашкевича. Казалось, литературная жизнь писателя налаживается, но в 1983 году работу в издательстве пришлось оставить. Поводом послужил выход сборника фантастических повестей и рассказов «Великий Краббен», название которому дала повесть Геннадия Прашкевича. С подачи одного из литературных «коллег» книгу затребовали на контрольное рецензирование в Госкомиздат РСФСР и там рецензентам сразу не понравилось имя главного героя повести – Серпа Ивановича Сказкина, обнаружившего в кальдере острова Итуруп дожившего до наших дней плезиозавра. Впрочем, рецензентам в этой повести много чего не понравилось. Даже вполне невинный каламбур «Кто сказал, что Серп не молод?» был признан надругательством над символикой страны. В итоге тридцатитысячный тираж «Великого Краббена», уже поступивший в продажу, приказом Госкомиздата был отозван из книжных магазинов и уничтожен. «Но, – вспоминал Геннадий Мартович, – особо нервный магазин „Военная книга“ успел продать какое-то количество экземпляров…»

Издаваться становилось все тяжелее.

Все же, с началом перестройки вышла книга повестей «Уроки географии» (1987), а за нею роман «Апрель жизни» (1989). В последнем сформулирована до сих пор близкая сердцу писателя теория прогресса . «Ведь с той поры прошло тридцать лет, и от самого себя, от Саньки, от Реформаторши, от покойного отца и от покойного деда Фалалея, от многих других, живых, а частью и ушедших людей, я отделен уже не только запуском первого искусственного спутника Земли, не только легендарным полетом Юрия Гагарина, не только триумфальной высадкой человека на Луне. От всего, что нас тогда окружало, я отделен войной во Вьетнаме, кампучийскими событиями, контрреволюцией в Чили и в Индонезии, ирано-иракской войной, гибелью „Челленджера“ и множеством, множеством, множеством других, уже давно ставших историей событий. За эти тридцать долгих лет на моих глазах отшумели и отцвели десятки самых разных теорий. Одни из них оказались ложными, другие вызвали активный, но временный интерес, к третьим и сейчас сохраняется неизменное уважение. Совсем не последней среди них кажется мне та, которой так щедро наделил меня Санька Будько 18 мая 1957 года. И что бы ни происходило в мире, как бы ни складывалась моя жизнь, какие бы события ни радовали, ни рвали мое сердце, я не устаю, я продолжаю повторять как заклинание: ведь не может быть, ведь не может быть, ведь не может быть, чтобы к вечеру каждого прожитого нами дня мы не становились бы хоть чуть-чуть лучше, чем были утром».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу