Трудно приходится актрисам, когда возраст вынуждает их менять амплуа, искать новые роли. Перед Клавдией Ивановной эта проблема встала пятнадцать лет назад, когда был расформирован Театр киноактера. Несколько лет она вообще не появлялась на сцене. И все-таки нашла в себе силы начать новую творческую жизнь.

Судьба подарила ей встречу с увлеченными людьми, начался новый этап ее биографии. Это люди разных профессий: художники, артисты, журналисты, врачи… Двенадцать лет назад они создали клуб творческих женщин “Москвичка”. Руководит клубом московская поэтесса Луиза Савинская. Клавдию Ивановну привела в него подруга, прекрасная актриса Марина Ганчук. В рамках этого клуба Клавдия Хабарова и Марина Ганчук дали более 1000 бесплатных концертов в библиотеках, домах престарелых, больницах. Обычно залы, в которых проходят концерты, забиты до отказа, некуда лишний стул поставить. К сожалению, сцену в Домах культуры некоммерческому клубу получить не удается…

Три года назад в жизни актрисы произошло важное событие: ее пригласил в театр "Мир искусства" режиссер Александр Кравцов. В одном из спектаклей, "Игра без публики", Хабарова играет свою ровесницу — бывшую вахтершу, ставшую душой театрального коллектива. Ее героиня не только поет, но и танцует!

Как ей это удается? Специалист-психолог сказал бы: с помощью самовнушения. Может быть, но Клавдия Ивановна называет это по-другому. “У меня нет боли! У меня нет болезни!” — говорит она себе и отправляется на сцену. А из зрительного зала получает такую сильную эмоциональную подпитку, что болезни действительно отступают. Как говорит Хабарова, она себя “перепрограммировала” с болезни на здоровье.

Все остальные меры она считает дополнительными. Спит на досках, накрытых одеялом, а вместо подушки кладет два валика: под шею — побольше, под затылок — поменьше.

Утром, обхватывая руками спинку кровати за головой, вытягивает позвоночник, делает упражнения для каждой ноги, крутит "велосипед". Выполняет комплекс растяжек лежа на животе или стоя на коленях — всего не меньше 75 движений. Если есть время, делает разминку днем и обязательно — вечером. Движения ей в радость, тело послушно. И когда Клавдия Ивановна выходит на сцену, зрителям и в голову не приходит, что у этой красивой женщины есть какие-то проблемы со здоровьем.

— Когда тебе за семьдесят, надо преодолевать себя каждый день, — говорит актриса. — Если хоть раз дать слабину, все, что достигла ценой больших усилий, исчезнет. Но больше всего меня спасают зрители. Что такое волнение актера при встрече с залом? Это волна, которая приподнимает, заставляет забыть обо всех печалях. А после выступления я лечу как на крыльях, я люблю всех и всех хочу сделать счастливыми…

Сергей Малинин

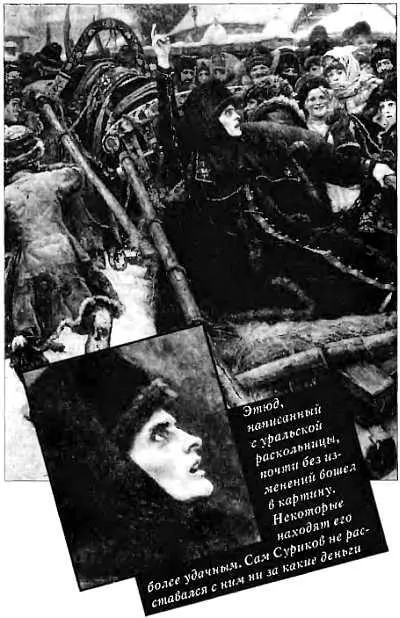

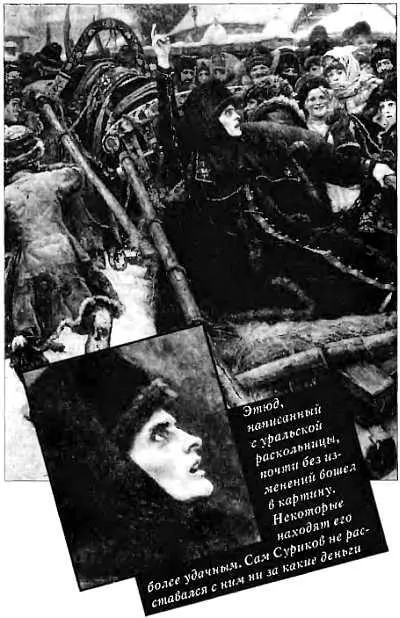

Работа над картиной "Боярыня Морозова" близилась к завершению. Написаны были и бояре, и нищенка, и юродивый, и даже самого себя художник изобразил в виде странника с посохом. Появились и сани, и фигура раскольницы, поднявшей над головой два перста. Не хватало главного. «Как я ни бился, а лицо это мне не удавалось, — рассказывал Василий Иванович Суриков. — Толпа вышла выразительною и яркою, — я это чувствовал, но лица самой боярыни я не видел ясно перед собою. Мне нужно было, чтобы это лицо доминировало над толпою, чтобы оно было сильнее и ярче по своему выражению, а этого-то передать и не удавалось…»

Найти подходящую натуру для главного персонажа картины действительно оказалось нелегко. Ведь какая была женщина! «Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на врагов аки лев…», — говорил про нее протопоп Аввакум.

Вряд ли кто-нибудь сможет толково объяснить, как у художника появляется замысел произведения. Василий Иванович рассказывал: «Раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила. Так вот, этого пятна я много лет забыть не мог. Закроешь глаза — ворона сидит… Потом "Боярыню Морозову" написал».

Окончательно замысел картины сформировался у Сурикова в Париже. Видимо, ему нужно было прикоснуться к европейскому искусству, чтобы осознать себя глубоко русским художником.

Вернувшись домой, он засел за книги. Его особенно интересовал XVII век. Это было трагичное время. Расцвет русской культуры — и раскол православной церкви, когда за веру можно было поплатиться жизнью. Суриков не раз перечитывал «Житие» протопопа Аввакума. От книги веяло простором русской земли. Словно сухой, морозный ветер, зарождавшийся над степями, доносил запахи дремучих лесов, дальний звон колоколов и неистовые вопли страдальцев.

Читать дальше