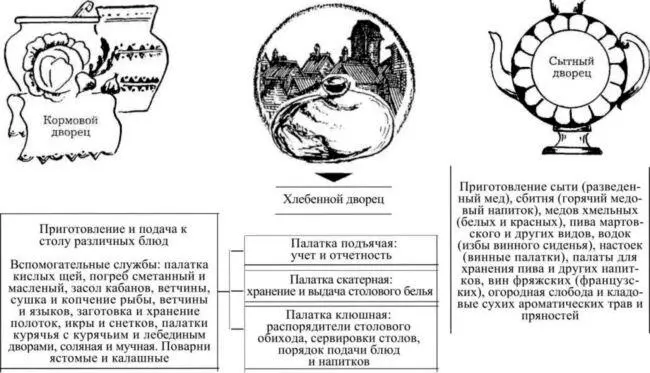

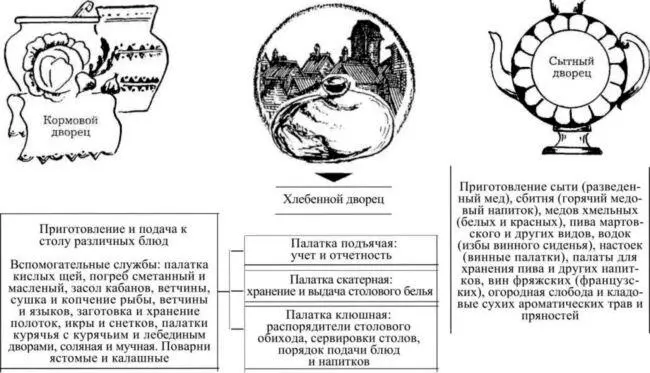

Рис. 4. Структура Кремлевского «комбината питания» XVII–XVIII вв.

Палаты Сытного дворца занимали в XVII в. также весь первый ярус царского терема. Там находились палаты клюшная, казенная, светлица, водочная, вымоечная «что с водою», свечная, воскобойная, медвяная, сытная, где медоставы ставили меды, палаты, где сбитень ставили, палаты, где заливали яблоки в патоку, палаты огородной слободы, где ставили «про обиход государя в год всякие овощи». Под палатами были погреба (более 30) с мартовскими пивами, царскими напитками и большой погреб с заморскими (фряжскими) винами (Бартенев С. П., 1911), Аналогичные строения включал и домовой обиход патриарха, состоящий из хоромин и собственных Кормового, Сытного и Хлебенного дворцов.

В 1631 г. зодчий Константинов и Трефилий Шарутинский вместо старых поварен построили на Кремлевском дворе новую каменную, в которую через два года из Москвы-реки при помощи водоподъемной машины была проведена вода. Водопровод этот просуществовал до 1737 г. В 1805–1807 гг. корпуса Хлебенного, Кормового и Сытного дворцов были снесены и на их месте построили Оружейную палату — впоследствии Арсенал.

Оборудование поварен

Поварни московских государей обеспечивали едой огромное количество людей и представляли собой целый комплекс помещений. Само приготовление пищи происходило в «деловых поваренных палатах», которые соединялись с Кормовым дворцом особыми переходами. Была даже палата, в которой готовили кислые щи. Это был настоящий «комбинат питания», как бы мы назвали его теперь.

Об оборудовании поварен во дворцах и домах горожан сохранилось мало данных. Нет сомнения, что хлебы пекли и готовили основные блюда (щи, кашу, ушное, тавранчук и др.) в русской печи, но есть достаточно оснований считать, что уже в XV в. использовались жарка и варка над углями не только на шестке печи, но и на особых открытых очагах: в «Домострое» упоминаются таганки, решетки и котлы для нагревания пищи на открытом огне; в ряде источников неоднократно называются верченые блюда (куры, утки, зайцы, рыба) — очевидно, жаренные на вертеле.

Московские государи хорошо знали устройство поварен западно-европейских замков. Супруга Ивана III Софья Палеолог, воспитывавшаяся в Италии, перенесла многие черты быта средневековой Европы в Россию ( Фабрициус М. Н., 1883).

В XV в. в перестройке Московского Кремля принимали участие итальянские зодчие, хорошо знакомые с устройством открытых очагов.

Были ли очаги в поварнях русских городов XVI–XVII вв.? Жарить на вертеле сотни порций на шестках печи очень трудно, для этого требуются специальные мангалы. Жарить во фритюре (пряжить в большом количестве раскаленного жира) в русской печи неудобно — необходимы открытые очаги с подвесными котлами или таганки.

Достоверно известно, что в самом начале XVIII в. дворцы русской знати оборудовались поварнями с открытыми очагами, вертелами, подвесными котлами. Были они и в поварнях XVI–XVII вв. Так, в розыскном деле о Ф. Шакловитом и его сообщниках упоминается «вертел, что гусей и утят жарит» (1689 г.). Наконец, есть и прямые доказательства существования таких открытых очагов в поварнях Московского Кремля. Когда брошенный Петром Кремлевский дворец совсем обветшал, была проведена опись его помещений (1722–1767 гг.). Вот отрывки из нее (Забелин И., 1884): «Под Успенской церковью… кухарны палаты длиною 3 сажени (6,6 м), поперек 2 сажени (4,5 м)… в ней печь кирпичная, а очаг надлежит починить… Подле мастерских палат — палата поваренная… пол 3 сажени (более 7 м), поперек 2 сажени без четверти, в ней очаг доведется вновь сделать, в том очаге в деле решетка железная с зубцами, а другой нет… Подле тех переходов 3 поваренные палаты… Две печи кирпичные да очаг… В одной палате очаг, при оном очаге 4 связи железные и подстава связанная железная».

Кухонный инвентарь и посуда

В «Домострое» среди кухонного инвентаря названы «и котлы и сковороды и горшки и медные и железные и таганы и решетки и чумичи и корцы».

В распоряжении поваров, приспешников, квасоваров и других специалистов Кормового, Хлебенного и Сытного дворцов были разнообразный инвентарь и кухонное оборудование. Так, в инвентарной описи патриаршего дворца числится среди прочего оставшегося по смерти Никона в 1657 г.: в поварне на очаге 2 прута железных длинных, да 5 поперечных, 5 жаровен больших и малых с таганами, 4 расщепа (сковородника, чапельника) железных, 2 заслонки железные, 4 сечки, кочерга железная.

Читать дальше