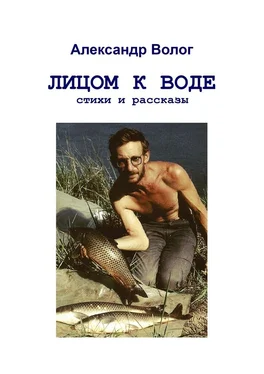

В то время я ещё был новичком. Приехал на Волгу, первую ночь переночевал на тёплом песочке у реки, на следующий день поставил палатку, устроился, пригляделся, как ловят соседи (они ловили густеру и подлещика). Наутро, подражая им, забросил донку с песчаной косы. На донке у меня было 5 крючков, номера 4 и 5 (по отечественной нумерации). Первые три я насадил червями, а два последних – мальками. Колокольчика у меня не было, я поставил сторожок из гибкого прутика.

Я позавтракал, навёл порядок в вещах, потом вспомнил про свою снасть и пошёл проверить её. Настроен я был скептически, потому что не очень верил, что рыба может пойматься сама, без участия рыболова. Но сторожок был повален, это меня насторожило.

Начинаю вытаскивать снасть. Грузило волочится по песку, трудно определить, есть ли добыча. Первый крючок – пусто, червя объели. Второй – тоже пусто, червя нет. На третьем крючке – окунёк величиной в ладошку. Отцепляю его, кидаю в пакет. Вдруг леска зашевелилась. Тащу дальше и чувствую – рыба. Но четвёртый крючок опять пустой. Продолжаю выбирать леску, и уже ощущаю – рыба немаленькая. Водит леску вправо-влево, сопротивляется, плеснула у поверхности воды…

Вот она, на песке! Сомёнок, длиной в руку, но не очень тяжёлый, кило на три. Про таких говорят – голова да хвост. Оттаскиваю его подальше от кромки. Он ошалело лежит на песке, вынимаю из пасти крючок…

И вдруг мой сомёнок встрепенулся. Неуловимым движением он свернулся в колесо и, как и положено колесу, покатился по песчаному уклону к воде, которая была всего в трёх метрах. Под рукой у меня не было никакого приспособления, чтобы задержать его. Ох, укатится моя рыба-колесо! Единственное средство было, и я к нему прибегнул. Бросился на сомёнка, как футбольный вратарь бросается на мяч, катящийся «в шестёрку», и прижал его к земле всем телом. Ну, весил я, конечно, побольше сомёнка. Он побарахтался подо мной с полминуты и затих.

Я встал, взял рыбу за жабры (остальное гладкое и скользкое тело было невозможно ухватить) и осторожно отнёс в садок. Всплыли в памяти читаные в детстве стихи:

«Но свернулся колесом

И хвостом ударил сом…».

Впрочем, в стихах сом ушёл от рыбаков, а я своего сомёнка удержал благодаря быстроте реакции.

Сомёнок на память оставил мне след на куртке от рыбьей слизи. След этот никакой стиркой удалить было невозможно. Моя новая брезентовая штормовка оказалась безнадёжно испорченной. Впрочем, я носил её ещё много лет. Но в свет я в ней не выходил, а приятели-рыбаки относились к этому пятну с пониманием. Тем, кто обращал на него внимание, я рассказывал эту историю.

В этом рассказе не будет ни захватывающих происшествий, ни диковинных случаев. Рыбалки, в сущности, тоже не будет. Хотя с неё придётся начать.

В том году мы были на Волге с сыном, без мамы. Жили, как Бог на душу положит, питались, чем Бог пошлёт, и были всем довольны. Ну, а если что-нибудь пригорит – дело житейское.

Однажды, во второй половине дня мы решили пойти на Озеро Непуганых Краснопёрок. Название озеру дала мама, которая тогда ещё не думала, что будет мамой. Очень её впечатлили краснопёрки, которые выпрыгивали из воды, хватая опускающийся крючок.

Путь был неблизкий – километров шесть, сначала лесными тропами, а потом – по берегу длинного затона. Там и находилось это озерцо, отделённое от затона песчаной перемычкой. Такие расстояния были моему сыну не в тягость – он ездил со мной на Волгу с трёх лет, а в походы мы его брали, как только он стал уверенно ходить. Когда ему надоедала однообразная ходьба, он просил рассказать ему сказку, и я, импровизируя на ходу, рассказывал ему по полчаса, а то и по часу. Раньше он иногда просил взять его за ручку, говоря: «Папа, когда ты меня за руку держишь, это как будто ты меня несёшь». Но в шесть лет он уже редко просил «ручку» и предпочитал сказки, особенно, «про енота Кукамота и всех добрых зверят».

Рыбы мы наловили изрядно, а вечерний жор у неё только начинался, но, сообразив время (а было уже значительно больше семи), мы смотали удочки и тронулись в обратный путь. В этих широтах темнеет рано и резко, а путь предстоял долгий.

Сначала мы шли берегом затона, там, на полпути, стоял заброшенный стан, и до него шла торная тропа. Тут мы поняли, что соревнование с солнцем мы проигрываем. Оно закатилось, и в наступивших сумерках тропа, становившаяся всё менее заметной, терялась в высоченных травах. Травы были мне по грудь, а сынку – выше макушки. Такие места мы называли «дремучими травами».

Читать дальше