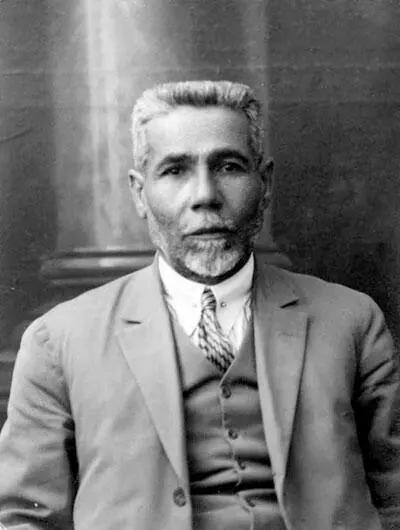

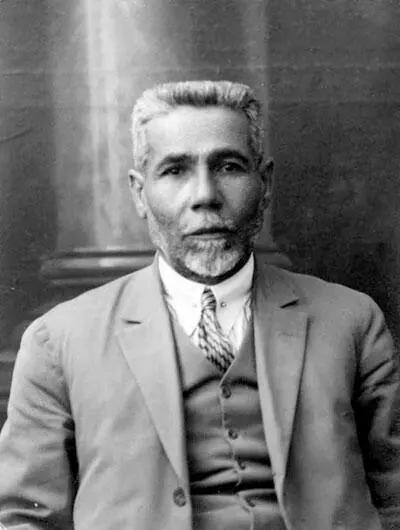

Ил. 43. Йосеф Элияху Шлуш. Фотография из архива Леи Александрович (Шлуш).

О связи между мятежами в Яффе и радикальным настроем иммигрантов третьей алии пишет в автобиографических заметках Йосеф Элияху Шлуш – человек, отказавшийся винить в случившемся еврейскую либо арабскую общину. Услышав о насилии, Шлуш пошел пешком из Тель-Авива в Яффу, где его окружила толпа арабов. Спас его тоже араб – он отчитал нападавших за то, что они бросаются с кулаками на местного, такого же, как они сами. Шлуш отправился в яффский муниципалитет, где встретился с тремя представителями городских властей и обвинил их в поддержке бунтов. «Кто виноват, если не эти большевики, которых вы привезли из Москвы?» – ответили ему. Шлуш признал, что приток иммигрантов из Восточной Европы играет определенную роль, но его ответ был категоричен: «Мои новые братья приехали из-за границы строить страну, а не разрушать ее, но вы пока этого не поняли!»

В конце концов решено было пригласить глав трех религиозных общин и устроить встречу в присутствии генерала Дидса [138], а по достижении согласия во всех мечетях, церквях и синагогах района прочитать проповедь о мире [139].

Беспорядки 1921 года оказались критическим моментом в истории Тель-Авива, послужив главным катализатором для его дальнейшего роста – в последующее десятилетие в развитии города наблюдался беспрецедентный рывок. Для Яффы же последствия были катастрофичны: отрезанная от периферии, она осталась в полной изоляции, полностью задушенная еврейскими поселениями.

После событий 1921 года стало ясно, что сионистское движение не может и не хочет заключать пакт с отдельными прослойками арабского населения, на что так надеялся Бен-Гурион. Более того, еврейское национальное движение со своими двумя главными проектами – иммиграцией и созданием поселений – несло в себе двойную угрозу, настроив против себя все арабское население, что способствовало его сплочению и по сути помогло заложить основы палестинского национального самосознания. Из-за этнической и политической поляризации двух народов и их консолидации вокруг собственных национальных проектов дальнейшее поддержание смешанной городской среды стало невозможным. Уже нельзя было занимать половинчатую позицию, как это делал Йосеф Элияху Шлуш. Евреи не возлагали на Яффу никаких надежд, и город из космополитичного превратился в арабский. Еврейские анклавы в Яффе, такие как подворье Файнгольда в Маншии, постепенно мельчали, хирели и в конце концов были заброшены. Жилищный кризис в районе, изначально вызванный волнами европейских иммигрантов, стал еще острее из-за массового оттока еврейского населения из Яффы, и вскоре все окрестности Тель-Авива и Яффы покрылись палаточными городками [140].

В результате в 1920-е годы численность населения Тель-Авива увеличилась в двадцать раз, с 2084 жителей в начале десятилетия до 42 тысяч – в конце [141]. Из-за перенаселения возникла острая нужда в покупке земли, и бóльшая часть сделок по участкам, которые сейчас входят в состав Тель-Авива, была заключена именно в этот период. Мгновенно поглощая заброшенные сельскохозяйственные угодья (виноградники и сады), еврейские поселения распространялись на восток и на север от Ахузат-Байта, образуя новые районы, такие как Мерказ Баалей-Млаха, Геула, Трумпельдор, Тель-Нордау и Нордия. Но город также разрастался и в южном направлении, выйдя за пределы железной дороги, служившей неофициальной границей Тель-Авива: множество земельных сделок, совершенных в 1920-е годы, касались «серых зон» внутри «черных пятен» яффских садов, которые мы видели на аэрофотоснимках 1917–1918 годов. Это были в основном участки, пострадавшие во время Первой мировой войны и заброшенные хозяевами, которые решили отказаться от земледелия и ненадежной торговли цитрусовыми, чтобы извлечь максимальную выгоду на оживленном рынке недвижимости.

Первые такие перемещения еврейских поселений к югу произошли сразу же после беспорядков 1921 года и привели к образованию района Неве-Шаанан. В течение следующих нескольких лет добавились и другие районы, и рядом с Неве-Шаананом «А» возникли Неве-Шаанан «В», Членов «А», Членов «B», Флорентин и Шапира. За исключением Неве-Шаанана, большинство этих южных еврейских районов не попадали под юрисдикцию Тель-Авива. Но, по сути, и частью Яффы они тоже не являлись. Их жители платили налоги муниципалитету Яффы через «мухтаров» (сборщиков налогов, которые в данном случае действовали как посредники), но их дети ходили в школу в Тель-Авиве (как правило, в школу имени Бялика в Неве-Шаанане). В этой буферной зоне ни один из городов не отвечал за инфраструктуру, и местным жителям приходилось решать свои проблемы самостоятельно, роя по мере необходимости самодельные колодцы и выгребные ямы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Шарон Зукин - Культуры городов [litres]](/books/387249/sharon-zukin-kultury-gorodov-litres-thumb.webp)