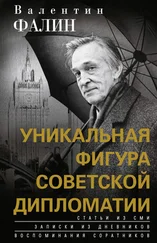

Продолжим тему внутренних и внешних аспектов преодоления раскола Германии. Аншлюс тождественен понятию «объединение» или?.. Поглощение большим меньшего, погашение суверенитета одного государства через распространение на него суверенитета другого — что сие есть в правовом смысле? Было ли бы внутренним делом ФРГ включение в нее, к примеру, Восточной Пруссии? Боннская конституция содержала не только статью 23, но и претензию на границы 1937 года.

Х.Д. Геншер понимал, как легко здесь можно поскользнуться. Поэтому, наряду с констатацией: препятствий для «процесса объединения» Германии нет и не должно быть, — он подчеркивал: «Все придерживаются мнения, что нынешняя западная граница Польши является окончательной». Можно было придраться: новое Локарно. Почему только западная граница и лишь Польши? Или припомнить, что «все» не охватывало тогда федерального канцлера.

Поставим себя на место М. Горбачева: многое ли он мог сделать, если с весны 1990 года его точка зрения, как он излагал ее на Политбюро или в контактах с советниками, с искажениями воспроизводилась на встречах шестерки? Что был он в состоянии противопоставить утверждению Дж. Буша «объединение не остановить», когда не кто иной, как Э. Шеварднадзе, вывел из строя последние тормоза? Советский президент не нашелся даже заметить, что речи нет о приостановке процесса объединения, что задача решалась другая — как обеспечить, чтобы в выигрыше от перемен были как немцы, так и их соседи, вся Европа и не только Европа.

На встрече Х.Д. Геншера и Э. Шеварднадзе в Бресте (11.06.1990) — боннский министр считает ее решающим этапом, даже прорывом к окончательным договоренностям, — было условлено не посвящать журналистов в содержание их диалога. Россия отличается тем, что там доверительность, или игра в секретики, доводилась и доводится до абсурда.

С содержанием бесед М. Горбачева с западными партнерами, с записями разговоров Э. Шеварднадзе, особенно один на один, «посторонних» не знакомили. Да и затруднительно было знакомить советское политическое руководство с сентенциями Э. Шеварднадзе, даже облагороженными и поднапруженными на бумаге, если он выступал не как делегат Советского Союза, а, по свидетельству и выражению Х.Д. Геншера, «заодно» с представителями стран НАТО. В посторонние попали почти все члены Политбюро, правительства, председатели комитетов парламента. Генеральный штаб вели на коротком поводке — в готовности отвечать на конкретные вопросы: сколько времени минимально нужно для вывода советских войск из ГДР и Польши, какая техническая помощь может понадобиться от германских властей, во что примерно обойдется содержание в Германии нашей военной группировки с учетом ее поэтапного сокращения и тому подобное. Председателя КГБ В. Крючкова и министра обороны Д. Язова держали, как называлось, «в курсе». Д. Язов по временам спрашивал мое мнение: чем все может закончиться? Что мог я ему сказать, если Международный отдел с некоторых пор, кроме газет и телетайпных лент, почти ничего не получал по германской теме.

На финишной прямой к Архызу, как перед высадкой союзников в Нормандии, ввели тотальное информационное эмбарго. Наиболее важные бумаги сновали по линии X. Тельчик — А. Черняев. Аппарат МИД тоже занесли в категорию нон грата. Ни Совет безопасности, ни президентский совет, ни другие совещательные, исполнительные или законодательные органы в выработке позиций не участвовали, проектов директив, если таковые вообще существовали, предварительно не рассматривали и не утверждали.

Здесь самое место для принципиально важного замечания. В воспоминаниях Г. Коля, Х.Д. Геншера, X. Тельчика, в многочисленных публикациях, увидевших свет в США, Англии, Франции, России, сквозит мысль, будто М. Горбачев и Э. Шеварднадзе были в советском руководстве белыми воронами, якобы только они выступали за объединение Германии и освобождение Центральной и Восточной Европы от «диктата Москвы». Остальные, если брать на веру утверждения мемуаристов и многих прочих, требовали сохранения статус-кво, в крайнем случае с наведением модных узоров по фасаду. Отсюда вывод, которым не перестают любоваться его сочинители: надо было торопить события, ловить момент удачи, ибо, повернись фортуна в 1990 году спиной к М. Горбачеву, все рухнуло бы и, возможно, лучший из шансов, выпавших на долю немцев и демократий, испарился бы еще быстрее, чем снизошел. Как капли дождя в раскаленной пустыне.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу