Выбор пал на Эгона Кренца. Он оправдал его тем, что не допустил перехлестов, чреватых насилием. Вместе с тем передача три месяца спустя заглавной роли X. Модрову показывает, что не всякий вариант, первым приходящий на ум, является наилучшим. К тому же он может стоить невосполнимо дорого. Тут не была должным образом заполнена пауза Перед тем, как начался сплошной, лавинообразный обвал.

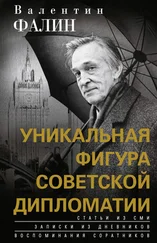

К концу 1989 года для неглухих и зрячих стало очевидным: история спрессовала 100 лет в 100 дней. Самоопределение немцев в ГДР состоялось. Политикам досталось расставлять вехи таким образом, чтобы материализация прав одних не нарушила права и интересы других наций. Эту работу предстояло выполнить в отменном темпе. Настроениями в обоих германских государствах овладевало нетерпение. Оно легко могло вылиться в нетерпимость, займись заинтересованные правительства по образцу прежних десятилетий пустопорожними словопрениями.

Стартовая расстановка сил, если смотреть на нее под советским углом зрения, была в чем-то даже обнадеживающей. Г. Коль выступил за конфедерацию. М. Тэтчер рассматривала конфедеративную модель как конечную станцию в достаточно плавном процессе переустройства германо-германских отношений. Ф. Миттеран сочувствовал оговоркам Лондона и был внутренне готов кое-что прибавить к ним. Его демонстративный визит в ГДР свидетельствовал сам за себя. По данным, поступавшим в Москву, Дж. Буш решил выждать. Президента США занимал преимущественно вопрос, как отразятся возможные перемены в Германии на НАТО. Будущие германо-германские отношения, как таковые, интересовали американцев во вторую очередь.

При обсуждениях у М. Горбачева (ноябрь—декабрь 1989 года — январь 1990 года) дали себя знать две тенденции или два видения дальнейшей советской политики. А. Черняев и Г. Шахназаров, помощники генерального, ратовали за переход всей Германии под крыло НАТО. Особой изобретательности в доводах они не развивали. Распространение сферы действия атлантического блока на территорию ГДР при современных средствах ведения войны ничего не меняет, утверждали они. Будь так, ничего не должен был бы менять и демонтаж натовских структур в Федеративной Германии. На этот контраргумент, однако, помощники не реагировали. Мой, правда, запоздалый анализ наводил на мысль, что А. Черняев и Г. Шахназаров отразили — не обязательно скрупулезно точно — какие-то услышанные от своего шефа замечания к наброскам будущей военной доктрины СССР в условиях роспуска Организации Варшавского договора.

Э. Шеварднадзе избегал четких оценок. Во всяком случае, их не было слышно на совещаниях с моим участием. Но общая траектория его рассуждений по возможным этапам и методам преодоления раскола Германии приспосабливалась к идее: не стоило бы излишне тесной кооперацией с Лондоном и Парижем обременять взаимоотношения между СССР и ФРГ, а недостаточно «гибкой» позицией по НАТО вносить диссонансы в партнерство с США. По-видимому, сюда уходит корнями не санкционированный советским президентом сход Э. Шеварднадзе 13 февраля 1990 года (на встрече шести министров иностранных дел в Оттаве) с позиции «переговоры по формуле «четыре + два» на позицию Х.Д. Геншера, отстаивавшего формулу «два + четыре».

Свою точку зрения я излагал без междометий и ужимок. Сердцевина германской проблемы для СССР — в недопущении новой агрессии с немецкой территории. Поэтому говоря «да» объединению страны, если сами немцы за это, наша сторона вправе настаивать на внесении в урегулирование условий, должным образом учитывающих интересы СССР и прежде всего интересы его безопасности. Три западные державы постоянно показывали примеры того, как нужно стоять на страже своих прав, возникших ранее появления на свет обоих германских государств и независящих от их существования. В юридическом и моральном отношении советские права ничем не уступают правам бывших союзников, и нет причин испытывать тут комплекс неполноценности.

При заключении Московского договора имелось понимание того, что преодоление раскола Германии и раскола Европы должно протекать параллельно. Исходной для обеих трагедий являлась военная конфронтация. «Мирный порядок в Европе», о котором говорилось в письме В. Шееля А. Громыко (12.08.1970), немыслим в условиях сохранения в том или ином виде противостояния, отсутствия общеевропейской системы безопасности. Объединение Германии должно было бы стать, как минимум, мостом к такой системе, если невозможно из-за недостатка времени решить обе задачи сразу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу