Рассвет и бассейн с яблоками стали для меня как бы символами свободной жизни, когда нет жестких ненужных правил, но есть ясные, как сейчас скажут, позитивные устремления, пронизывающие жизнь.

Странное сообщество: юные коммунары

Самая странная, по сегодняшним меркам, история произошла в первый послешкольный год. Тот круг, к которому я принадлежал в школе, обозначил себя как «Клуб юных коммунаров». Нас было то пятнадцать, то двадцать человек в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет. А троим, кто уже окончил школу, но продолжал, как сейчас сказали бы, тусоваться в школе, по восемнадцать.

Наверное, учителя были в растерянности от нашего существования. Пионерия, комсомол – это понятно, но тут кто-то еще – что бы это значило?

Спустя лет пять, когда все мы окончили школу, гуляла легенда, что ходили мы, старшеклассники, в зеленых рубашках, буденовках и красных пионерских галстуках. Правда была только про галстуки. Они были у нас и вправду красные, но не пионерские, а «коммунарские», обшитые нашими девчонками синей каймой.

Директор, как мы теперь понимаем, либеральничал (или время было такое). Скорее всего, не без его ведома нам позволялось расписывать по собственным эскизам стены пионерской, вывешивать никем не утвержденные стенгазеты, вести до глубокой ночи в той же пионерской «умные» разговоры, устраивать школьное кафе и сманивать пятиклассников (полная авантюра!) в поход.

А еще мы тихо, при свечах, для себя пели:

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,

Какое б новое сраженье не покачнуло б шар земной,

Я все равно паду на той, на той единственной Гражданской

И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…

Потом, когда мы посмотрели фильм «Республика “ШКИД”», у нас возникли неожиданные переклички-ассоциации.

Позже, в 1968 году, когда я уже учился в МГПИ, откликнулось. С нами, студентами, перед съездом ВЛКСМ проводили анкетирование, и я писал в анкете, что необходимо создать специальную подростковую – среднюю между пионерами и комсомолом – организацию. И был огорчен, что никаких следов моего предложения на съезде не прозвучало.

Школа с другой стороны: начало

1967 год. Мы – студенты МГПИ, третьекурсники, зачем-то ездим в школу на окраине Москвы. Считается, что мы вожатые.

Начало ноября. В школе «День Города солнца». Мы вместе с ребятами носимся по кабинетам, превращенным в Звездную улицу, Площадь оркестров, Парк умного спорта и Переулок задумчивости, получая в каждом из них неожиданные задания, задачи и испытания.

Да, да, да! Вместо Дня Октябрьской революции в школе был День Города солнца. Впрочем, может где-нибудь на бумаге он и был посвящен революции, но нам и детям про это не сказали.

1969 год. Школа в Якутии в поселке строителей Вилюйской ГЭС. Я начинающий педагог, учитель физики и астрономии. У меня Кружок Ракетостроения и Космонавтики (КРиК). Космонавтикой я интересуюсь, но ракеты запускать не умею. Умеют мои кружковцы. Чтобы ракета полетела, нужно туго-туго замотать фотопленку, аккуратно ее вставить в картонную ракету с красной звездой и надписью СССР, приспособить к пленке фитиль, надеть ракету на воткнутую в землю проволочную направляющую и фитилек поджечь.

По-ле-тела!

Чуть позже, в физкабинете, отмечаем успехи школьной космонавтики: пьем чай с конфетами и говорим «за жизнь». «Сергей Дмитриевич, – спрашивает меня лидер кружка Коля Яницкий, – а почему Брежнев такой глупый?».

– …!

Прилетели.

Вот такой осталась школа в моей памяти. Иногда мне кажется, что моя школьная жизнь оказалась очень странной, а иногда, что школа была, в общем-то, нормальной, а странной она стала позже, сейчас.

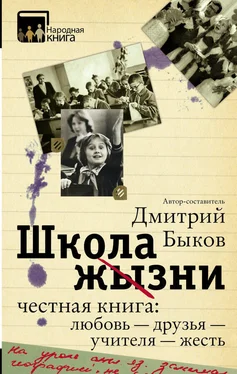

Мы собирали эту книгу, понимая, что ее авторы не писатели, а те, о ком писатель обычно пишет, – народ. Для нас самое главное было, чтобы каждый приславший свои воспоминания о школе был искренен и смог рассказать свою историю. Такая же надежда двигала нами, когда мы собирали первую народную книгу – «Детство 45–53» (автор-составитель Людмила Улицкая). Наши ожидания оправдались, сборник о послевоенном детстве стал бестселлером – и мы двинулись дальше.

Книга о школе 60–80-х изначально предполагала острый материал. По предположениям редакции и прогнозам составителя Дмитрия Быкова, мы ждали «конструктивную критику», «национальный протест» против той советской школы, которая убивала в нас личность, учила быть «такими, как все», не давала свободы полета и пр. И такие письма к нам пришли тоже, и вы их прочитали в книге «Школа жизни», но в большинстве своем сборник получился скорее ностальгическим. Оказалось, что мы, в большинстве своем, с удовольствием вспоминаем школьные годы, что мы любим учителей или вспоминаем о них снисходительно; что то, что казалось в юности скучным и неинтересным, навязанным школьными «правилами», теперь кажется ярким и запомнилось на всю жизнь. Что школьная дружба для многих не пустой звук, что пионерские сборы, выезды «на картошку», сбор макулатуры, металлолома и прочий советский «антиквариат» так же милы сердцу, как великим русским классикам усадебный быт в их воспоминаниях о детстве и отрочестве. Видимо, и вправду «что пройдет, то будет мило».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Быков - Сны и страхи [Сборник]](/books/404306/dmitrij-bykov-sny-i-strahi-sbornik-thumb.webp)