Знаменное пение, как мы уже знаем, было органичной частью миросозерцания древнерусского человека. Оно существовало параллельно с народной музыкой – песней, танцами. К великому сожалению, песни не записывались на ноты, они передавались из поколения в поколение изустно, на память. Знаменное пение требовало большей строгости и правильности в исполнении, потому что было связано с духовной жизнью людей, происходило из недр православной церкви. Поэтому-то его тщательно записывали, дабы не было ошибок и разногласий.

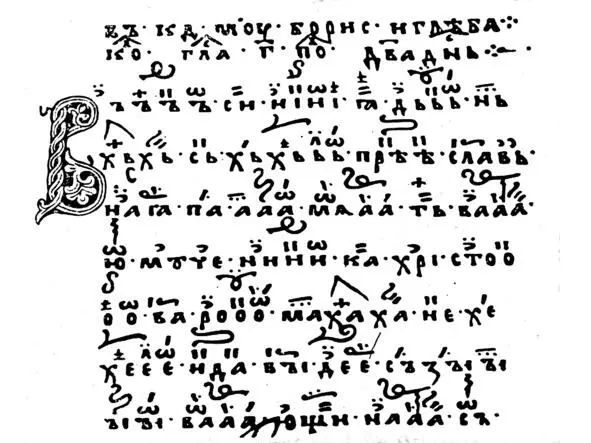

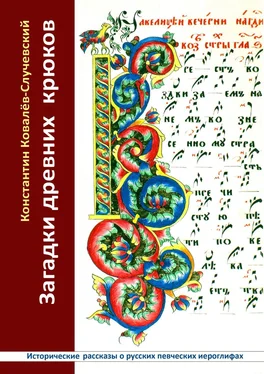

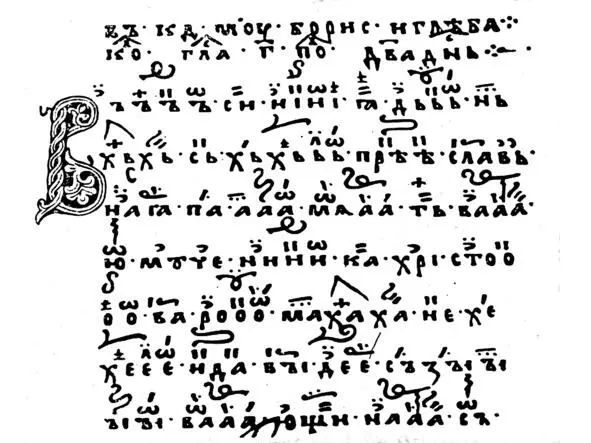

Мы уже говорили о том, что если взять в руки древнюю нотную книгу, то на ее страницах заметны будут над текстом ряды необычных значков. Нотная запись постепенно перекочевала в книжную культуру, заняла там свое почтенное место, стала особым видом оформления рукописных сборников. К этому можно добавить и то, что певческие нотные книги стали особым образом украшать, придумывать замысловатые буквицы, заставки, орнаменты, пытаясь некоторым образом отличить их от украшения обычных текстовых фолиантов. «Тайносокровенность» знаменной нотации требовала также и особенного оформления нотных страниц. В этом проявлялась любовь писцов к иероглифической грамоте.

Знаменная (или крюковая) нотация появилась на Руси после принятия христианства, в конце XI – начале XII столетия, под влиянием подобной же византийской традиции.

О появлении на Руси первых нотных певческих рукописей повествовала все та же Степенная книга, написанная во второй половине XVI века.

Существуют нотные рукописи и еще более раннего времени. Такие ноты вообще невозможно воспроизвести, если, правда, не считать, что по ним пели точно так же, как и по другим – «знаменным». В тексте книги нет никаких обозначений, кроме регулярно проставленных специальных точек, которые явно указывают на конец некой мелодической строки, а также упоминания в самом начале – к какому «гласу» относится песнопение. Видимо, переписчик такой книги прекрасно знал, что тот, кто будет ею пользоваться, разбирается в нотной грамоте не хуже его. А так как книги были редки и одной рукописью пользовались многие певчие, даже разных поколений, то можно сделать вывод, что музыкальное образование не было уделом узкого круга людей. Мелодии легко заучивались на память, передавались на слух.

Фрагмент песнопения – кондак с хабувами Борису и Глебу. Рукопись начала XII столетия.

Певческая традиция была быстро усвоена русскими умельцами. Прошло немного времени, и началась ее активная переработка. В результате чего на Руси и появилась совершенно новая крюковая музыкальная письменность, не встречаемая нигде более, даже среди славянских народов. Известный музыковед Ю. В. Келдыш, анализируя причины ее появления, пришел к выводу: «Эта письменность сложилась не стихийно, не в результате отдельных случайных отклонений от византийской нотации, а явилась плодом сознательных и целенаправленных усилий».

С этого самого момента мы можем проследить удивительную закономерность и взаимозависимость в том, как «писались» упомянутые нами три книги жизни народа: история, литература и искусство. В периоды, когда происходили решительные изменения в государственной или политической жизни Русского государства, всегда возникали тенденции к изменению в области языка, а следовательно, и в музыке. Становилось на ноги крепкое христианское Русское государство, и тому способствовала новая славянская азбука, созданная Кириллом и Мефодием, и литература, базирующаяся на азбуке, а одновременно расцветала по форме и содержанию новая музыкальная грамота, свойственная переживаемому периоду. Если теперь вновь сделать скачок через время, например – в век XVIII, то заметим, что и та эпоха также была подвержена указанной закономерности. Бурные изменения в государственной сфере, наполнявшие Россию с петровских времен, породили и культуру XIX века с ее литературным языком, пушкинской традицией в поэзии и прозе. В этот момент что-то должно было решиться окончательно и в музыкальном мире. Вопрос стоял остро: будет ли развиваться музыкальная нотная система исключительно по западному образцу, или же примет свои формы, естественно связанные с традициями древности, уходя корнями в глубокую структуру крюкового пения.

Знаменная нотация имеет громадное количество знаков – их счет в различных комбинациях можно довести до ста. Названия этих «знамен» имеют как греческие, так и (в подавляющем большинстве) чисто русские наименования. Среди них мы встречаем такие: «стопица», «голубчик», «статья», «стрела», «тряска», «запятая» и т. д.

Читать дальше

![Людмила Шелгунова - Русские исторические рассказы [Совр. орф.]](/books/401222/lyudmila-shelgunova-russkie-istoricheskie-rasskazy-s-thumb.webp)