Предлагаю читателю путешествие во времени и пространстве, причем, не только с помощью букв, но и с помощью нот. А это значит, что история должна зазвучать, и мы поможем ей это сделать. Тогда она откроется во всей своей полноте. Ибо ушедшие люди и поколения оставили после себя артефакты: предметы, тексты и рисунки. Но сами, «живьем», они уже не смогут рассказать нам о том, что было на самом деле. Однако «оживление» возможно осуществить с помощью странной нотной грамоты, то есть реанимировать, воспроизвести и услышать звуки прошлого. И – главное – это прошлое будет звучать именно так, как и тысячу лет назад! В этом парадокс нот – их всегда можно сыграть или пропеть, то есть оживить и повторить реальность такой, какая она была!

Предлагаю читателю стать соратником и сподвижником автора в занимательных трудах по оживлению истории. Этому, собственно, и посвящена данная книга.

Попробуем?

Песнотворец Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753 или 780). Гравюра из русского журнала «Родная старина» 1933 г. (Латвия), посвященного знаменному пению.

Было время – пели и без нот

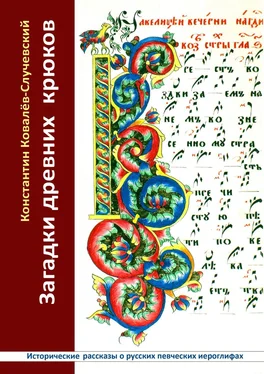

Если взять в руки старинную нотную книгу, то первоначально может показаться, что перед нами обычный древнерусский текст. В самом деле, начинается страница такой книги с витиевато выписанной заглавной буквицы. Затем идут обычные слова, предложения – словом, никакого намека на ноты. Но если внимательно присмотреться, то нетрудно заметить, как над каждой строкой текста терпеливая рука писца нанесла еще один ряд замысловатых значков, похожих на малопонятную грамоту. Это и есть древняя нотная запись. Крюки эти, непонятные для нас, прекрасно разбирал и по ним воспроизводил мелодию обычный мало-мальски образованный россиянин. Крюки эти являлись способом записывать и воспроизводить мелодику, которую со временем стали называть «музыкой». Хотя в древности слово и мелодия считались неразрывными.

Можно ли определить словами, что есть «музыка»?

Человечество многие тысячелетия пыталось выразить смысл и суть этого понятия. Но оно не поддается формулировкам.

Говорить об определении музыки столь же непросто, сколь и определять такие понятия, как «любовь» и «счастье», «добро» и «зло».

Все ли, что мы слышим, что облечено в звуки, является музыкой? Века мировой истории минули, но и сегодня мы видим, что в древности о музыке рассуждали почти так же, как и ныне. Но и не совсем так. Ибо музыка ассоциировалась с пением. Разве не близки нам слова Иоанна Златоуста, называвшего музыку «духовным напитком»? Ее величали «сладкодушным утешением» и «подобием философской премудрости», «согласным художеством» и «глаголом таинственным», «наукой, познающей согласованность во всем и являющейся вторым разумом человеческого естества» и «искусством, доходящим до сердца через ухо, подобно тому, как живопись есть искусство, доходящее туда через глаза».

«Музыка изображает одни предметы невидимые», – писал поэт Гавриил Державин. А музыковед Серов называл ее «языком души».

Обратимся к словарю. Что такое ноты? Вот один из ответов: нота (с латинского – «знак», «метка») в музыке – это графическое обозначение звука музыкального произведения, один из основных символов современной музыкальной нотации.

Сколько существует или существовало нотных систем? Можно сказать – много, и это не будет ошибкой. Другое дело – приемлемы ли эти системы сегодня, употребляются ли они в обиходе.

Как мы уже говорили, в европейских христианских храмах всегда пели во время богослужений. Начиная с первых веков нашей эры. А что и как пели в начальные столетия от Рождества Христова? Как передавали мотивы следующим поколениям? Мы не знаем ответа на эти вопросы, потому что не имеем записей нот. А ведь ноты могли бы задать важные для исполнителей характеристики обозначаемого звука, его высоту, длительность и последовательность исполнения.

Видимо, пение (а именно оно было во главе угла в понимании людей тех времен, хотя существовали в тысячелетней истории цивилизации и музыкальные инструменты) передавалось по памяти, на слух, по опыту и знанию. От человека к человеку, от отца к сыну и так далее. То есть долгие времена в разных концах земного шара пели без нот! И ничего, существовали, не оставались в неведении.

Однако необходимость использования и записи музыки (пения) заставило некоторых мыслителей изобретать нотную грамоту. Видимо многое из наследия стало забываться или передаваться с трудом, неполноценно. А что говорить о великих знатоках, которые могли просто неожиданно уйти из жизни и унести с собой навсегда целые пласты музыкальной культуры! Такие потери можно было расценить как трагические.

Читать дальше

![Людмила Шелгунова - Русские исторические рассказы [Совр. орф.]](/books/401222/lyudmila-shelgunova-russkie-istoricheskie-rasskazy-s-thumb.webp)