Источником для русской знаменной нотной грамоты во многом послужила византийская (палеовизантийская) нотация. Ее научно называют Coislin notation (Куаленская нотация). Но затем крюки «пошли» своим, оригинальным путем. Из византийской же литургической традиции заимствовали принцип организации музыкальных произведений – осмогласие. Мелодика знаменного распева была основана на звукорядах церковного Обихода и отличалась плавными оборотами, волнообразной уравновешенностью.

Одним из тех, кто начал работу по спасению (запечатлению) музыкально-певческого наследия в западной Европе, стал итальянец Гвидо д’Ареццо (Guido d’Arezzo, ок. 992 – ок. 1050). Ему принадлежит идея записывать звуки как кружочки и квадратики на четырех линейках (как бы «по полочкам»), то есть на нотном стане. Это был уже XI век, уже прошла тысяча лет христианства. Ввел тогда во всеобщее употребление данные ноты – папа Иоанн XIV (в 1026 году).

На изобретенном линейном стане ноты оказались удобны, но не показывали некоторые особенности той мелодии, которую они представляли. Они фиксировали в первую очередь высоту и длительность. В отличие от них крюки получили при записи каждый (!) свой характер, подчеркивающий суть пропеваемого текста. Следует сказать, что еще до Гвидо д’Ареццо именно в Византии делались неоднократные попытки создания нотной грамоты, основанные на пометах в текстах рукописных богослужебных книг. По этим пометам можно было запросто воспроизводить мелодии песнопений.

Считается, что 80 процентов языков в современном мире не обладают собственной письменностью. Но при этом нет ни одного народа, в культуре которого не существовало бы пения или музыки. В этом скрыт «культурный код», сконцентрированный народом, его исторический опыт, его представления об устройстве мироздания.

Мастера пения передавали наследие ученикам. Важно было при воспроизведении пения проявить точность, особенно, в высоте или длительности звуков. Без нот такое стало уже просто невозможным. И особое место в этой истории занимает православная традиция. Пение воплощалось в христианском богослужении, а мелодика даже и в колокольном звоне. Традиции эти, как мы уже знаем, были взяты у Византии.

Как это происходило? Об этом – в следующих главах.

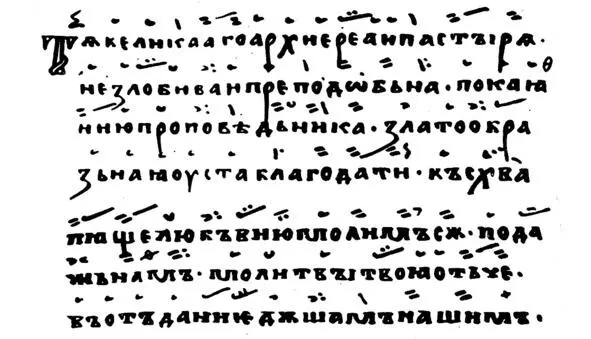

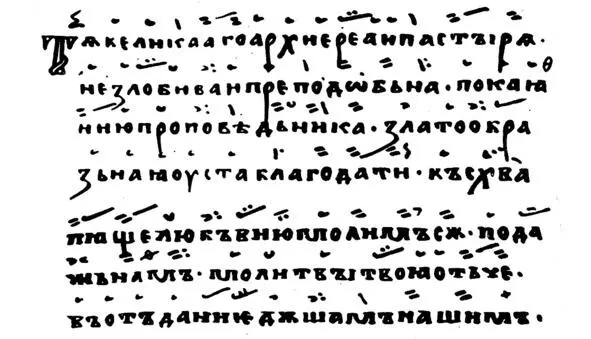

Запись стихиры Иоанну Златоусту. Крюки. Рукопись XII в.

В которой мы совершаем погружение в историю духовного пения и таинственных крюковых знаков

Немало «белых пятен» в русской истории, в истории русской музыки, в частности – пения. Еще больше – настоящих загадок, решение которых стало бы не просто значительным культурным явлением, но и поистине исследовательским подвигом. Известный исследователь древнерусской музыки А. В. Преображенский в начале XX века глубокомысленно заметил, что всякий народ пишет свою автобиографию в трех книгах: книге дел – в своей истории, книге слов – в своей литературе, и в книге искусств. И эта последняя написана особым, символическим языком.

Узнать характер народа, понять его быт, его историческое развитие, движение невозможно, не прочитав все эти книги. И мы бы считали себя крайне обделенными, если бы, скажем, знали литературу XIX века, но по какой-либо причине никогда не слышали современных ей великих творений М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского. И вот что удивительно – чем основательнее мы погружаемся в пучину веков, тем больше ощущаем различие в полноте содержания трех упомянутых книг. Летописи и документы хранят память о наиболее значительных событиях. История Руси в фактах всплывает с VIII столетия, а по данным археологических раскопок – с V—VI веков. Существуют и другие многообразные косвенные источники для реконструкции истории.

Вторая книга – книга литературы – на своих страницах разворачивает грандиозную панораму жизни наших соотечественников, начиная с первых же лет существования Русского государства. Уже со «Слова о полку Игореве» можно говорить о вершинных достижениях творческого духа подвижников древнерусской литературы.

Работа над рукописями, передача знаний в древние времена. Со старинной миниатюры.

Что касается книги третьей, то здесь дела обстоят несколько иначе. Сама эта книга распадается как бы на несколько частей. Это и живопись, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство, и, конечно же, – музыка. Многие материальные памятники, разрывая путы времени, продолжают жить и сегодня. Но музыка – памятник не материальный. Однажды я нашел в архивной рукописи записок поэта Г. Р. Державина такие слова: «музыка представляет предметы невидимые… изображает одно чувство сердечное и ничего телесного изобразить не может».

Читать дальше

![Людмила Шелгунова - Русские исторические рассказы [Совр. орф.]](/books/401222/lyudmila-shelgunova-russkie-istoricheskie-rasskazy-s-thumb.webp)