По тому, что служилые люди в Приамурье землю не пахали, скотину не держали, однако на голод жаловались нечасто и исключительно в отписках якутскому воеводе (что было принятым стилем, а не описанием ситуации), можно предположить, что «кормильцев», обеспечивающих их, было, по крайней мере, в несколько раз больше, чем служилых. Некоторые авторы говорят о 1,5 тысячах семей пашенных крестьян на Амуре в 1655 году, что при стандартной численности для того времени 5 человек на семью дает более 7 тысяч человек «кормящего сословия». И все же русских сил было намного меньше, чем их противников. Об этом говорят не только русские, но и китайские источники, переведенные сегодня на русский язык. Вряд ли в двадцать-тридцать раз, как выходит из официальных документов, но меньше. Будем ориентироваться на то, что полутора-двум десяткам тысяч бойцов «маньчжурской коалиции» противостояли 3—4 тысячи русских ратников и их союзников.

Однако, оценивая силу сторон, стоит учесть еще три обстоятельства. Первое – вооружение. В эпоху Смуты, при приглашении на русский престол польского королевича Владислава было закуплено несколько десятков тысяч кремневых ружей с более совершенным ружейным механизмом. Но привычка – великая сила. Стрельцы привыкли к старым фитильным ружьям, а новое оружие им не понравилось. Вот и отправили его… в Сибирь. Сибирякам же новые ружья пришлись по душе. Стреляют быстрее, перезаряжаются проще. Правда, замки часто ломаются. Но в сибирских острогах были особые люди – кузнецы, которые не столько подковы лошадям мастерили (хотя это тоже могли), сколько оружие чинили.

Вот и оказалось, что в «незнаемых землях» оружие было более совершенное, чем в метрополии. Есть и второе обстоятельство: иностранцы (литвины, ляхи, шведы и прочие немцы), которых в Сибири было очень не мало. Историки порой говорят о «сибирском иностранном легионе». Туда отправляли пленных, ссылали совершивших проступок наемников. Причем же здесь они? Выше я писал, что «открытием» Европы было не столько огнестрельное оружие само по себе, сколько система залпового огня (стрельба плутонгами).

Официально эта новация вводилась в новейших подразделениях российской армии (полках иноземного строя) уже при Романовых. Но вполне можно предположить, что систему залпового огня знали и казаки, переняв ее у иноземцев, которые, кстати, как правило, в казаки и определяли. Этим тоже можно объяснить способность относительно небольших отрядов русских войск противостоять в несколько раз превосходящему их противнику, также вооруженному огнестрельным оружием.

Система залпового огня (стрельба плутонгами)

Кроме того, не стоит забывать, что в Приамурье шли лихие люди, быстро перенимавшие у аборигенов все их боевые приемы, умело применяющие не только огнестрельное оружие, но и стремительные набеги, засады, ловушки.

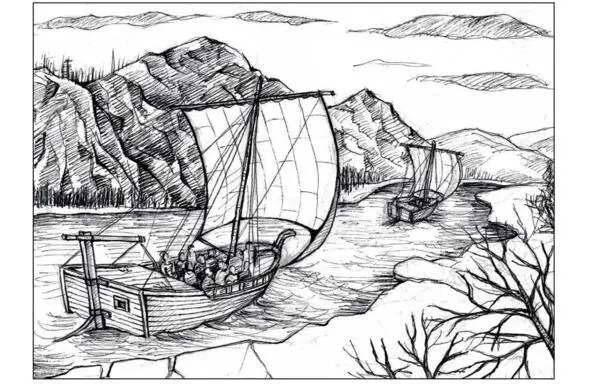

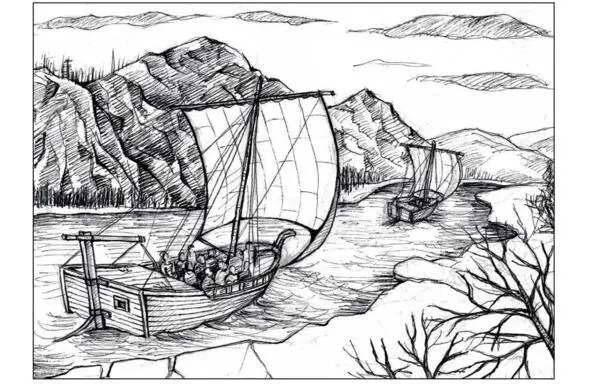

Было и третье обстоятельство: огромный опыт русских по строительству речных судов и использованию рек. Наличие таких флотилий из крупных (кочей) и малых (дощаников) судов, позволяло им очень быстро менять дислокацию, обеспечивало относительную неуязвимость. Венецианцы были первыми на Средиземном море, а португальцы и испанцы и, позже, голландцы и британцы покорили океаны. Русским же пространством в Сибири было пространство Великих Рек. Именно по рекам шло освоение гигантского мира за Уралом.

Русские речные суда (дощанники)

Умело и быстро строили русские люди в Сибири укрепления, используя не камень, как в Европе, но дерево и грунт – от обычного частокола и относительно слабых «приставных» стен (по сути, палисада вокруг лагеря) до мощных земляных сооружений с частоколом, заполненными землей клетями, башнями и раскатами (сооружениями для установки пушек), вынесенными за линию укреплений. Это тоже создавало немалые преимущества.

К тому же стоит помнить, что эпоха гигантских армий еще не пришла. Десяти-пятнадцатитысячный корпус был очень даже армией. Этих войск хватило испанскому полководцу герцогу Альбе, чтобы привести в покорность восставшие Нидерланды. Примерно столько войск было сосредоточено с русской и польской сторон в первой войне за Смоленск (1632—1633 гг.). Да и на полях Тридцатилетней войны, особенно на первом ее этапе, сталкивались армии подобной численности.

Читать дальше