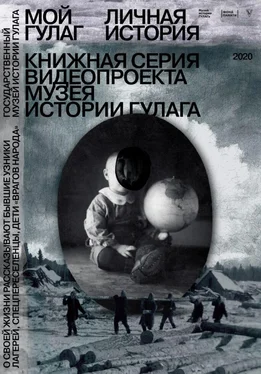

Мою семью репрессии коснулись непосредственно. Прадедушка, простой белорусский крестьянин, был расстрелян в 1937 году, ему было 42 года. Сценарий последующей жизни семьи развивался вполне типично для поколения — про факт репрессии если и знали, то не говорили. «Очнулась» я поздно, когда расспросить тех, кто что-то знал, было уже невозможно. Фотография и несколько страшных страниц из архивно-следственного дела — это все, что удалось разыскать.

Поколение, пережившее сталинские репрессии, уходит, поэтому всякое живое свидетельство бесценно. Масштаб трагедии, которую пережила страна, складывается из жизней отдельных людей, покалеченных или уничтоженных. Чем больше мы о них знаем, тем объемнее наше восприятие не только прошлого и настоящего, но и самих себя.

Проект «Мой ГУЛАГ» сделал большое дело — снял фильмы с людьми, пережившими репрессии, которые и легли в основу книги. В качестве редактора мне посчастливилось иметь к ней отношение: я работала с текстовыми расшифровками видеофайлов. Эти «непричесанные» расшифровки — совершенно уникальный материал, зафиксировавший живую речь без прикрас, без купюр, честную и настоящую. Моей задачей было сделать из них рассказы от первого лица, максимально сохранив и передав в книжном тексте «голос» героя, эмоцию, стиль его речи, индивидуальную логику.

Это удивительный опыт — герои, совершенно незнакомые люди, становятся очень близкими. Это и болезненный опыт — погружение в человеческое горе. Оно долго не отпускает. Эмоционально это очень трудное чтение. Но оно дает возможность лучше узнать себя, ответить на очень важные вопросы: кем бы я был в тех обстоятельствах, способен ли к состраданию или хотя бы эмпатии, хочу ли я жить осознанно и любить родину не вслепую, а с открытыми глазами.

Отдельная тема — воспоминания детей репрессированных родителей или очень юных людей, абсолютно невинных жертв адской репрессивной машины. Истории про разрушенные жизни, неслучившееся счастье. Слез было пролито немало, но на выходе — пронзительное понимание хрупкости человеческой жизни, ранимости и невозможности никаких иных чувств, кроме сочувствия и бережного отношения друг к другу.

У проекта выраженный терапевтический эффект. «Мой ГУЛАГ» — честное, точное и говорящее название. Не только потому, что в нем собраны свидетельства людей, переживших репрессии, но и потому, что ГУЛАГ как модель существования и способ подавления человеческого многое определил в современной жизни, сказался на образе мыслей, поведении и самоидентификации. Мы живем в его последствиях, и это формирует нашу личность, а наше «сегодня» родом оттуда. Вытесняя «неудобную» память о репрессиях, мы еще глубже загоняем в себя вирус ГУЛАГа. Опамятоваться — это означает прийти в себя, очнуться, одуматься.

Проект, как мне кажется, про опамятование. Я далека от мысли, что книга может что-то кардинально изменить в мировоззрении сограждан, которые симпатизируют личности Сталина — «ведь он выиграл войну» — и ностальгируют по иллюзорному имперскому величию. Но «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», а потому — «делай что должен, и будь что будет».

Алена Сханова,

литературный редактор книжного проекта «Мой ГУЛАГ»

Редактировать воспоминания людей, прошедших ГУЛАГ, оказалось весьма болезненным и одновременно вдохновляющим опытом. У меня впервые была возможность услышать так много историй из первых уст. У нас ведь не принято делиться пережитым — не принято озвучивать ужасный опыт, рассказывать о плохом, о страшном. Мы живем в стране нерассказанных историй.

Я родом с севера Иркутской области, и во времена моего детства, в 70–80-е годы, люди, пережившие репрессии, все еще составляли там значительную часть населения: потомки раскулаченных, ссыльные немцы, остатки местных китайцев, чудом переживших Большой террор, бывшие заключенные расформированного в 1954 году Бодайбинского ИТЛ.

В моем детстве пожилые женщины с татуировками были повсюду: в детском саду — наша нянечка тетя Саша (ее руки красные от мытья посуды, и на левой надпись «Шура»), в школе — моя замечательная учительница математики Любовь Алексеевна (из кружевного рукава ее блузки виднеется «Люба»), дома — соседка баба Маша (у нее на руке было наставление: «Помни слова друга»). Я родилась и выросла среди этих людей, но никогда не слышала их историй. Не принято было рассказывать. Все молчали.

Читать дальше

![Мишель Филгейт - О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим]](/books/401476/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16-thumb.webp)