Пельмени, кстати, оставались ещё одним неизменным новогодним блюдом тех лет, но они больше радовали взрослых и… нас, но по мере взросления. Пельмени, разумеется, также делали своими руками, что составляло ещё один своеобразный предпраздничный ритуал, в котором часто принимали участие не только хозяева, но и заранее пришедшие гости.

Позже, правда, на смену пельменям стали приходить манты (в Казахстане, по крайней мере). Их массовое явление, скорее всего, было связано с тем, что наша тяжёлая на подъём промышленность наладила серийное производство доступных касканов-мантоварок.

Что до пресловутого оливье, то он прокрался в нашу жизнь как-то вкрадчиво и незаметно, пока мы оканчивали школу. Вместе с сельдью под шубой, хе (из варёной говядины с капустой), профитролями и прочими вкусностями, которые с таким азартом перенимали друг у друга наши мамы. На ранних же этапах всё это разнообразие замещал и уравновешивал традиционный винегрет, который почему-то приготовляли не иначе, как в эмалированных тазиках разных размеров.

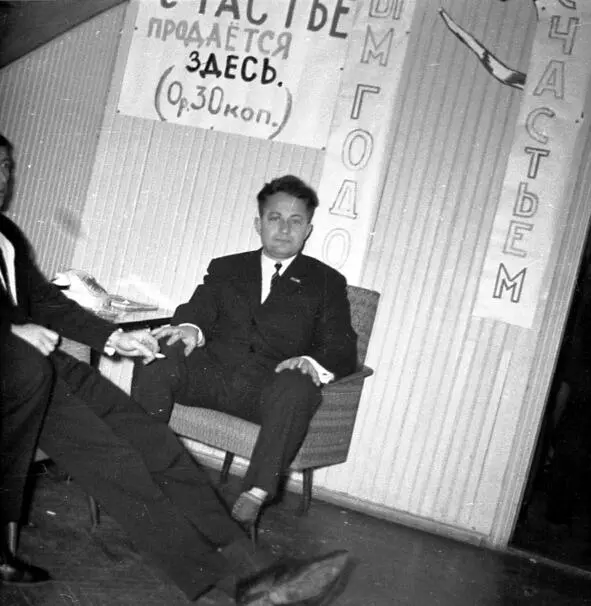

Праздник в Доме учёных. Татьяна Андреевна Черняева. 31 декабря 1966 года.

Да, чуть не забыл про холодец! Новогодняя трапеза без холодца была немыслима в те годы так же, как наступление самого Нового года без боя курантов Спасской башни. В холодце также небезынтересным (для некоторых) был неспешный процесс приготовления, ещё одно волшебное действо накануне праздника. Особенно тот пиковый момент, когда после многочасового вываривания (запах которого тут и там вырывался из тесных кухонь квартир на просторы предпраздничных улиц) мамы и бабушки начинали «разбирать кости».

Семейный вариант новогоднего застолья. Наши родственники из Чернигова к бою курантов готовы.

Фоновыми закусками советского новогоднего стола были всякие рыбные консервы (если удавалось достать – шпроты), баклажанная икра, сливочное масло, сыр, колбаса, сало, курятина, соленья (помидоры, огурцы, капуста), салаты и всё прочее из того неприкосновенного запаса, который терпеливо сохранялся до праздника. Ещё на новогоднем столе, конечно же, присутствовало обязательное горячее, которое подавалось где-то часа в 3—4, между закусками, но перед пельменями. Обычно – какое-нибудь жаркое.

«Без шампанского праздник не обходился.» Дом учёных Посёлка. 31 декабря 1966 года.

Как правило, даже при самом разнузданном гаргантюазме и откровенном пантагрюэльстве участников праздничного застолья, съесть всё приготовленное за одну ночь никогда не удавалось. Так что к вечеру 1 января гости опять сползались (если были в состоянии) в дом встречи Нового года – «доедать» (в противном случае это приходилось делать самим хозяевам). Тем более что в силу изобилия участники ночного застолья не всегда добирались до сладкого (если, конечно, они уже вышли из детского возраста).

А как же «заливная рыба»? Про заливную рыбу знали все. Но – после выхода на экраны рязановского фильма. Честно говоря, мне на новогодних столах 70-х годов она на глаза не попадалась. Что в Алма-Ате, что в Ленинграде. Но это не значит, что она отсутствовала в новогоднем меню вообще. В бабушкиных рецептах она обнаружилась.

Ещё одним блюдом, которое как-то не прижилось на праздничных столах, была утка. И это, несмотря на то, что утятина в те годы всегда назойливо маячила на витринах гастрономов и была даже дешевле, чем курятина (её в витринах не было).

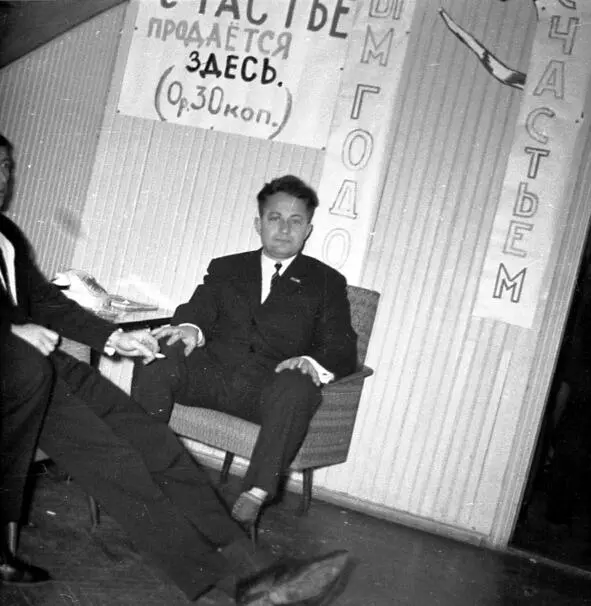

Мужчины в предвкушении вкушения. ДУ. 31 декабря 1966 года.

И – в заключение. Ни одно новогоднее застолье в СССР не обходилось без спиртного. А вот со спиртным особого недостатка в советских магазинах не было до самой Перестройки. Вино (для женщин) и водка (для мужчин) стояли на украшенном столе всегда. Коньяк считался несколько более изысканным и редким. Без шампанского праздник не обходился.

Шампанское откупоривали дважды. При наступлении Нового года в своём часовом поясе. И «по Москве» (для алмаатинцев – в три часа ночи). Но об этом – ниже.

Читать дальше